公開日:2025年3月27日

先行研究や新規事業開発、商品開発の過程では、様々な節目において仕事の状態がチェックされます。多くの人が多様な視点で行う活動ゆえ、チェックに留まらず、アドバイスやアイデアを発見する場面になってほしいとの期待が高まります。今回はそんな節目のチェックについて、歴史的経緯も振り返りながら効果拡大の可能性を探ってみます。

1. ステージゲートとデザインレビューの特徴

それぞれのルーツ

開発プロセス(ECM)において必ず実施されるのが様々な節目における「審査」で、これらはステージゲートやデザインレビュー(以降DR)と呼ばれています。一般的に、この二つの名称が混在して使用されていると感じますので、まず初めに、審査の歴史的背景に立ち戻って双方の特徴を整理します。

西(2010)によると、DRの原型は1950年代のボーイング社で作られ、その手法が米国(MIL)規格として発展し制定されました。その内容は資材調達時に調達側の防衛のため供給側に実施を課したもので、ここから設計段階での組織的な品質作り込みの概念が生まれました。日本でも防衛省を通じてDRの考え方が導入され、1970年代より日本科学技術連盟の支援により製造業への適用が始まりました。

当時の日本の製造業は、エズラ・ヴォ―ゲルの『Japan as Number One: Lessons for America(1979)』が発刊され、世界からその高度成長が注目されていた時代です。トヨタ生産方式からリーン生産方式が提唱されたり、QC活動からシックスシグマが誕生したりと、日本の製造業の様々な活動が欧米の研究対象となっていました。宮(2010)によると、様々な専門技術者たちが一か所に集まり、意見を出し合い、開発製品の水準を高める日本企業の活動からヒントを得て、ローバート・クーパー氏がステージゲート・プロセス(Stage-Gate※1)を提唱しました。現在のような系統立てた審査の活動は1987年にISO9001で品質マネジメントが提唱されて以降の取り組みです。クーパー氏はそれより前の1970年代、日本のDRの黎明期に、技術者たちが「わいわい・ガヤガヤ」と意見交換する姿をみて、ステージゲートを発案したと想像できます。ステージゲートのルーツは日本流の「わいがや」にあったのです。周知を集め上流で品質を創り込む、TQMの考え方が埋め込まれた手法といえます。

- ※1ステージゲート・プロセスという言葉は1980年代に提唱され、現在は登録商標になっています。

日本での位置づけ

ステージゲートとDRの二つの審査は、日本では次のような使い分けが一般的に定着したといえます。DRについては、製品化(上市)する事を前提としたテーマを対象に、機能・品質・コスト・法規などの側面から上市後に問題が出ないか、段階を踏んで審査することを目的に、ISO9001の品質マネジメントに則って実施されます。そしてテーマに対して「Go or No Go」を審査し、不足があれば前ステージに戻ってやり直すことが前提で、テーマを廃止することが目的ではありません。場合によっては、DRが「わいがや」の場面に様変わりし、「どうやったら通過できるか」の検討・知恵出しが始まる光景も多いと思います。

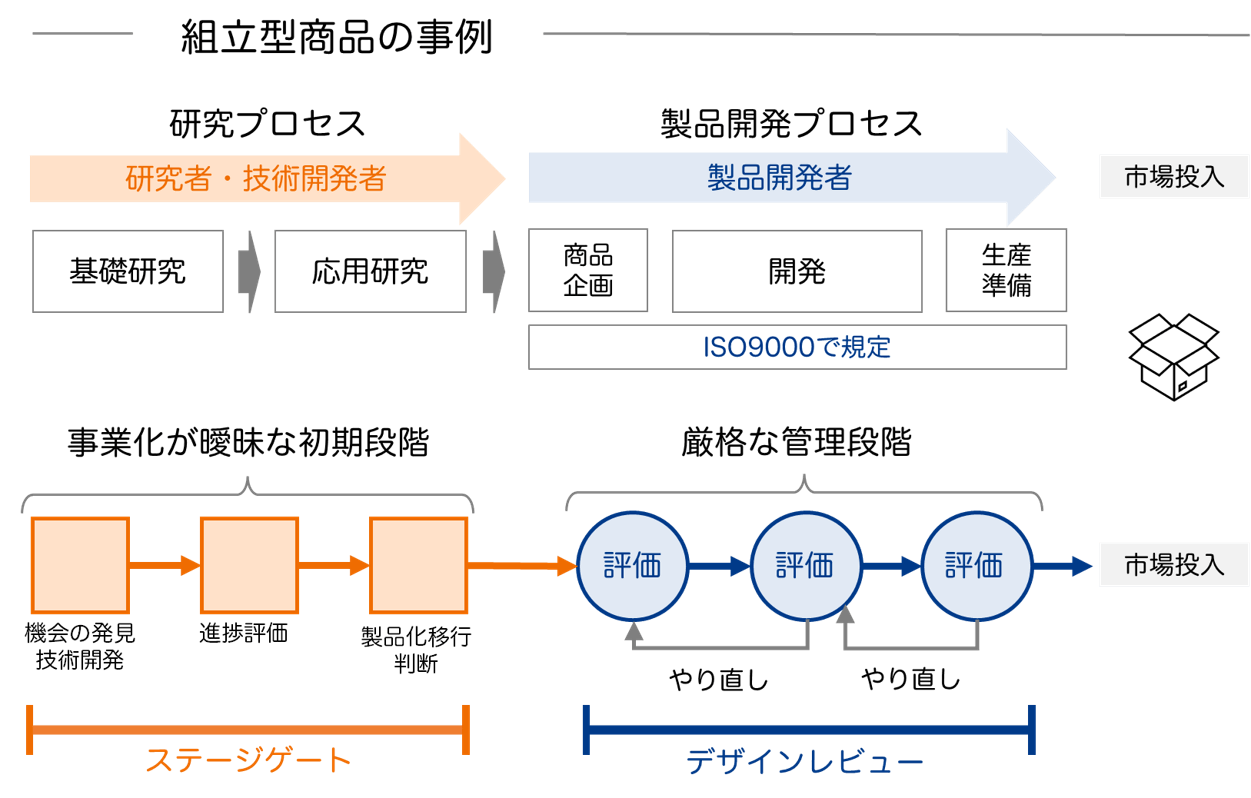

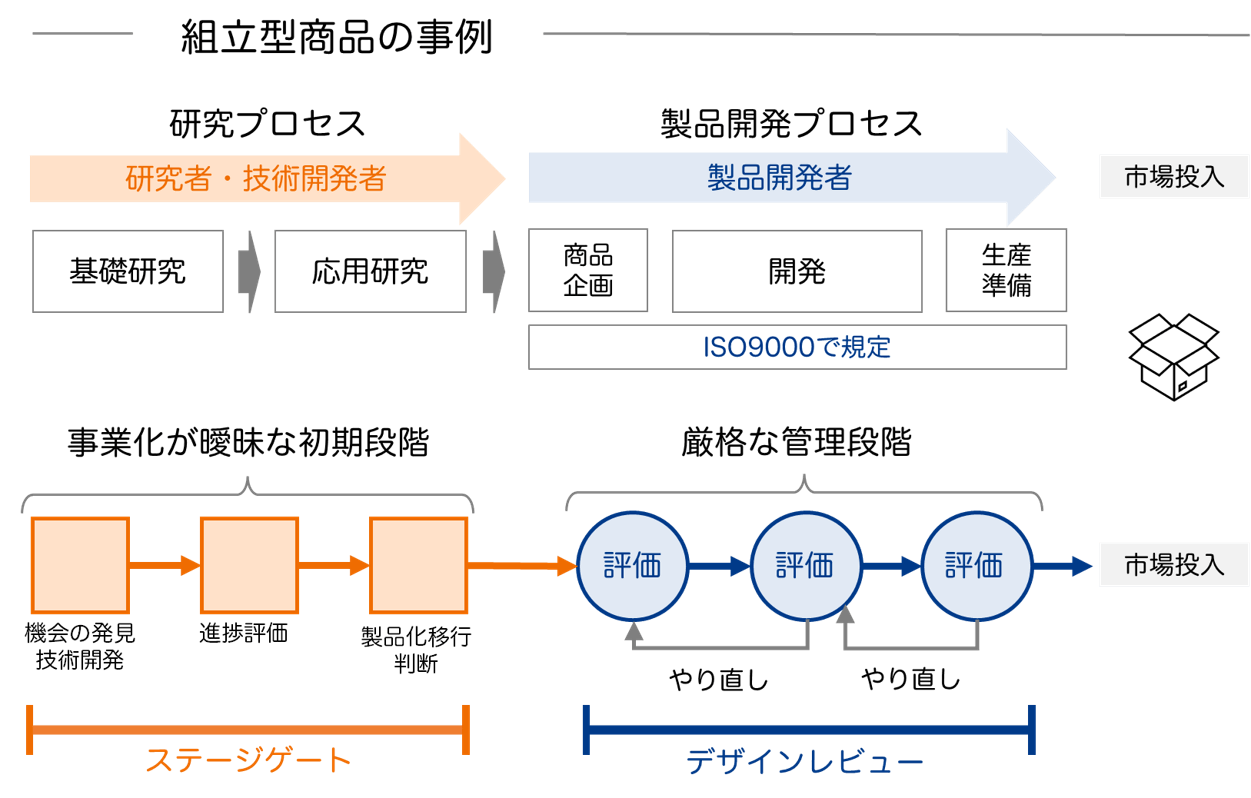

(図1)組立型商品開発におけるステージゲートとDRの適用例

ステージゲートとDRの住み分けとして図1の組立型商品開発における適用例があります。研究プロセスにおいて技術的な不確実性やリスクが排除され、商品企画が確定してから上市までの期間に、開発プロジェクト成功を必達とした活動においてDRが適用されます。ステージゲートは上流の研究プロセスで適用され、多くの技術ネタを審査対象として有望なネタに絞り込み、「Go or Kill」を経営的視点や技術的視点で決めます。「わいがや」から生まれたステージゲートですが、意思決定の仕組みとして機能させているのが日本の状況といえます。一方で、化学物質開発の場合は試行錯誤が多い研究プロセスから短期間で一気に上市される場合があります。組立品の様に、基礎・応用研究と開発プロセスのフェーズを完全に分離できない場合です。その場合、上流の試行錯誤段階がステージゲートで、下流の生産準備等がDRと解釈できます。

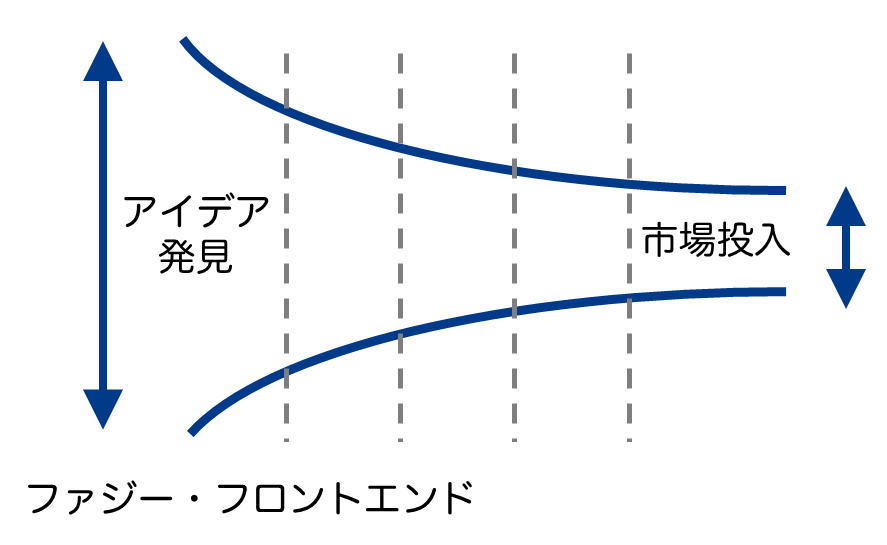

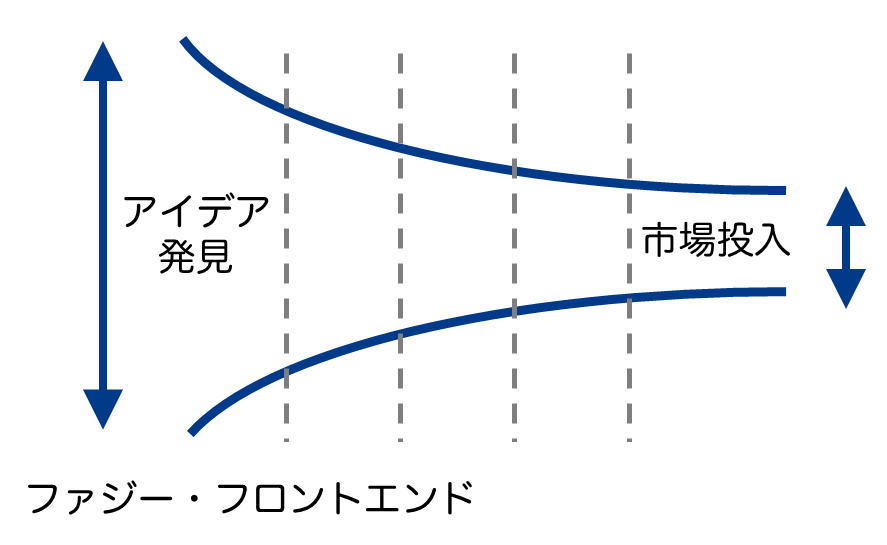

(図2)アイデアが絞り込まれるステージゲートのイメージ図

ステージゲートの特徴を比較・整理すると図2の様に、技術シーズやテーマの選択肢が多い場合に、ポートフォリオマネジメント等で不確実性が高いテーマを選別して資源を集中する「Go or Kill」の手法といえます。そして、意思決定を段階的に実施して、順次不確実性を減少させる手法といえます。ステージゲート法は日本の「わいがや」をルーツにもち、技術の磨き上げにも利用できそうですが、意思決定の側面が強調されている手法といえます。

2. ステージゲートを上手く運用する

次に、ステージゲートの上手な運用を考えてみます。ステージゲートを図示すると、そのモデルは図2のような漏斗(ろうと)型で表現されます。これは、多くの技術シーズやアイデアが左から投入され、多種のゲートで審査を受けて、最終的に優秀で付加価値の高いテーマが生き残り上市されるイメージです。技術情報の収集や市場のトレンドウオッチから、沢山の技術や商品ネタが発案され、各社が定める評価基準によって選別する活動です。

ステージゲートの成功度を高めるためには様々な準備が必要です。ステージゲートの対象が技術ネタ・商品ネタ・新規事業ネタなどによって、その内容は同じではありませんので、ここでは技術ネタを想定して議論します。一つ目に欲しいのがロードマップです。自社のコア技術と周辺補完技術のマップは必ず欲しいです。現在の位置からどのように技術が進化するかを、客観的な情報も使って予測する資料です。特許に関してもパテントマップを作成して、自社及び競合他社の出願について、出願件数、ランクや時系列変化などの把握が必要です。事業化や商品化のターゲットとして対象技術が明確に決まっているならば、事業や商品の将来構想をマップ化して把握すべきでしょう。

二つ目がポートフォリオです。現在開発中の技術や、開発を保留してストック中の技術を、適用用途やインパクトなど様々な基軸で分析し、新技術のポジションを明確にする資料です。これも事業戦略と密接に関係する資料です。市場シェアと市場成長率によるPPM(Product Portfolio Management)の作成も有効で、これは研究部門よりも事業部門にお任せした方が良いかもしれませんが、どちらが主導する場合も双方の意思疎通は必須といえます。

出川・大澤(2021)ではステージゲートの成功・失敗事例が紹介されていますが、意思決定の場面ゆえに、技術の目利きや市場性を判断できるゲートキーパーの選定や、会議体としての適切なルール設定、そしてKillテーマへのフォロー(例;ストック、復活)といった運用面の整備も必要です。

3. 新たなステップ_ステージゲートとイノベーション

前述のようにステージゲートのルーツは「わいがや」にあるので、Killを目的とせずに、大きく育てる知恵出しに使えないのかと思ってしまいます。多産多死の豊富なアイデアやテーマがあれば良いですが、現在の環境では、限られたテーマや技術ネタを如何に膨らませることができるかを考えるシーンが多いといえます。和田(2016)は、ステージゲートと類似した「ブーストゲート」という手法を提示し、ゲートでテーマをKillするだけでなく、助言により推進を後押しすることを提言しています。カギとなるのはブースターと呼ばれる助言者の存在で、課題や不足を指摘するだけでなく、助言による支援を目的とする人材の配置といえます。

一方で、ステージゲートの対象が新規事業ネタの場合、組織的にブースト(増強)を支援している例があります。柳沢(2019)では、富士フイルム株式会社、株式会社リクルート、三井物産株式会社、コニカミノルタ株式会社の事業化支援の成功事例が紹介されています。前述の評価や推進をおこなう人材の資質は重要な要素であり、加えて評価体制への工夫(例;社長直轄組織による評価、外部アドバイザーの参画)、各ゲートでのチェック内容の工夫(例;提供価値や顧客価値の深堀、不確実性の容認、社会的価値の評価)等により、ブーストの効果を高めることが可能です。

株式会社リクルートの事例では、ステージゲートの審査を通過するごとにリソースが投入され、順次階段を上るイメージで事業化が進められています。たとえば社内のテーマ起案者は、最初は業務外活動でネタの醸成をおこない、審査毎に業務追加・主務移動・社員採用や異動というように、徐々に会社からリソースが割り当てられ、最後に事業化投資されるステップがとられます。本例の様に、ステージゲートを上手くブーストの手段に使い、少ないネタを大きく育てています。

これらの議論から、ステージゲートとイノベーションの接点が見えてきます。社内の未活用技術や偶然見つけた飛躍的なアイデア、社外との関係性で見えてきたオープンイノベーションの芽などを、上手く持続的に育成することへの期待です。多段階評価、大人数の目による評価、評価過程の透明性といったステージゲートの優位性が、イノベーションをブーストする期待を高めます。難波(2004)のDuPont社へのヒアリングでは、ステージゲートは玉石混合するアイデアからダイヤモンドの原石を抽出するポジティブな手段として報告され、ラディカル・イノベーションへの効果が指摘されています。

では、先行する大企業が後発企業に敗退する、クリステンセン氏が主張した「破壊的イノベーション」について、ステージゲートを使うとどうなっていたか仮想検証してみます。たとえば、デジタル技術によって銀塩フイルム(アナログカメラ)が駆逐された事例を考えてみます。実は、デジタルカメラの試作に初めて成功したのはコダック社といわれています。しかし、当初この新技術は「封印」され、デジタル化への移行に大きな後れを取り、最後は2012年に連邦破産法第11条の適用を申請しています。当時の経営層は既存事業との兼ね合いから、デジタル化への大きな舵取りを避けたと考えます。電話の発明者であるグラハムベルは最初、その発明を当時アメリカ最大の電信会社ウエスタンユニオン社に売却しようとしましたが、申し入れは断られてしまいました。その後、電話が世界を席巻したのは周知の事です。ウエスタンユニオン社は当時「おもちゃのような電話技術」を過小評価し、市場を席巻することを予測できなかったか、それとも既存事業の兼ね合いから無視したかです。

二つの有名な事例ですが、ステージゲートを使って多くの評価者が客観的データにより透明性ある審査を行っていたら、その結果はどうだったでしょうか。おそらく、同じ結果にはならなかったかもしれません。歴史を振り返ると、自社の事業を破壊する可能性のある変化は実は身近な所で生じており、それに気づいたとしても、適切に対応できず結果的に破壊されてしまっているのです。

ステージゲートは、イノベーションを生み出し、大きく花が咲く芽を見出して育てる可能性が秘められています。現在、その成功方法に答えはありませんが、組織的に「情報」を如何に上手く扱うかを考えることで、答えを見つけるきっかけになるかもしれません。

4. ステージゲート管理の業務改革事例

ITツールを活用してステージゲート管理の改革に取り組まれた事例をご紹介します。

- 日本バイリーン株式会社

- 戦略と開発テーマの相関を可視化しステージゲートを効果的に運用

【参考文献】

クレイトン・クリステンセン,伊豆原弓(訳)(2001)『イノベーションのジレンマ 増補改訂版』翔泳社。

柴田友厚, 馬場靖憲, 鈴木潤(2017)「探索戦略の迷走 富士フイルムとコダックの分岐点」赤門マネジメント・レビュー,16巻5号,213-232頁。

出川通,大澤良隆(2021)『図解 研究開発テーマの価値評価』言視舎。

難波正憲(2004)「ステージ・ゲート法によるラディカル・イノベーションの創出」『研究・イノベーション学会年次大会講演要旨集』19巻,135-138頁。

西干機(2010)「デザインレビューの標準化について」『日本信頼性学会誌』,32巻4号,200-207頁。

宮正義(2004)「ステージゲート・プロセス 成功の勘所」 『日経ビズテック』№003 2004 24-30頁。

ロバート・G・クーパー , 浪江一公 (訳)(2012)『ステージゲート法――製造業のためのイノベーション・マネジメント』英治出版。

柳沢樹里(2019)「大企業におけるオープンイノベーション : 生きた出島戦略」『NRIパブリックマネジメントレビュー』191号, 2-9頁。

和田義明, 亀山秀雄(2013)「企業における研究開発プロセス手法の考案」『国際P2M学会誌』17 巻 2 号,75-85頁。

門脇一彦 氏

岡山商科大学経営学部教授

國學院大學経済学部兼任講師

1959年大阪市生まれ。神戸大学経営学研究科博士後期課程、博士(経営学)。ダイキン工業株式会社で空調機開発及び業務改革を実践後、2015年より電子システム事業部でITコンサルタントを担い現在に至る。2021年より現職。経営戦略、技術管理、IT活用、医療サービスマネジメントなどを研究。

お問い合わせ

受付時間 9:00-17:30(土・日・祝除く)

メールマガジン登録

「ダイキン 製造業向けITソリューションNEWS」

イベント情報やものづくりブログなどお客様に役立つ情報をお届けします。

製造業向けITソリューション

製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution

品質DX支援 QX digital solution 建設業務改善ソリューション

建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM

ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP

FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP

FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP

Rebro D TOP 実験記録をデータベース化 ParsleyLab

実験記録をデータベース化 ParsleyLab マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio

マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio 熱力学物性予測ソフトウェア COSMO

熱力学物性予測ソフトウェア COSMO 電子実験ノート

電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya

総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max

総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder

3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN

モーションキャプチャーシステム Xsens MVN