|

| Softimage2011になってRealtimeShaderのエフェクトファイルの管理方法が飛躍的に楽になりました。 今までのように「シーンを別の場所に保存しなおしたらファイルのパスのリンクが切れた~;O;」なんていうことがなくなります。 それではまず、新しい管理方法を試していく前に、インストールした状態でどのようになっているのかを確認してみましょう。 |

| 1.RealTimeShaderのファイルとマテリアル |

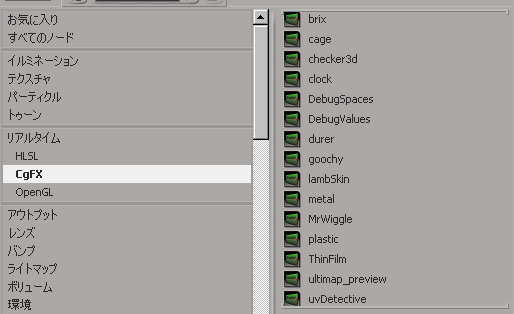

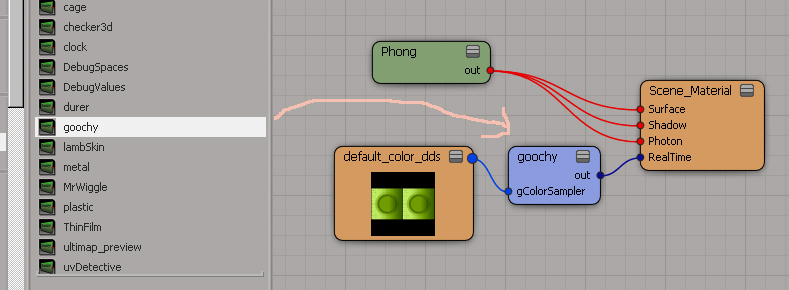

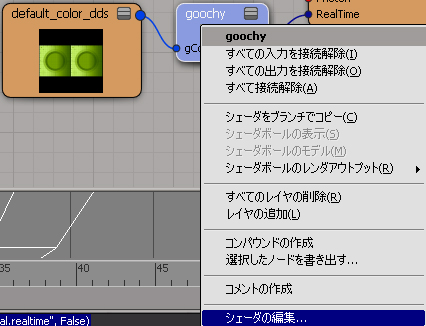

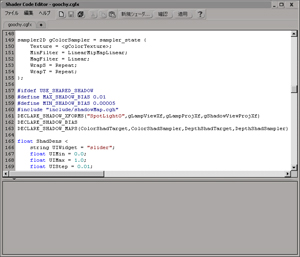

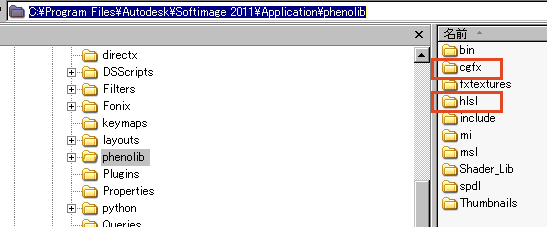

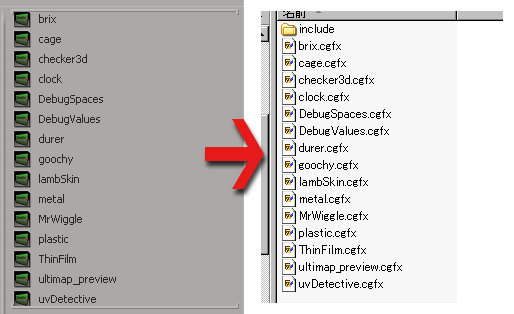

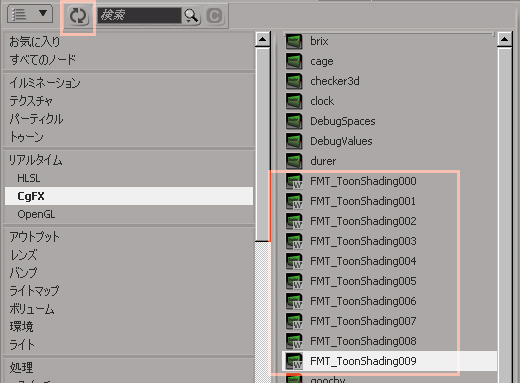

■レンダーツリー及び、マテリアルマネージャSoftimage2011 を起動した状態で、レンダーツリーを起動します。(7キー)するとレンダーツリーの左側のパネル、「Preset Manager」の「リアルタイム」以下に HLSL と CgFX という今までとは少し違う項目の存在が確認できます。  これらを選択してみると(例えば CgFX)、Preset Manager の右側に brix,cage...と聞きなれないシェーダ名がリストされています。 これらはリアルタイムシェーダの名前で、一つ一つが CgFX で書かれているものです。 例えば、この中の一つをレンダーツリーにドラッグアンドドロップ  シェーダツリーを右クリックしてシェーダの編集で・・・  シェーダコードエディタが立ち上がり、シェーダを編集、といった流れもスムーズです。  サンプルとして最初からこれだけ用意されているのですから、参考になると思います。 ■ファイルパスこれらのシェーダファイルが何処にあるのかを確認してみましょう。仮にCドライブにインストールしたとします。 C:\Program Files\Autodesk\Softimage 2011\Application\phenolib ここです。  ここに cgfx や hlsl 等のディレクトリが集まっています。 フォルダの中身をみてみると、レンダーツリーのプリセットマネージャの中身と同じということが確認できますね。  |

| 2.ワークグループでカスタムシェーダを管理 |

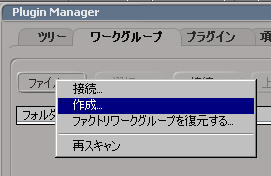

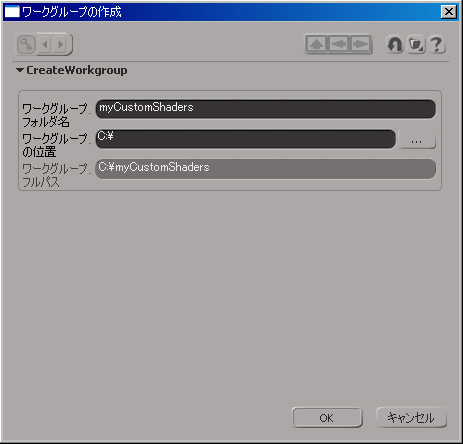

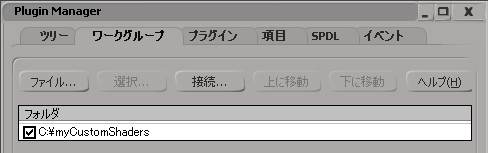

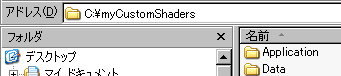

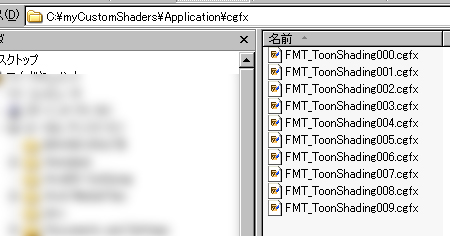

| 上の解析でディレクトリ構造が分かったのでもうお分かりの方が多いと思います。 ここで同じような構成をワークグループに作成することで、独自のシェーダを追加、削除が容易になります。 ワークグループの使い方に関してはSUNの以下の場所ですでに解説されていますので、省略します。 既存のスクリプトを自己インストール型プラグインにしてWorkgroup配信する 同様にしてカスタムシェーダ用のワークグループを作成します。 ファイル>プラグインマネージャからプラグインマネージャを起動して、ワークグループタグをクリックします。 そして、ファイルボタンを左クリックして、「作成」を選択します。  ポップアップした、無駄にスペースが広がっている(笑)モーダルのダイアログに、作成するワークグループの設定を記入します。  今回は仮にワークグループフォルダ名を「myCustomShaders」とし、位置をCドライブ直下にしておきます。 そうすると、ワークグループのフォルダリストに今作成したディレクトリが登録され・・・  実際にCドライブの直下にも初期のディレクトリ構成が出現します。  ここに1で見つけたモノと同じ名前の、cgfxとhlslというフォルダを追加してあげれば大丈夫です。 ※最初から出来ていると良いんですけど・・・。 さらに、なぜかワークグループの時は phenolibというディレクトリが必要ありません。 Applicationの直下に二つのシェーダ用フォルダを追加します。  これでカスタムシェーダ用ワークグループは完成です。 それではここのcgfxフォルダに、本ユーザーズノートで私が作成しているトゥーンシェーダを入れてみます。 ※え?まだ見たことないバージョン数があるって?またそれも今後公開しますのでもうちょっとお待ちください。w  追加した後は、Softimageが起動しっぱなしの場合は、プリセットマネージャの上部の検索の左にある更新ボタンを押すと、 つらつらっと追加されたシェーダが表示されます。  Softimageが起動していない場合は起動した瞬間に追加されています。 アイコンの右下に「w」と付いていますが、これはワークグループから参照しているというアイコンです。 ちなみにユーザーディレクトリから参照している場合は「u」というアイコンが付きます。 これでどれがカスタムシェーダなのか、判別付きやすくなるうえに、共有しているワークグループがネットワーク上にある場合は、 シェーダを書いた人がここに保存するだけで、みんなのシェーダが更新されるといったフローも想定できますね。 さらに、2010まではSPDLをシェーダが自動生成してからシェーダコンパイルに行っていたので、if文で大量に分岐されていたシェーダの場合は、 GUI表示時点でイライラしていたと思いますが、2011になってSPDLの部分をすっ飛ばしているので過去のストレスが嘘のようになります。 ぜひ。お試しあれ。 今回のドキュメントは地味ですが、運用効率はかなり大きく変わると思います。 ぜひおためしあれ。 |

製造業向けITソリューション

製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution

品質DX支援 QX digital solution 建設業務改善ソリューション

建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM

ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP

FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP

FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP

Rebro D TOP 実験記録をデータベース化 ParsleyLab

実験記録をデータベース化 ParsleyLab マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio

マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio 熱力学物性予測ソフトウェア COSMO

熱力学物性予測ソフトウェア COSMO 電子実験ノート

電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya

総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max

総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder

3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN

モーションキャプチャーシステム Xsens MVN