|

プロローグ

モデリングの第2弾です。

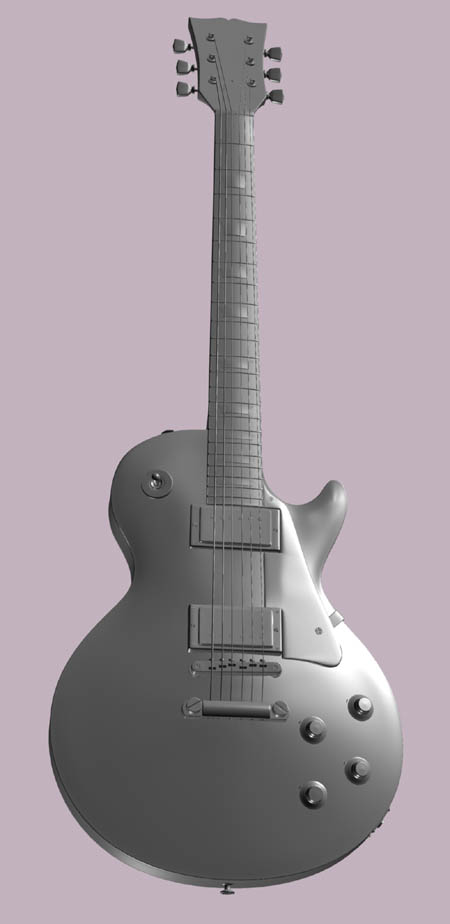

”結構多くのファンが居るぞ♪”ということがわかった "ギター" をモデリングしてみたいということで、 アメリカは ギブソン・レスポール クラシック を取り上げてみましょう。エレキギターですね。 質感的には、2D製作ソフトで書いたような感じを出す ToonShader を使い、 またモデリングはサブディビジョン・サーフェイスで行う例としました。 多少造形にもこだわりも入れたいと思います。 そして、最後はまた・・ いたぎたー にも挑戦してみましょうと思います。 そこは・・・と思う方が見ないようにする為、改行コード (ネタバレ防止のあれ) をたくさん入れておきましょう。 >ウンチク >ギターを作る >いたぎたーを作る パソコンのスペック WindowsXP SP3、Intel Core2Duo 3G、RAM;3G、NVIDIA Quadro FX1700

|

| ウンチク・前準備 モデリングの第1弾同様、作成前にバッググラウンド的な情報や資料を色々用意するしたりするところから始めたいと思います。 なぜなら、そうした前準備をすることによって、パッションやセンスやデザインや・・・ つまりそのものに対する思い入れが”こだわり”を生み、それが映像における個性や魅力につながっていくと考えるからです。 さて、このギター;ギブソン・クラシック(Gibson CLASSIC)と聞いて ジョーペリー、ビビアンキャンベル、と思い浮かべた人はギター好きですかね。 Gibson(ギブソン)は創始者の名前、Orville H Gibson(オーヴィル・ギブソン)1856~1918年ニューヨーク州生まれ とありました。 1902年 "ザ・ギブソン・マンドリン・ギター・マニュファクチュアリング・カンパニー"として創立、 当初はマンドリンやバンジョー、アコースティックギターを作っていて、 1952年「レスポール」というモデルでエレキギターを作るようになったらしい。 場所は アメリカ合衆国ミシガン州ロウアー半島南西部 カラマズー(Kalamazoo) http://maps.yahoo.com/#mvt=m&lat=36.983784&lon=-79.800333&zoom=6&q1=Kalamazoo シカゴの右に位置してますね。 レスポールというのも型名ではありますが、人の名前ですね。 情報は英語が多いのですが、フォーラムとかあります。 The Les Paul Forum http://www.lespaulforum.com/forum/ で気が付いたら、"Gone・・・" ってこの時期に!!!、これは運命に違いありません・・・・・(涙 ;_; ) ギブソン・レスポール・クラシック と スタンダードの違い、それもモデリングに反映できたらということで外見の情報としては・・・ ・クラシックのピックガードには 1960 の文字がある ・クラシックのピックアップにはピックアップカバーが付いていない ・クラシックはスタンダードに比べてネック形状が薄い(例外あり) ・もちろんヘッドには CLASSIC と書いてある あと、古いものは現行とシリアルナンバーの桁数が違います。(このモデルは6桁) で、このシリアルナンバー,何年に何処の工場で作られたものかわかるようになっています。 便利なサイトとしては The Guitar Dater Project http://www.guitardaterproject.org/gibson.aspx というのがあり、Serial Number を入力するとそのギターの情報を表示してくれます。 ですが、この CLASSIC は 6桁、”1977年以前のモデルは Vintage Panel を利用して・・・” と出るので、 一番上の項目に ◎ と □ Les Paul Classic にチェックを入れて検索します。 すると こんな風に表示が帰って来ました。

カラマズーはギター好きには伝説の場所となっているそうなので、このギターはまさしくその伝説の工房で生まれた一品ですね・・・。 ギターファン、今はもう弾けないけどギター持っているだけの人、アニメでギターの事を知った方など、 色々な思いがこもっている一品、これをモデリングをしていくとなるとどんな造形にしていこうかワクワクしてきます・・・。 モデリングに際しては、今回はきわめて特殊な例となりました。 手元に実物が無く、三面図も無く、デジカメの写真は自分で撮ったものでも無い、という結構シビアな条件です。 あとは、Web画像や資料が頼りです。 すると当然デジカメの画像が重要で、 前頁の3つの用途 になるように、たくさん画像を撮って来てもらうしかありません。 結局、5回の撮影を依頼し、150枚程度の画像になりました。 そこから更に、正面と横が解るような画像、寸法、部品配置の画像を探し出して合成写真を作ります。 また、今回はダイアログの数値などフォントから作成してテキスチャーを作り出すということまでしてみました。  どこまでも細かく作り込むか なんですが、まー程々にというところは当然ありますの、部分的には事実と異なるところは当然あります。  |

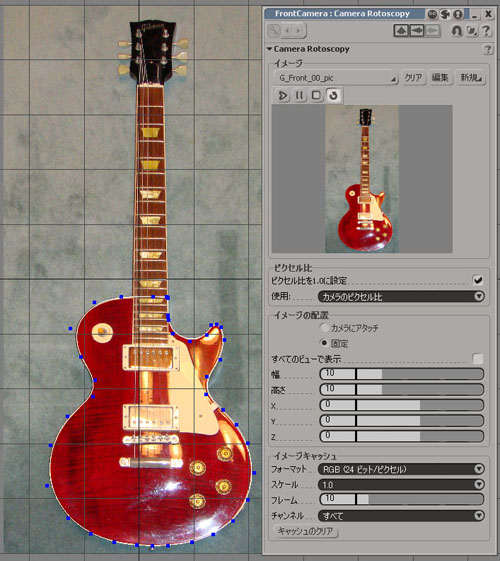

| モデリング開始;正面のボディー形状 なるべく正面からのデジカメ画像をロトスコープ画像として下絵表示し、カーブで輪郭線を描きます。

Softimage V7.5 からはデフォルトでロトスコープの絵がグリッドに対して固定されていて便利です。  そのカーブからカーブからメッシュ機能を使うのですが、あまりにも多くの頂点数になると思いますので

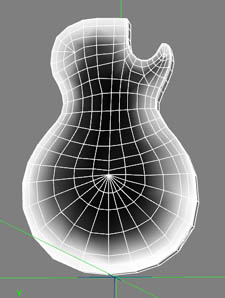

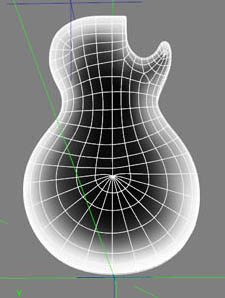

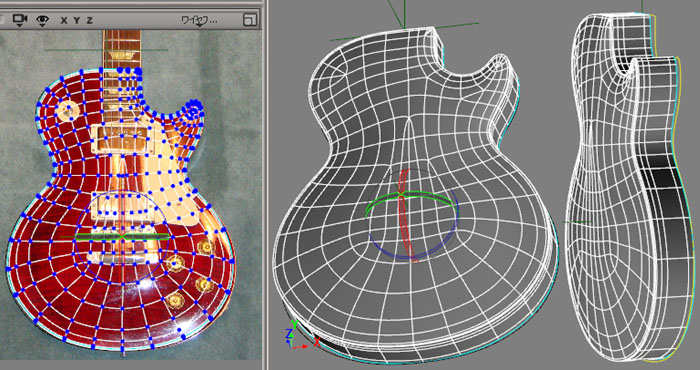

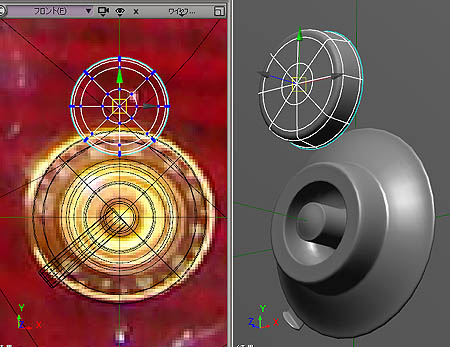

下図のように思いっきり少ない頂点数でのポリゴンで形状を作成していって、 サブディブをしたり、解いたりしてみて形状を決めていきます。 前面の端には、縁取り形状が既に入っています。  お次はボリューム等のつまみ部分ですが、米国名では Potentiometer とか Speed とか書いてありました。

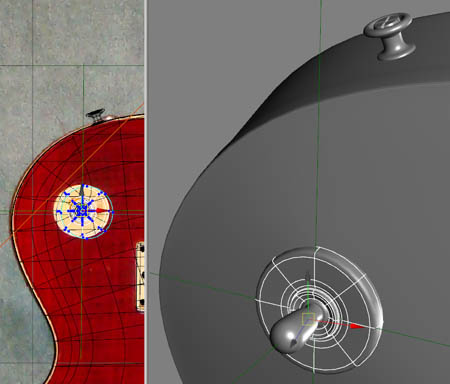

しかも型によって同じように見えてその機能の場所が違うらしい・・・・・。 細かいところはテキスチャーにまかせて、大まかな形だけを作成していきます。後で実物を見ると、後ろの結合部分は六角だったのですね・・・・。  ここは仮組みで、中央下から Stop_Tailpiece、Bridge、PickUp_Bottom、PickUp_Top、と横の Pickguard と続きます。

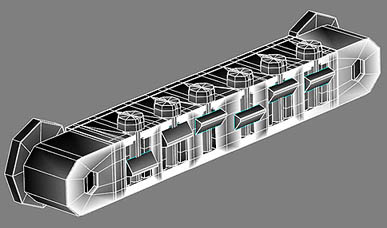

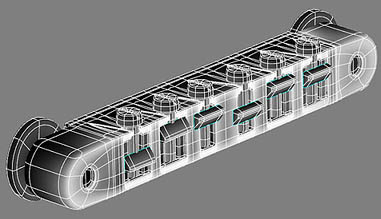

テイルピースとブリッジはあとで再度細かくしていきました。 既にサブディブとして紹介したのが 上図 です。  PickUp_Selector と StrapButtons_Top です。セレクターの周りもあとで再度モデリングを微調整しています。

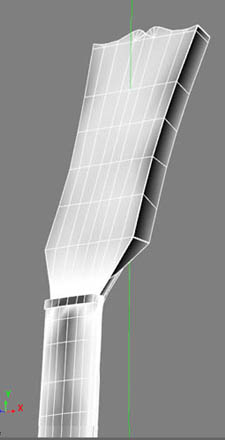

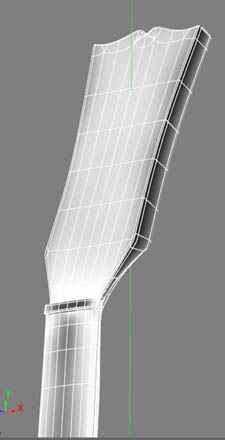

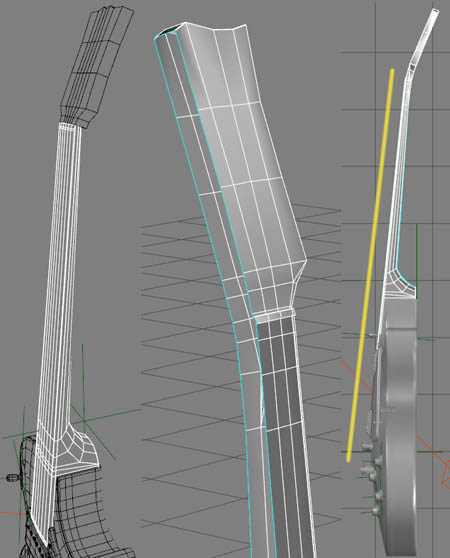

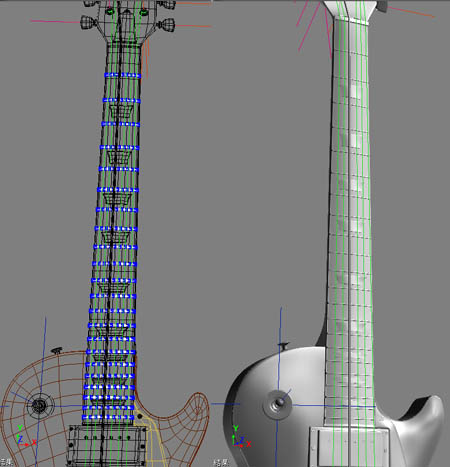

ストラップも後で作成しています。  そしてネック部分です。大まかな形でポリゴンを配置してみて調整していきます。

実物のGIBSONは、ボディー側にVの字の切り込みが入り、そこにこのネック部分が刺さるように結合している様子がWebページに紹介されています。 まさしく1つ1つが手作りなんだなーって感じがしました。  ヘッド部分との一体整形が難しいので別々のポリゴンで形状を整えてから1つのポリゴンに結合します。

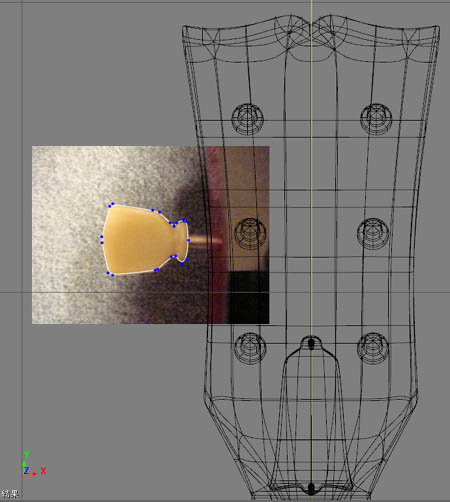

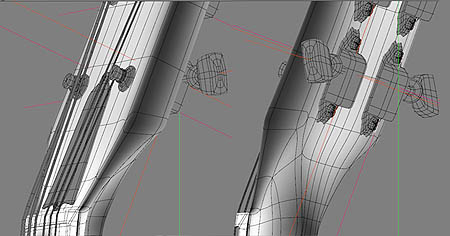

ヘッド後ろの形状は難しかったです。頭で理解しているのと形にするのとの間になんとなく違いがあって難しいのでした。 ネック部分はボディーと傾いて付いていて、その角度が上下のピックアップに続いています。  そうしたらヘッド周りの部品、Peg などを作成します。英語では Tuners とかの表記でした。

ネック前面はすこーし湾曲してたり、端に淵があったりしています。

実物でもここは材質の異なる硬い材料が使われていますね・・。  Pegと関連部品、内部のネジ分回転軸もずれています。

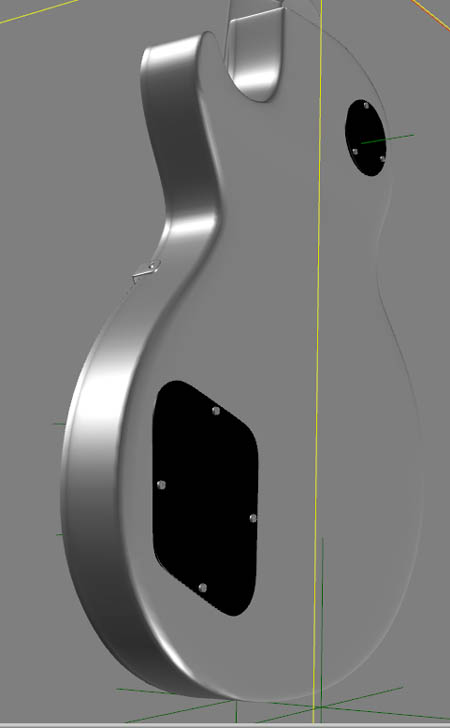

String を絡めている Ring も本当は穴があって絃を巻いてますね。 Truss_RodCover は鐘みたいな形をしています。中にはオーナーだけが知っているものが入っている。 (別にたいしたもんじゃないよ)  後ろは Switch_cover と Back_Plate、本当は凹みに付いているが、まー良しとしてください。

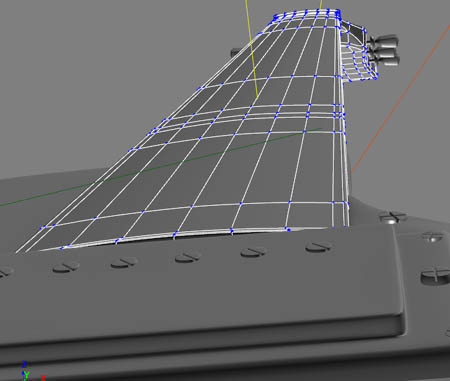

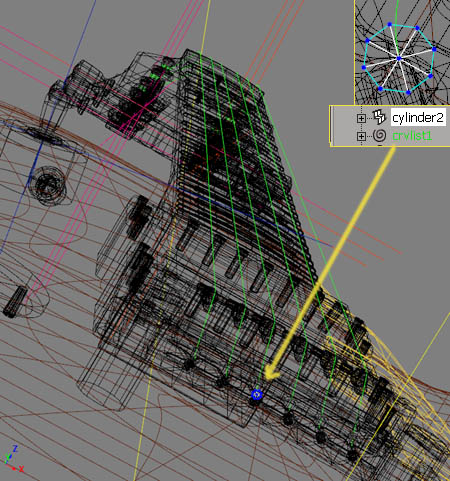

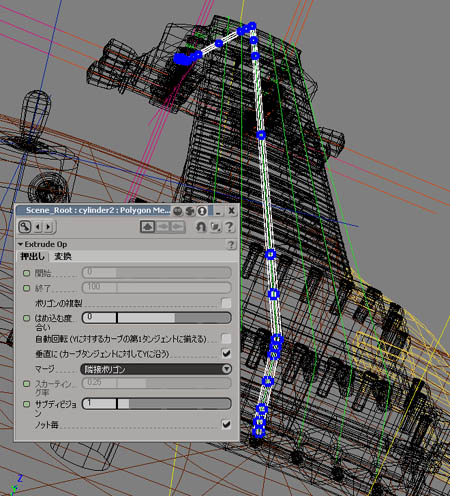

さて String ですが、カーブで描き、その下に8角形の板ポリゴンを位置しておいて、

ポリゴンメッシュ > カーブに沿って押し出しで [垂直に] [ノット毎] を有効にすると一気に作成できます。

また、この時点でまだフリーズをかけてないので、元のポリゴン板のスケール値で絃の太さを調整できます。 調整が済んだら逆にフリーズしておかないと関連性が引き継がれたままのポリゴンになってしまいます。  この時点で、Fret と PositionMark が入っています。

すると、細かい修正はしていきますが、これでだいたいのモデリングが完成です。

>>お次は、テキスチャーの作成です。 |

| モデリング2;テキスチャー作り 色々なデジカメ画像からうまくポリゴンに合うテキスチャーを作り上げていく工程は誰でも出来そうなんですが、

実はその作業にかけている時間に違いがあり、場数を踏むとあっという間の短時間でそれっぽいものを完成させていきます。 まずは、ボディーの木目から。

PickUp_Selector の例です。少し先のレンダリングとの調整部分までの紹介です。

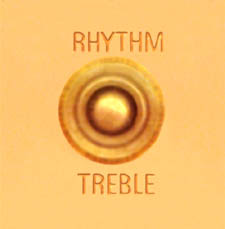

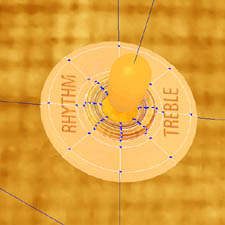

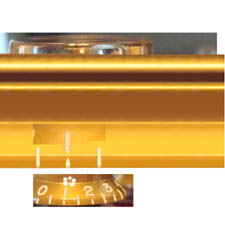

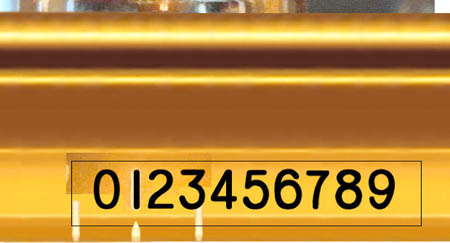

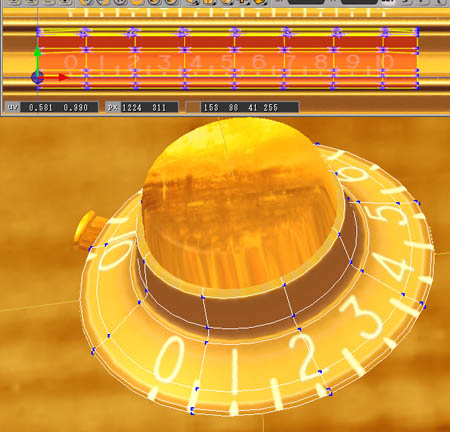

さて、ここでボリューム等のダイアログ部分のテキスチャー作成例を紹介します。

実はここはかなり時間がかかってしまいました。 それは500あまりのフォントを調査しても思ったようなフォントが見つからず、結局自作することになったからです。 まずはレンダリング画像を見てもらいます。

という感じで、フォント作成からのテキスチャー作成です。

上部についている部分は半透明とリフレクションが設定されていて、中が見えるようになっています。 ネック部分のテキスチャーも Fret と PositionMark 部分を埋めて作成します。 ネック部分の後ろ側も同じような感じで作成しました。  最後の紹介は Peg 部分の部品の例にします。

>>お次は、シェーダー設定です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

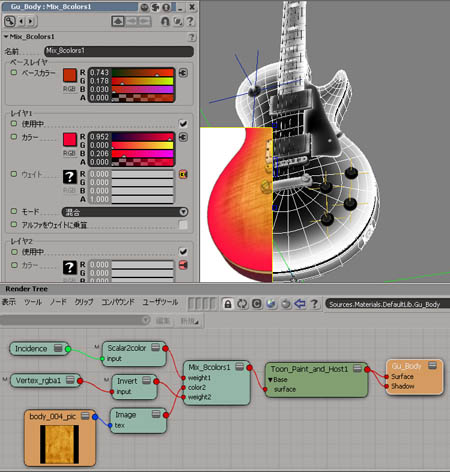

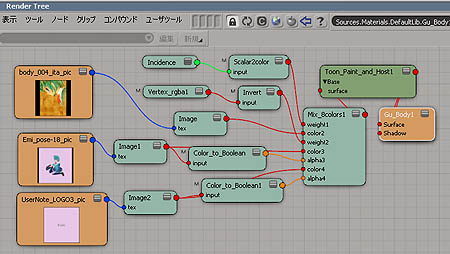

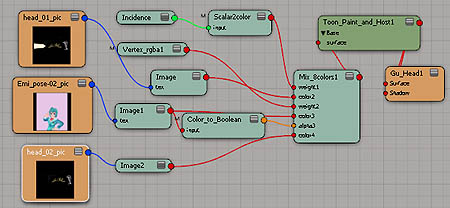

| モデリング3;シェーディング ToonShade このギターにもToonシェードは、ここ SUNで紹介している設定 を応用しています。

もちろん、この頂点色を設定するのに、 Blr.VertexColorTools も使っていて、Alpha のバーテックスカラーを塗っています。 白と黒ですが、用途はテキスチャーとの混合とハイライトかシェードの設定を可能になっています。  ボディーのグラデーション色もこれによって設定されています。

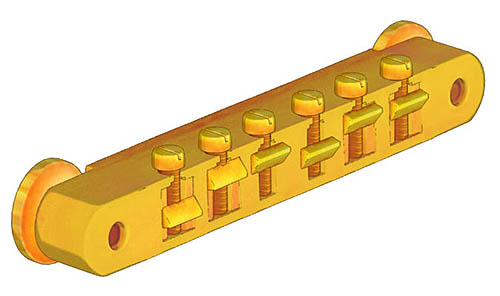

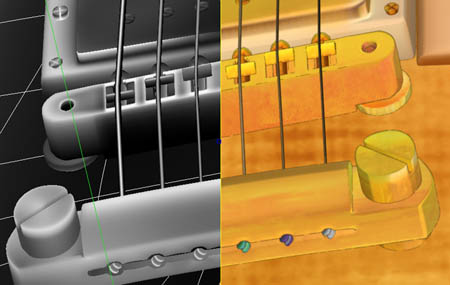

今回、各部の名称を調べるのに GIBSON のパーツを扱うサイトを見ていたのですが、各部品に GOLD なるものがあることを知って、

たまたま”金色にしてみたら映えるかなー”と思って GOLD を採用しました。 あとで、Longhorn Double Cutaway HS のように仕上げが GOLD のものが実際にあってびっくりしました。  String も太さに応じてテキスチャーの模様や色が変わっています。

Bridge の三角の Saddle も左2つが下を向いてますね。  Pickguard の 1960 も重要なアイテムですね。

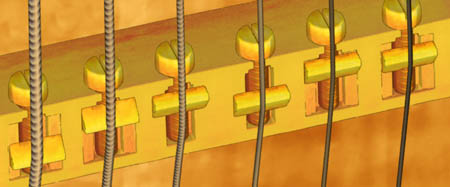

少し黄色がかった Fret と PositionMark のシェル模様も再現してみました。

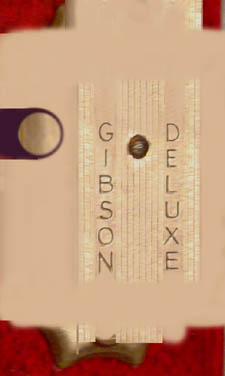

最後に、ヘッドの Gibson のロゴはちゃんとロゴデザインのガイド(GraphicsGuide)から採用したものです。

ここまでの結果をサンプルのムービー化しました。サウンドは とあ さんです。

ひとまず、 ギターを作る のお話はここまででおしまいです♪

次からはキャラが出来たりして、”いたぎたー” になってしまいます。

これ以上イメージを壊されたく無い方はココまでにしておきましょう!!!!! イメージを壊す いたぎたー を見るに耐えられる方だけ先にお進みください ↓ |

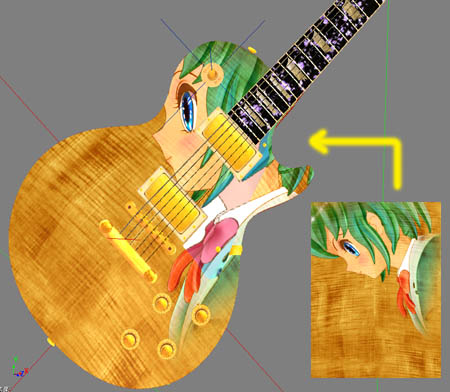

| デザイン構想、 あ、ここに来てしまったのですね ♪♪♪ ではイメージをぶっ壊す構想から始めましょう。

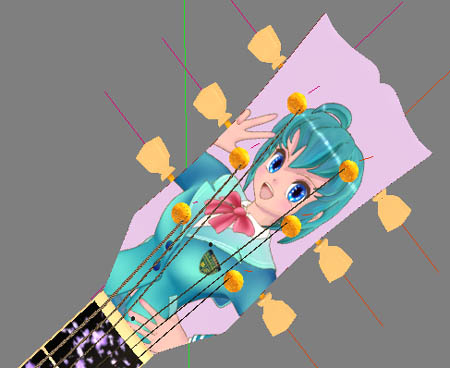

ギターは演奏時ストラップで肩から下げる格好を取るので、少し斜めの格好でも良く見えるようにデザインしてみした。 部品が細かのでこのようにうまくのるのかやってみないとわかりません。  構想図 構想図 |

| テキスチャー設定

では、まずはボディーの木目調のテキスチャーにキャラ画像をうまく配置して中央部分の画像を達成させます。

ピックガードの部分はアルファーで抜いた絵を位置合わせし、下地の色との混ぜ合わせどをシェーダーで実現しています。  2つ目のアルファー抜きのテキスチャーは モード;混合 で合成しています。

レンダリングの結果はこのようになります。

ヘッド部分にもキャラ画像を配置、なんか羽子板みたい・・・。

このままでは文字が隠れてしまうので、上から文字部分のみを更に上から合成する設定にしました。

すると、このようなレンダリング結果を得られます。

|

| いたぎたー完成へ ついに変なギター、完成・・^_^;;;;;;;;;;

ああ、伝統も何も無い、ただのおバ○ギターになってしまった・・・・^ _ ^ ;;;;;; 動かしたいところですが、それはモーションの方で・・・・

ハイ・ポーズ!!  |

| という訳で、次回はモーションについての方に移ります。 乞う、ご期待!!

|

製造業向けITソリューション

製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution

品質DX支援 QX digital solution 建設業務改善ソリューション

建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM

ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP

FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP

FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP

Rebro D TOP データ・サイエンス・ソリューション Pipeline Pilot

データ・サイエンス・ソリューション Pipeline Pilot ライフサイエンス向けソフト Discovery Studio

ライフサイエンス向けソフト Discovery Studio マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio

マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio 電子実験ノート

電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya

総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max

総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder

3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN

モーションキャプチャーシステム Xsens MVN