オンデマンドセミナー会場

ダイキンCGユーザー限定

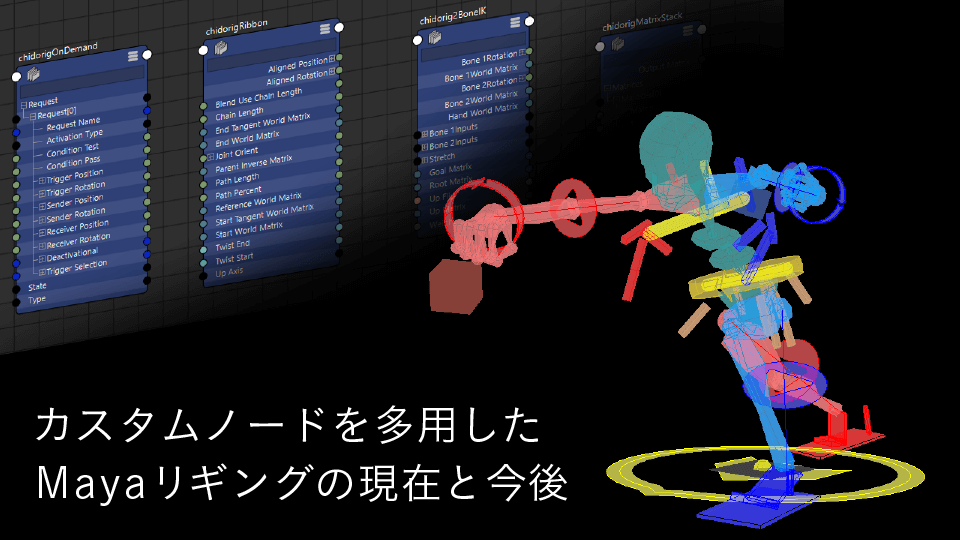

カスタムノードを多用したMayaリギングの現在と今後

- 一般公開期間:2021年10月29日(金)11:00~11月12日(金)17:00【無料:申し込み制】

一般公開は終了しました。

セミナー内容

-

Part1

本セミナーはPart1のみの構成です。(約50分)- カスタムノードの使用

- 階層と組み方、ファイル構造(パイプライン)

- 操作性:リバース・キネマティックス(RK)

- 見た目:カスタムシェイプを使ったコントローラ

【内製リグシステム「Chidorig」紹介と特徴】

- Maya2020で追加された新機能をフルに活かした構造

- ワークフローの改善策

- 処理負荷の改善策

- 見た目の改善策

- 互換性の改善策

【将来に向ける新しいリグシステム】

-

実際のゲーム開発の事例を交えて良かったことやこれからの改善点などを紹介します。

-

超アニメ表現を強みとするサイバーコネクトツー様独自のリグに関する講演です。

-

第一線で活躍するゲーム開発者向けの講演です。

「NURBSカーブにparentConstraintは時代遅れ!Maya APIを活かせば、こんなことも出来る!」というポイントを学べるセミナーです。

既存の機能はもちろん、Maya 2020の新機能や、Maya APIを使用しカスタムノードを多用した内製リグシステム「Chidorig」を実際のゲーム開発で経験したメリット・デメリット、課題など体験談を交えて紹介します。

また、課題への改善策、Maya 2020以降に追加された新機能を活かしたリグ構造についてお話します。

- 内製リグシステム「Chidorig」紹介と特徴

- カスタムノードの使用

- 階層と組み方、ファイル構造(パイプライン)

- 操作性:リバース・キネマティックス(RK)

- 見た目:カスタムシェイプを使ったコントローラ

- 将来に向ける新しいリグシステム

- Maya2020で追加された新機能をフルに活かした構造

- ワークフローの改善策

- 処理負荷の改善策

- 見た目の改善策

- 互換性の改善策

【アジェンダ】

◆ 使用ソフトウェア

Autodesk Maya 2019、Autodesk Maya 2020+

Profile

株式会社サイバーコネクトツー

モントリオールスタジオ

テクニカルアーティスト

Denis Patrut(デニス・パトルーツ) 氏

2018年より株式会社サイバーコネクトツーに入社。リグや物理シミュレーションに携わるテクニカルアーティスト。

《 参加タイトル 》

-

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

-

『戦場のフーガ』

-

『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』

株式会社サイバーコネクトツー様 講演セミナー

-

- セミナー

- ダイキンCGユーザー限定

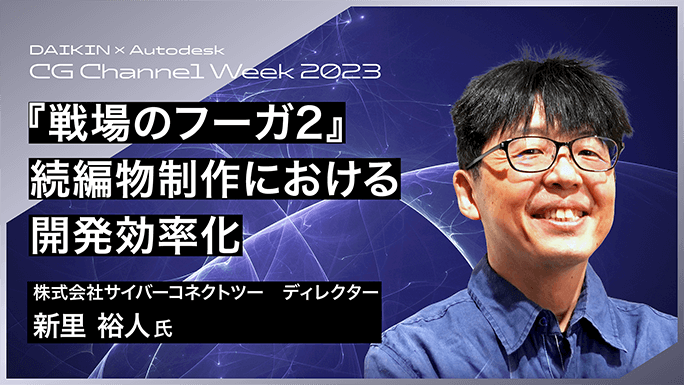

『戦場のフーガ2』 続編物制作における開発効率化

サイバーコネクトツー初自社パブリッシングタイトル『戦場のフーガ』の発売後開発期間 1年半で、続編である『戦場のフーガ2』をリリースしました。前作よりもシナリオのボリュームやゲームシステムを大きくパワーアップさせつつ開発期間を短縮させるために行った様々な施策に関してマネージメント観点、ディレクション観点でお話します。-

講演者

-

株式会社サイバーコネクトツー

ディレクター

新里 裕人 氏

-

- セミナー

- ダイキンCGユーザー限定

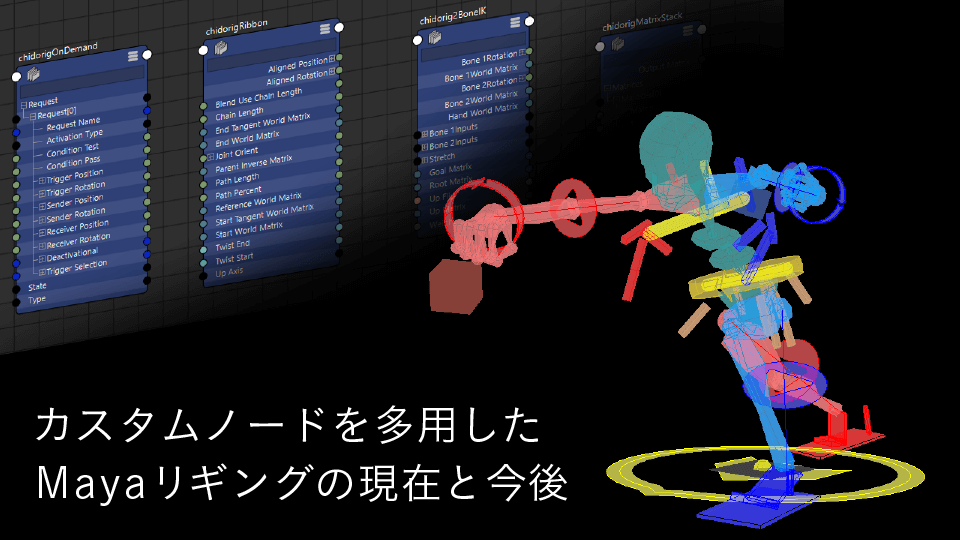

カスタムノードを多用したMayaリギングの現在と今後

「NURBSカーブにparentConstraintは時代遅れ!Maya APIを活かせば、こんなことも出来る!」というポイントを学べるセミナーです。

既存の機能はもちろん、Maya 2020の新機能や、Maya APIを使用しカスタムノードを多用した内製リグシステム「Chidorig」を実際のゲーム開発で経験したメリット・デメリット、課題など体験談を交えて紹介します。

また、課題への改善策、Maya 2020以降に追加された新機能を活かしたリグ構造についてお話します。

【使用ソフトウェア】Autodesk Maya 2019、Autodesk Maya 2020+-

講演者

-

株式会社サイバーコネクトツー

モントリオールスタジオ

テクニカルアーティスト

Denis Patrut(デニス・パトルーツ) 氏

製造業向けITソリューション

製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution

品質DX支援 QX digital solution 建設業務改善ソリューション

建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM

ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP

FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP

FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP

Rebro D TOP 実験記録をデータベース化 ParsleyLab

実験記録をデータベース化 ParsleyLab マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio

マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio 熱力学物性予測ソフトウェア COSMO

熱力学物性予測ソフトウェア COSMO 電子実験ノート

電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya

総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max

総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder

3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN

モーションキャプチャーシステム Xsens MVN

セミナー(一般公開)レポート

《 講師コメント 》

株式会社サイバーコネクトツー

モントリオールスタジオ

テクニカルアーティスト

Denis Patrut(デニス・パトルーツ) 氏

アニメーターの慣れた操作法を考慮して、使いやすくてかつ柔軟性の高いリグ作り、ユニークな操作法を取り入れたり処理を軽くするなど、リグの考え方を少し変えれば実現できるというセミナーになりました。

プログラム的な組み方によってメンテナンス、ワークフロー、機能などのあらゆる要素を改善できるマインドセットに関する少し抽象的な部分はありましたが、前半は具体的な使用例なども含まれていたかと思います。

今回のセミナーで一番伝えたいのはリグを「プログラム」と認識することでした。

データの部分とプログラムの部分をきっちり分けて、プログラムの部分をプログラムらしく開発することで様々な要素が楽になることだけではなく、本来のMayaでは出来ないとことが実現可能になります。

インプットのデータと望まれるアウトプットのデータ、それをどのように変換するのかという「汎用的な」考え方による可能性の増幅がメインテーマでした。

社内リグシステムChidorigや、その特徴の見た目やRKやコンストレイントノードなどは、この考え方を適用した結果に過ぎず、ヒントになると嬉しいサンプルでございます。

また、3ds Maxを長年使っていてCharacter Studioのbipedに慣れているスタッフがたくさんいる状況で、Mayaに移行したスタジオは弊社以外にも多くありそうですので、弊社で行ってきた開発をご紹介しました。

今回の講演が、参加した皆様の今後の参考や自社開発のインスピレーションになればとても幸いです。

《 満足度・参加者コメント 》

matrixを使うことで、リグの構造を簡潔に出来るのが魅力的だと思いました。参考にします!

リグの事例として参考になっただけでなく、問題の切り分けや対策の練り方の参考にもなりました。大変面白いセミナーでした。

BipedやHumanIKのようなアニメーションシステム(どう動くかでなく、どう操作するか)に着眼点を置いたリグ環境は斬新でした。

RKの考え方やMayaのAPIの具体的な実装や参考サンプルなど、とても参考になりました。

リグはカーブとグループとコンストレインで組むもの、という固定概念で日々取り組んでいましたが、その知識を壊していただきました。

大変有意義でした。CGChannel内のアーカイブを何度も見たいと感じさせる内容でした。

実際の開発に運用されているツールを見ることができる、滅多にない良い機会でした。