登録前の準備

機器・配管部品・電気シンボル・基本図形をFILDER SiXに登録する前には、準備が必要です。

該当する項目の内容を確認してください。

登録する図形データを用意します。

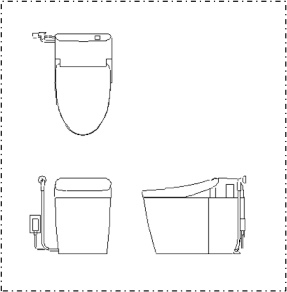

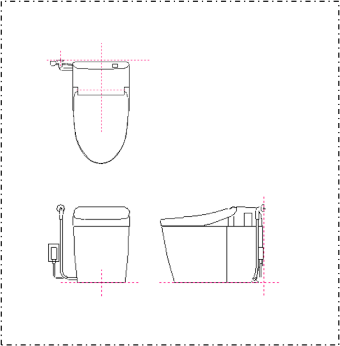

登録する図形は、同じ図面に並べて配置します。

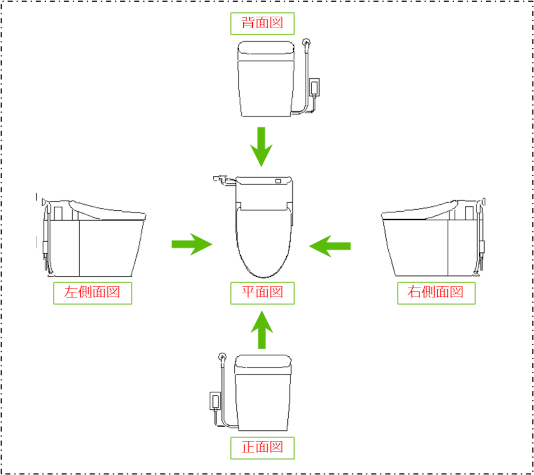

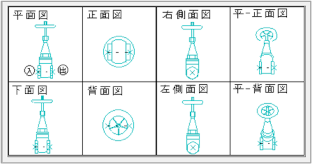

- 登録できる図形は1つの型番に対して、平面図・正面図・ 右側面図・ 左側面図・背面図の最大5面です。平面図の登録は必須です。

- 正面図と背面図、右側面図と左側面図は、どちらか一方を登録すると自動的に反転してもう一方にも登録されます。形状が異なる場合は、それぞれの向きの図形を用意してください。

- 既存の機器に接続点を追加登録する場合は、[機器]コマンドまたは[機器ライブラリ]コマンドで機器を配置します。

登録する図形の向きと角度を確認します。

登録する図形の向きと角度を、平面図を基準にして確認します。

必要に応じて図形を回転・反転させます。

基点や接続点を登録しやすいように補助線を作図します。

補助線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

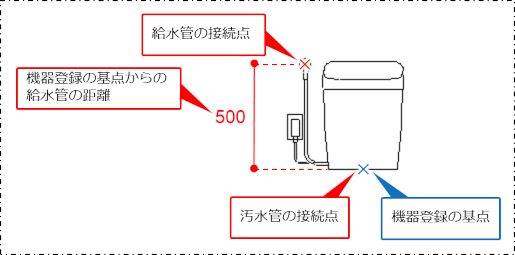

- 基点とは、機器を配置するときに基準となる位置です。登録するすべての表示面に基点が必要です。

- 接続点とは、配管やダクトを接続する位置です。接続点は、平面図上で指示するので平面図での位置のみ確認します。

- 接続点を登録せずに機器の形状のみ登録することもできます。その場合は、基点の位置のみ確認します。

接続点を登録する場合は、接続する配管やダクトの主用途・口径・高さなどの設定値を確認します。

接続点の登録に必要な情報は以下のとおりです。

- 用途

- 口径

- 接続点の高さ(機器登録の基点が基準)

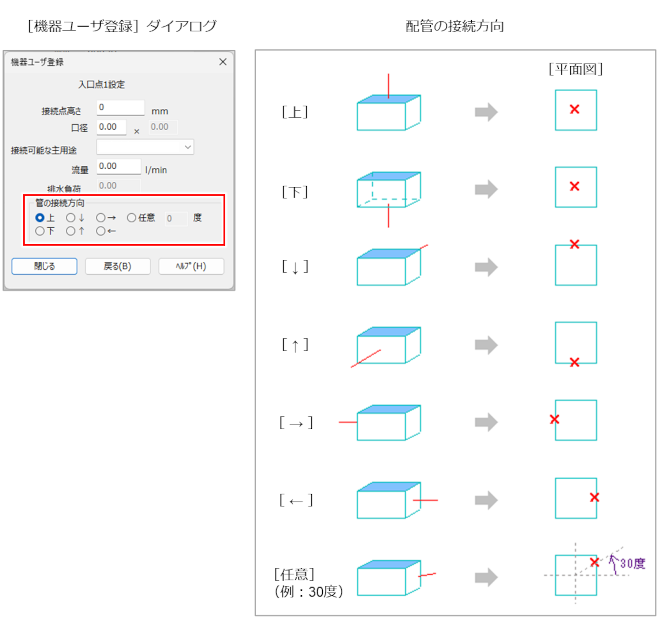

- 接続方向

これで登録前の準備は完了です。

続けて登録する場合は、以下を参照してください。

|

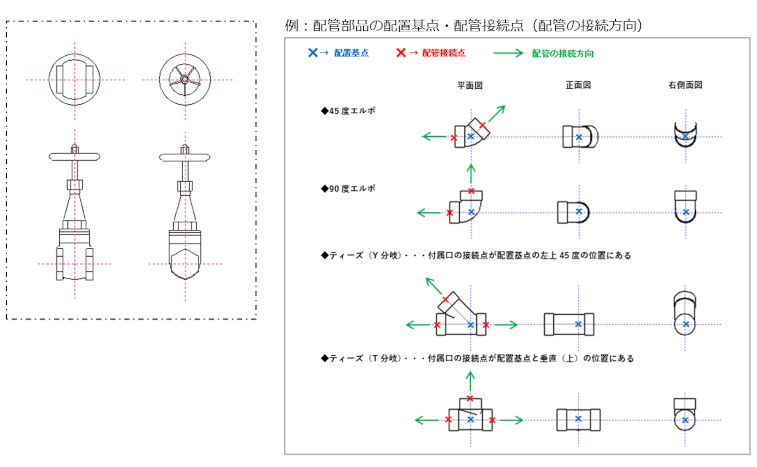

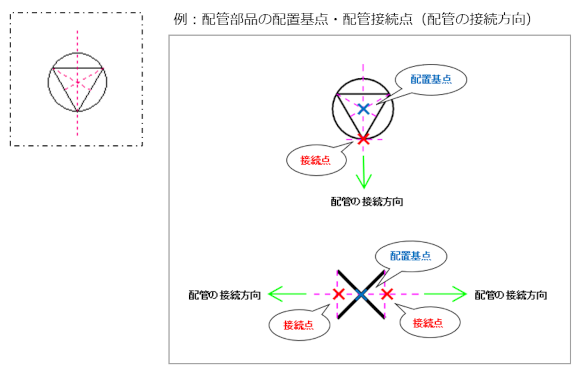

接続点の登録に必要な「配管やダクトの接続方向」については、下図を参考にしてください。

|

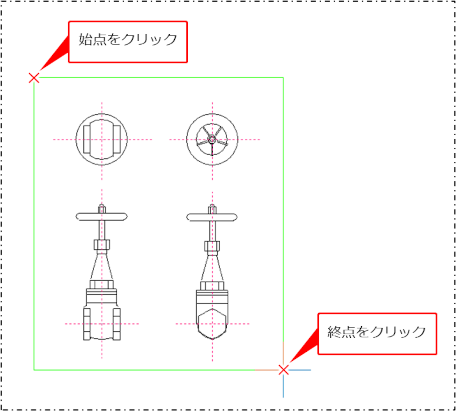

登録する図形データを用意します。

登録する図形は、同じ図面に並べて配置します。

1つの型番に複数の口径を登録する場合も、口径ごとに図形が必要なため、同じ図面に並べて配置します。

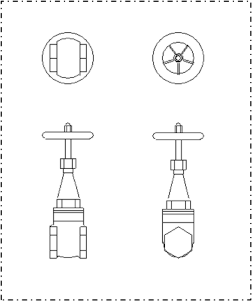

- 登録できる図形は1つの型番と口径に対して、平面図・正面図・ 右側面図・下面図・背面図 ・左側面図・平正面図・平背面図の最大8面です。平面図の登録は必須です。

- 平面図と下面図、正面図と背面図、および右側面図と左側面図は、どちらか一方を登録すると自動的に反転してもう一方にも登録されます。形状が異なる場合は、それぞれの向きの図形を用意してください。

登録する図形の向きと角度を確認します。

既存の配管部品と同じ向き、同じ角度で登録する必要があります。

|

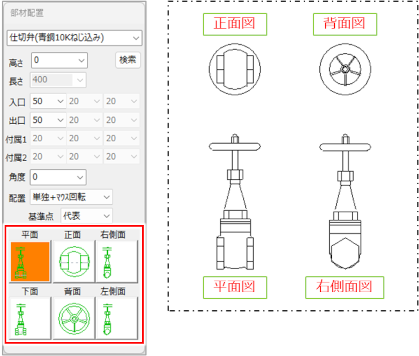

例えば、一般的なバルブの[正面図]は、FILDER SiXでは[背面図]として登録されているので、登録時には[背面図]として登録する必要があります。登録する配管部品の向きや角度を間違えると正しく登録できないので、よく確認してください。 |

図形の回転方法について、詳しくは以下を参照してください。

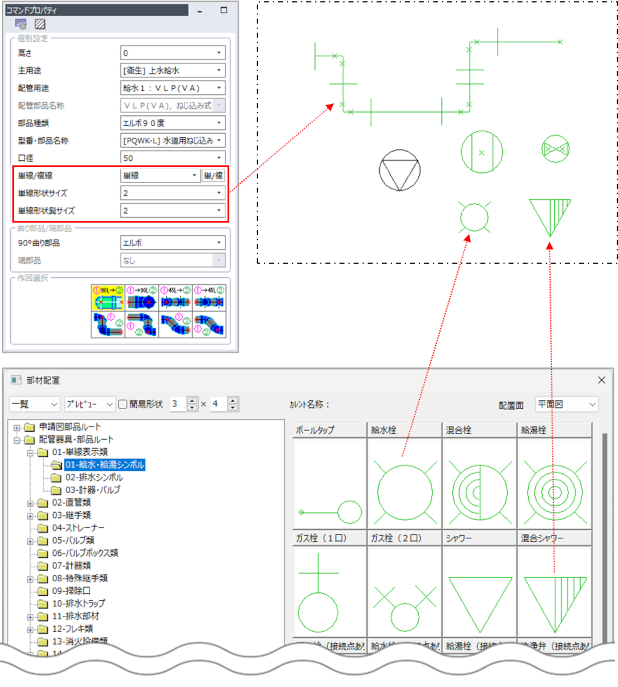

- 既存の配管部品の向きと角度は 、[部材配置]コマンド実行時に表示される[部材配置]ダイアログで確認します。

- 登録する図形の向き、配置角度、および配管接続点の位置は固定されています。図形の詳細情報は、[配管ユーザー登録]ダイアログで確認できます。

基点や接続点を登録しやすいように補助線を作図します。

補助線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

- 基点とは、配管部品を配置するときに基準となる位置です。登録するすべての表示面に基点が必要です。

- 接続点とは、配管を接続する位置です。接続点は、平面図上で指示するので平面図での位置のみ確認します。

- 基点と接続点の位置は、配管部品の種類ごとに決められています。

エルボ、ティーズなどの配管部品を接続する場合も、登録図形の向き、配置角度、配置基点、配管接続点(配管の接続方向)を確認します。

[基本作図]タブの[グループ化]プルダウンメニューから[グループ解除]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

登録するデータがグループ化されている場合は、グループを解除します。

グループ解除する図形を選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

グループ化が複数されている場合があるので、「選択不可:部品種類が対象外です」と表示されるまで、図形の選択を繰り返してグループ解除します。

これで登録前の準備は完了です。

続けて登録する場合は、以下を参照してください。

登録する図形データを用意します。

単線シンボルは、印刷寸のシンボル(1/100で2mmの大きさ)として登録されるので、他の登録方法と違って事前にサイズ確認が必要です。例えば、1/100の図面で5mmのシンボルを登録しても、配置時は2mmの印刷寸になります。

|

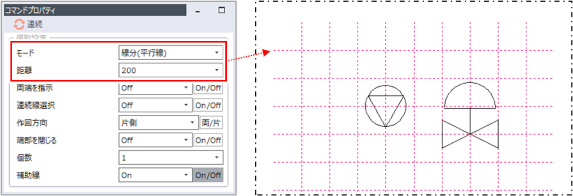

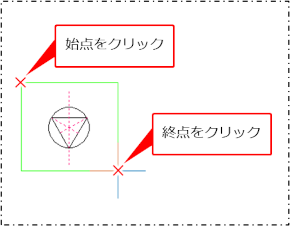

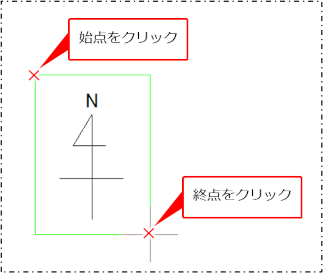

1/100スケールの図面で[補助平行線]コマンドを使用し、間隔「200」で補助平行線を格子状に作図すると、1マスが2mmの大きさになります。この補助線上で単線シンボルを作図すれば、大きさの目安となります。 1. [補助平行線]コマンドの[コマンドプロパティ]で、[距離]を「200」にして等間隔で縦横に補助線を作図します。 2. 単線シンボルを作図します。 平行補助線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

|

登録する図形の大きさを確認します。

FILDER SiXに登録されている既存の単線シンボルと比較し、大きすぎたり小さすぎたりしないか確認することをお勧めします。

[衛生配管]コマンドで[単線形状サイズ]と[単線形状髭サイズ]を2mmに設定して単線の配管を作図して、[部材配置]コマンドで既存の単線シンボルを配置し、大きさを比較します。

必要に応じて図形の大きさを調整します。

基点や接続点を登録しやすいように補助線を作図します。

補助線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

- 基点とは、単線シンボルを配置するときに基準となる位置です。登録するすべての表示面に基点が必要です。

- 接続点とは、配管を接続する位置です。接続点は、平面図上で指示するので平面図での位置のみ確認します。

[基本作図]タブの[グループ化]プルダウンメニューから[グループ解除]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

登録するデータがグループ化されている場合は、グループを解除します。

グループ解除する図形を選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

グループ化が複数されている場合があるので、「選択不可:部品種類が対象外です」と表示されるまで、図形の選択を繰り返してグループ解除します。

これで登録前の準備は完了です。

続けて登録する場合は、以下を参照してください。

登録する図形データを用意します。

登録する図形を図面に配置します。

- 複数の電気シンボルを登録する場合は、連続で登録できるので同じ図面に並べて配置します。

- 既存の電気シンボルに配線接続点を追加する場合や、既存の電気シンボルを組み合わせて新しい電気シンボルとして登録する場合は、[電気シンボル]コマンドから配置します。

配置基準点や配線接続点を登録しやすいように補助線を作図します。

補助線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

- 配置基準点とは、電気シンボルを配置するときに基準となる位置です。

[電気シンボルユーザー登録]ダイアログの[配置基準点]で、[自分で指示]を選択して任意の位置を指定する場合は、配置基準点の補助線を作図してください。[全体の中心]または[円の中心]を配置基準点にする場合は、補助線は不要です。 - 配線接続点とは、配線を接続する位置です。配線を接続しない電気シンボルは確認不要です。

[電気シンボルユーザー登録]ダイアログの[配線接続点]で、[自分で指示]を選択して任意の位置を指定する場合は、配線接続点の補助線を作図してください。[配置基準点と同じ][全体の中心]、または[円の中心]を配線接続点にする場合は、補助線は不要です。

これで登録前の準備は完了です。

続けて登録する場合は、以下を参照してください。

基本図形をシンボルとして登録する場合基本図形をシンボルとして登録する場合

登録する図形データを用意します。

シンボルとして登録したい図形を図面に配置します。

[基本作図]タブの[グループ化]プルダウンメニューから[グループ解除]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

登録するデータがグループ化されている場合は、グループを解除します。

グループ解除する図形を選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

グループ化が複数されている場合があるので、「選択不可:部品種類が対象外です」と表示されるまで、図形の選択を繰り返してグループ解除します。

これで登録前の準備は完了です。

続けて登録する場合は、以下を参照してください。