電線や電線管を作図する

図面に配線や電線管を作図します。

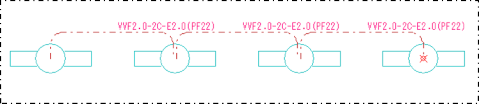

FILDER SiXには、あらかじめ多数の電線・電線管の種類が登録されており、作図の際に[コマンドプロパティ]から電線・電線管の種類や本数などを選択できます。傍記も自動で配置されます。

ここでは、電線や電線管の以下の機能について説明します。

| 項目 | 説明 |

|

配線 |

電線を作図します。 |

|

一括配線 |

電線を一括して作図します。 |

|

電線管 |

電線管を作図します。 |

|

高さ変更 |

電線管を作図中に高さを変更します。 |

|

立下りマーク表示 |

立下りマークの表示・非表示を切り替えます。 |

|

開放端点マーク表示 |

開放端点マークの表示・非表示を切り替えます。 |

電線を作図する

[電気]タブの[配線]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で作図する配線の情報を設定し、[図形スタイル]ツールバーで電線管の色・線種・線幅を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

線色・線幅・線種、倍率、配置高さ・基準の保持方法など詳細を設定します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

高さ |

配線の高さを入力します。 |

|

工事種類 |

工事の種類を選択します。工事種類により、選択できる電線の種類が異なります。 [工事種類追加]を選択すると、[配線追加]ダイアログが表示され、新しく工事種類を追加したり、工事種類ごとの電線種類を変更したりできます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

施工区分 |

配線の施工場所を選択します。[施工区分]を変更すると、選択した施工区分によって[図形スタイル]ツールバーの線種が自動的に変わります。 施工区分と線種の設定について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

電線種類 |

工事種類ごとに登録されている電線から、作図する電線を選択します。 [電線なし]を選択すると、空配管のマーク付きで配線を作図できます。プレビューで記号を切り替えてください。

[電線種類追加]を選択すると、[配線追加]ダイアログが表示され、新しく工事種類を追加することや、工事種類ごとの電線種類を変更することができます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

電線サイズ |

電線サイズを選択します。 |

|

電線本数 |

電線の本数を入力します。 |

|

条数 |

電線の心数を入力します。 電線本数が複数の場合は、カンマで区切って各電線の心数を入力します(例:2,2,3)。 デフォルト設定では、条数が7本以上の場合はまとめて表示されます。まとめずに表示するには、[設定]タブ>[電気設定]>[配線]>[条数]>[パターン]で[7本以上の場合まとめる]のチェックを外してください。 |

|

アース |

アースの電線の心数を入力します。 |

|

アースサイズ |

アースの電線の直径を入力します。 |

|

配管種類 |

電線管の種類を選択します。 |

|

配管サイズ |

電線管の配管サイズを選択します。 |

|

傍記 |

傍記の内容を選択します。 [電線種類]~[電線サイズ]の項目の左にあるチェックボックスにチェックを付けると、その項目が傍記に表示されます。 [傍記]の項目の左にあるチェックボックスにチェックを付けると、配線作図と同時に傍記が作図されます。 傍記の電線・配管・アースの表示順は、[電気設定]ダイアログ>[配線]>[傍記]で変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

プレビュー |

条数・アース記号の設定をプレビューで表示します。 [切替]ボタンをクリックするとプレビューのパターンが切り替わります。[電線種類]で[電線なし]を選択した場合は、空配管のマークを選択できます。 |

|

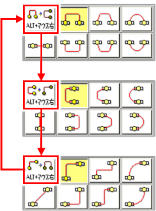

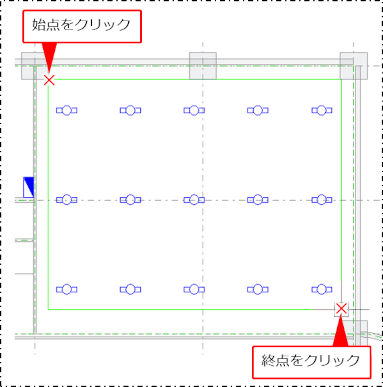

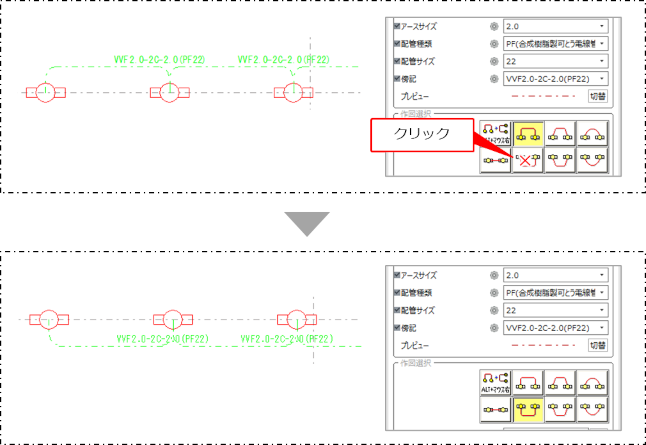

渡りパターン |

電気シンボル間の配線の渡りパターンを選択します。 水平・垂直・斜めなど、配線を作図する電気シンボルの位置関係によって、表示される渡りパターンが自動的に切り替わります。 手動で切り替える場合は、左上のアイコンをクリックするか、[Alt]キーを押しながら右クリックします。

|

|

渡り角度 |

配線の曲がり角度を入力します。 右端のアイコンで切り替えることもできます。

|

|

渡り高さ |

電気シンボルから配線までの距離を入力します。

|

|

曲り半径 |

曲がりの半径を入力します。 |

|

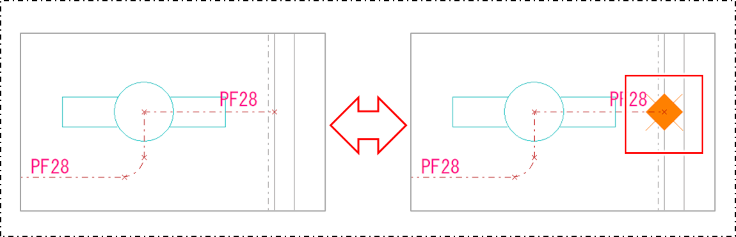

接続位置 |

電気シンボルの接続位置を以下から選択します。[切替]ボタンをクリックして切り替えることもできます。

|

|

自動整列 |

1つの電気シンボルから同じ方向に複数の配線を作図した場合の、配線同士の間隔を入力します。左側のチェックボックスにチェックを付けた場合に設定できます。 |

|

隠線 |

配線の隠線処理の方法を選択します。左側のチェックボックスにチェックを付けた場合に設定できます。 隠線処理は作図方向に従います。優先する方向を切り替えるには、[縦横切替]ボタンをクリックします。 隠線処理の間隔について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

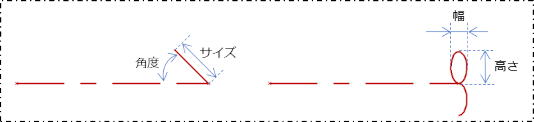

省略記号 角度 高さ 幅 サイズ |

配線に付加する省略記号の種類、角度、高さ、幅、サイズを設定します(記号の種類により、設定できる項目が異なります)。左側のチェックボックスにチェックを付けた場合に設定できます。

|

配線を作図する2つの電気シンボルをクリックします。

配線が仮表示されます。

必要に応じて[コマンドプロパティ]で配線の渡りパターンを選択します。

次に配線を作図する電気シンボルをクリックします。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

配線が作図されます。

|

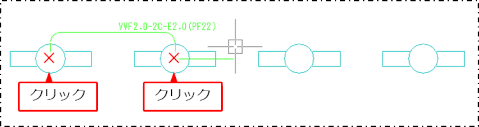

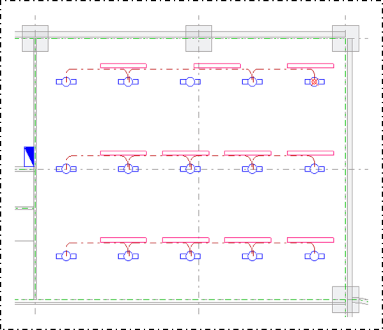

電線を一括して作図する

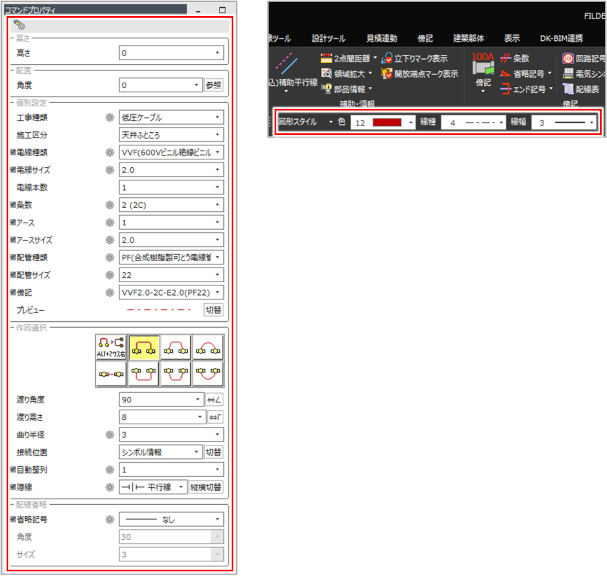

配置されている複数の電気シンボルに一括して電線を作図します。

[電気]タブの[配線]プルダウンメニューから[一括配線]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]で作図する配線の情報を設定し、[図形スタイル]ツールバーで電線管の色・線種・線幅を設定します。

[コマンドプロパティ]の内容について、詳しくは以下を参照してください。

配線を作図する範囲を指定します。

|

[コマンドプロパティ]の[角度]で、作図範囲の角度を設定できます。 |

配線が仮表示されます。

必要に応じて[コマンドプロパティ]で配線の渡りパターンを選択します。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

配線が作図されます。

電線管を作図する

[電気]タブの[配線]プルダウンメニューから[電線管]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

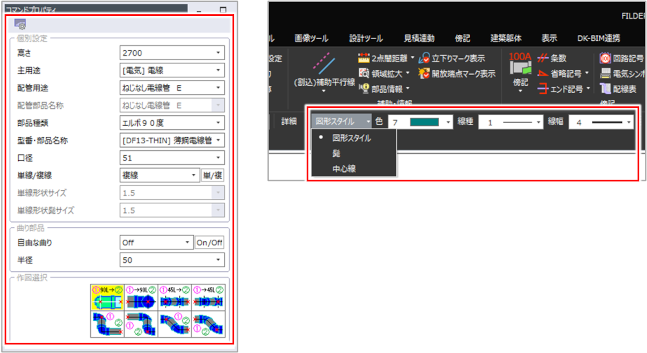

[コマンドプロパティ]で作図する電線管の情報を設定し、[図形スタイル]ツールバーで電線管の色・線種・線幅を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

電線管を含む各種配管の詳細を設定します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

高さ |

電線管の高さを入力します。 |

|

主用途 |

配管の主用途を選択します。 |

|

配管用途 |

配管の用途を選択します。 |

|

配管部品名称 |

電線管では、本項目は変更できません。 |

|

部品種類 |

電線管では、本項目は変更できません。 |

|

型番・部品名称 |

電線管では、本項目は変更できません。 |

|

口径 |

電線管の口径を選択します。 |

|

単線/複線 |

単線か複線かを選択します。 [単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

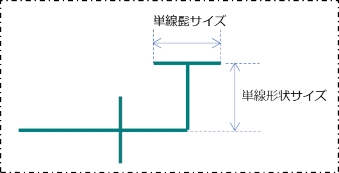

単線形状サイズ 単線形状髭サイズ |

単線で作図したときの継手サイズを印刷寸で入力します。 [単線/複線]で[単線]を選択した場合に、値を入力できます。[複線]を選択して作図した後に単線に変更した場合も、この値が有効となります。

|

|

自由な曲り |

曲がり部分に継手を使わず、任意の角度で配管を作図する場合は、[On]にします。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

半径 |

曲がり部品の半径を入力します。[自由な曲り]が[On]の場合に入力できます。 |

|

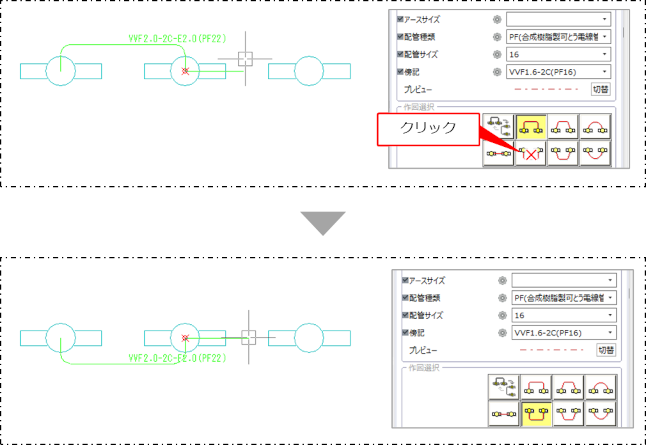

作図選択 |

配置高さを変更しながら連続作図する場合の、作図パターンを選択します。 |

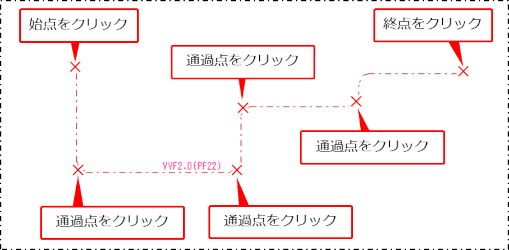

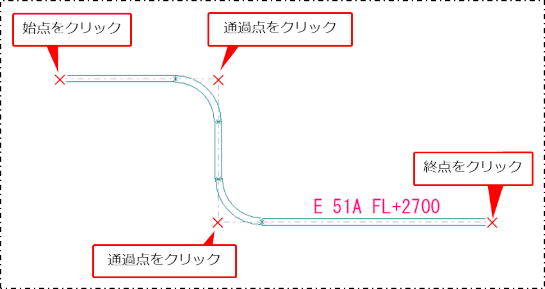

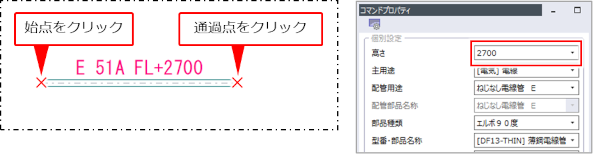

電線管の始点、通過点、終点をクリックします。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

電線管が作図されます。

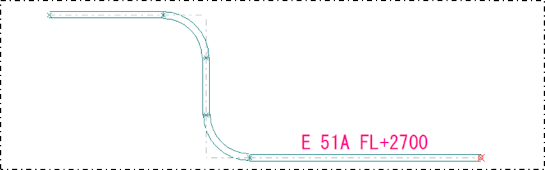

電線管の高さを変更しながら作図する

電線管を作図している途中で高さを変更できます。

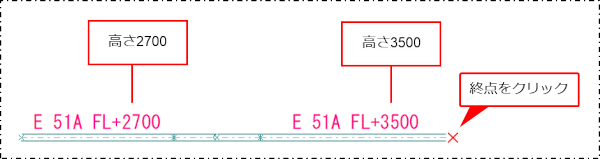

電線管の始点と通過点(高さを変更する位置)をクリックします。

ここでは例として、[高さ]を「2700」で作図します。

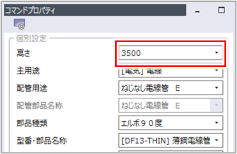

[コマンドプロパティ]の[高さ]を「3500」に変更します。

終点まで電線管を作図します。

高さ「3500」で残りの電線管が作図されます。

立下りマークの表示・非表示を切り替える

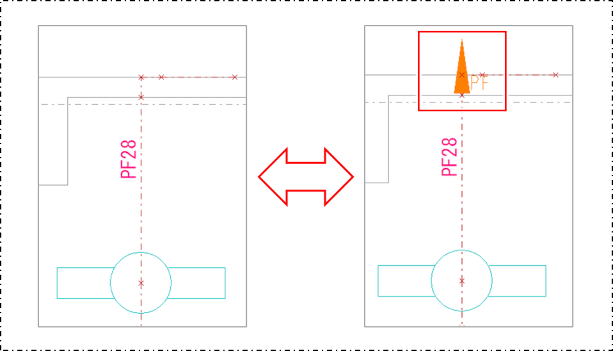

高さ方向に配線が作図されている箇所に、自動的に立下りマークを表示できます。立下りマークの表示・非表示は、以下の手順で切り替わります。

[電気]タブの[立下りマーク表示]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

立下りマークの表示・非表示が切り替わります。

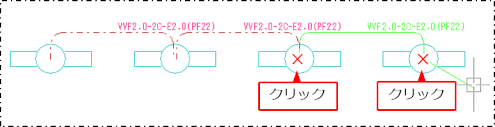

開放端点マークの表示・非表示を切り替える

電気シンボルに接続していない配線の端部に、自動的に開放端点マークを表示できます。開放端点マークの表示・非表示は、以下の手順で切り替わります。

[電気]タブの[開放端点マーク表示]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

開放端点マークの表示・非表示が切り替わります。