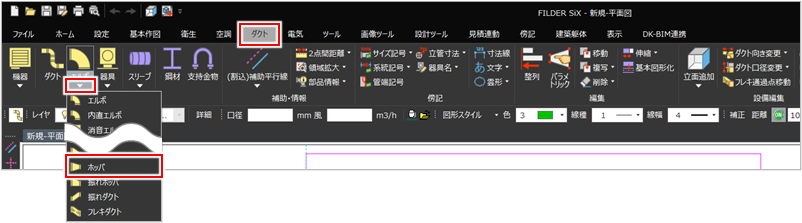

部材の配置方法を設定する

FILDER SiXに登録されている以下のダクト部材を配置する際に行う[コマンドプロパティ]の設定内容について説明します。

エルボの配置方法を設定する

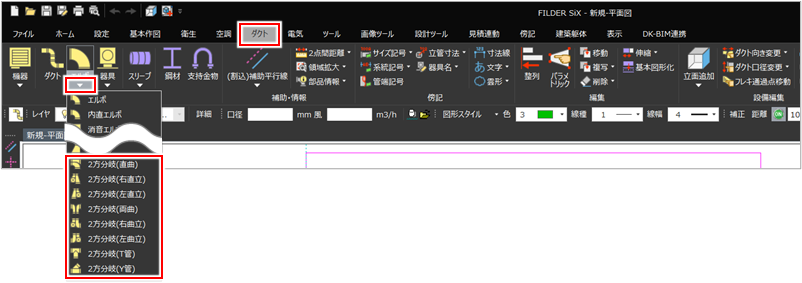

[ダクト]タブの[エルボ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

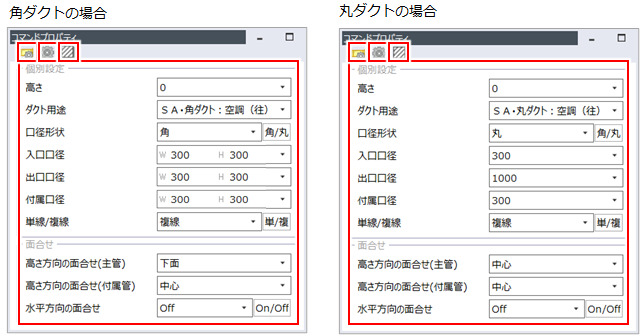

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

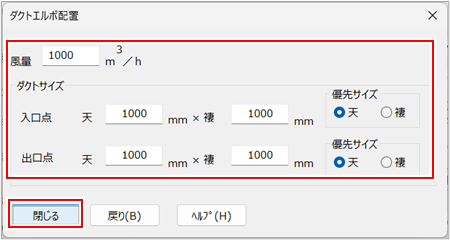

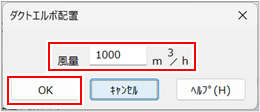

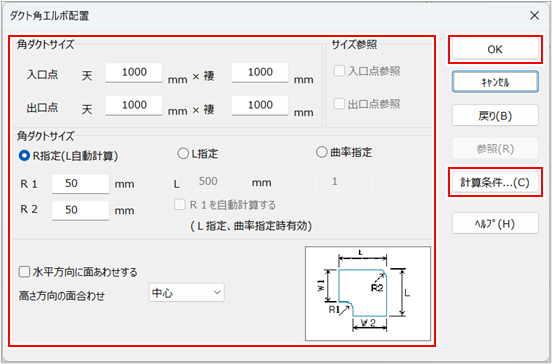

エルボ設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [角ダクトエルボ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [丸ダクトエルボ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

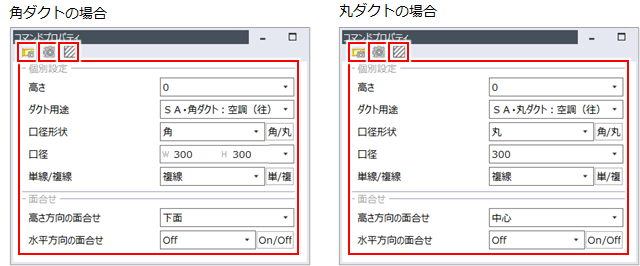

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

入口口径 |

入口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。[口径形状]で[角]を選択している場合に入力できます。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

エルボ角度 |

エルボの角度を入力します。 |

|

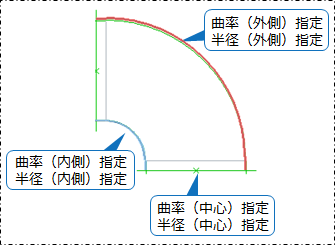

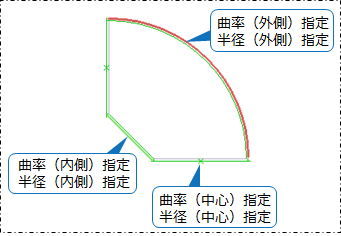

曲率・半径 曲率 |

エルボの曲率(比率)または半径の値を入力します。半角値は[口径形状]で[角]を選択している場合に入力できます。 |

|

径形式(+合わせ位置) |

曲率または半径の支点位置を選択します。半径指定は[口径形状]で[角]を選択している場合に入力できます。[面寸モード]で[フリー]を選択している場合は、[半径フリー]を選択できます。

|

|

面寸モード |

エルボの面間寸法と曲率の組み合わせでエルボの形状を選択します。[固/フリー]ボタンをクリックすると、面寸モードが交互に切り替わります。

|

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

エルボを配置・接続する方法について、詳しくは以下を参照してください。

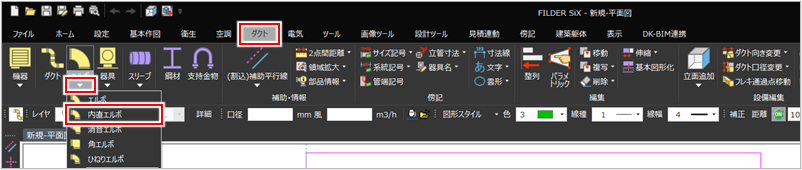

内直エルボの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[内直エルボ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

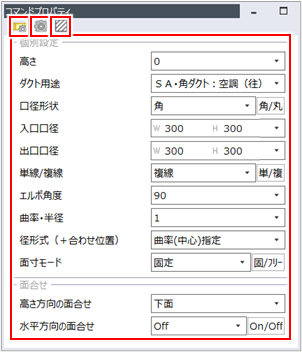

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

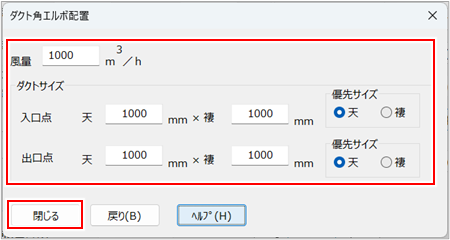

エルボ設定を変更する場合にクリックします。 [角ダクトエルボ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

エルボ角度 |

エルボの角度を入力します。 |

|

曲率・半径 |

エルボの曲率(比率)または半径の値を入力します。 |

|

径形式(+合わせ位置) |

曲率または半径の支点位置を選択します。[面寸モード]で[フリー]を選択している場合は、[半径フリー]を選択できます。

|

|

面寸モード |

エルボの面間寸法と曲率の組み合わせでエルボの形状を選択します。[固/フリー]ボタンをクリックすると、面寸モードが交互に切り替わります。

|

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

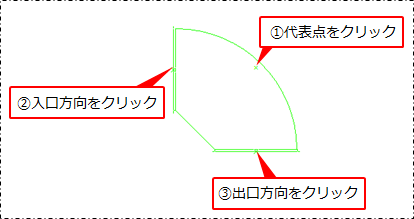

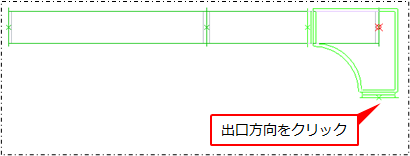

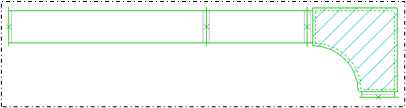

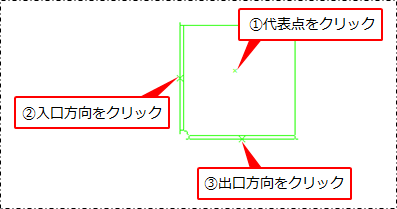

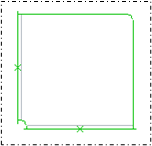

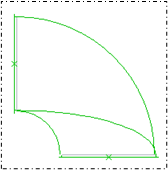

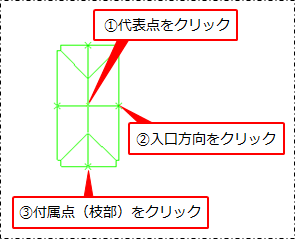

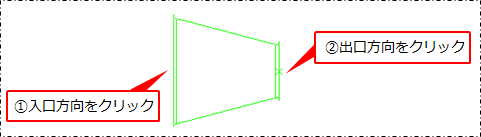

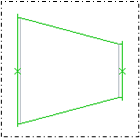

内直エルボを単独で配置する場合内直エルボを単独で配置する場合

代表点をクリックし、入口方向・出口方向をクリックします。

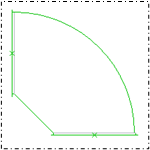

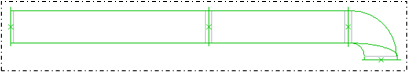

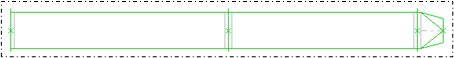

内直エルボが配置されます。

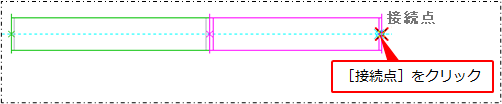

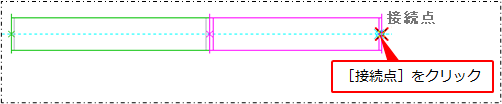

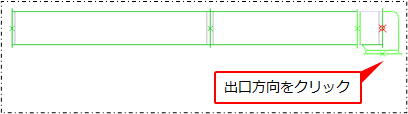

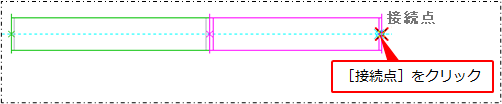

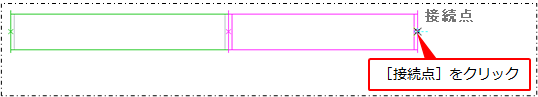

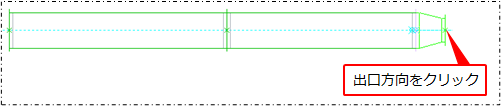

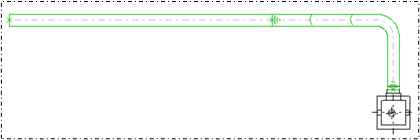

内直エルボを他部品に接続配置する場合内直エルボを他部品に接続配置する場合

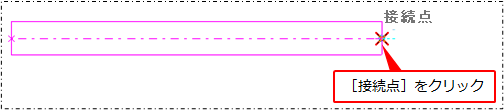

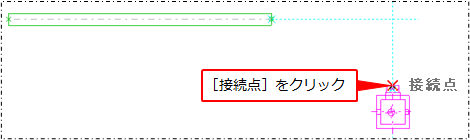

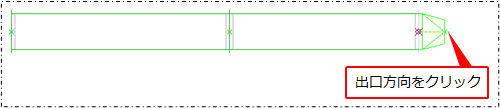

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

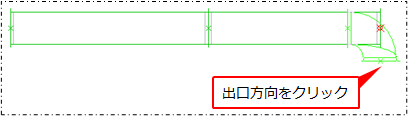

出口方向をクリックします。

内直エルボが配置されます。

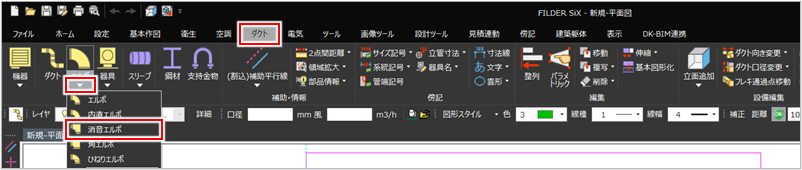

消音エルボの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[消音エルボ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

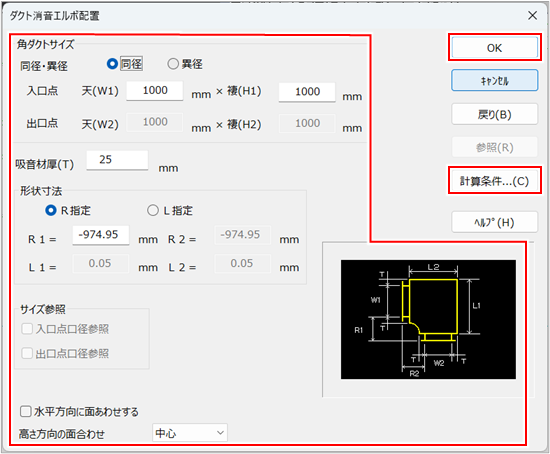

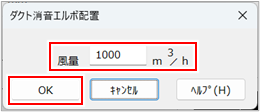

消音エルボ設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [ダクト消音エルボ配置]ダイアログが表示されます。

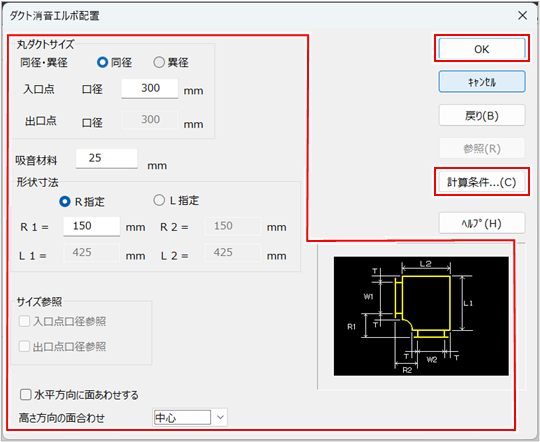

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [ダクト消音エルボ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

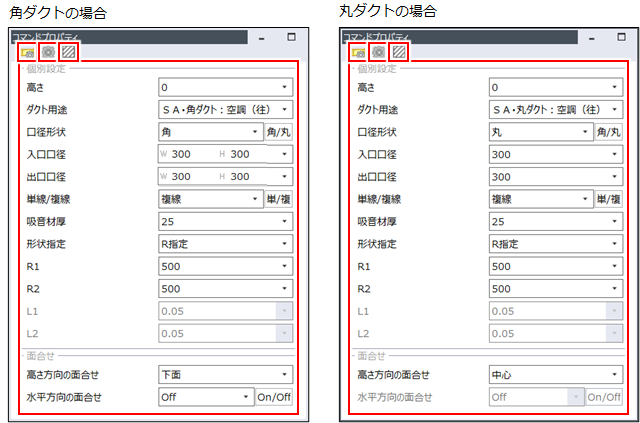

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

入口口径 |

入口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

吸音材厚 |

吸音材の厚みを入力します。 |

|

形状指定 |

形状寸法の設定方法を選択します。 |

|

R1/R2 |

[形状指定]で[R指定]を選択した場合は、[R1][R2]の寸法を入力します。 |

|

L1/L2 |

[形状指定]で[L指定]を選択した場合は、[L1][L2]の寸法を入力します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

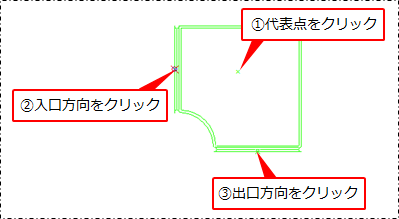

消音エルボを単独で配置する場合消音エルボを単独で配置する場合

例として、角ダクトの消音エルボを作図します。

代表点をクリックし、入口方向・出口方向をクリックします。

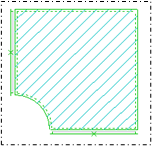

消音エルボが配置されます。

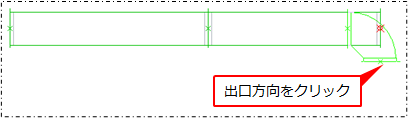

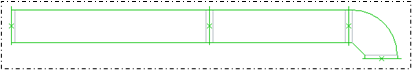

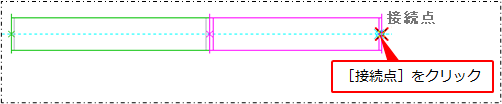

消音エルボを他部品に接続配置する場合消音エルボを他部品に接続配置する場合

例として、角ダクトの消音エルボを作図します。

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

出口方向をクリックします。

消音エルボが配置されます。

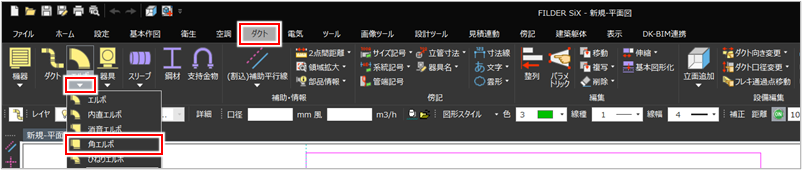

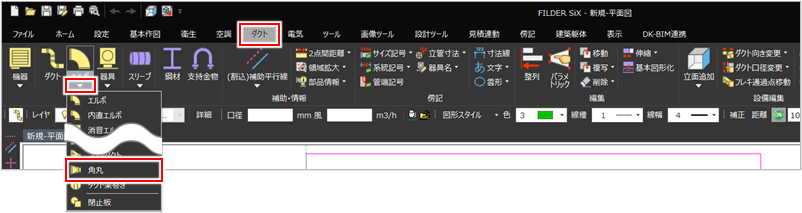

角エルボの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[角エルボ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

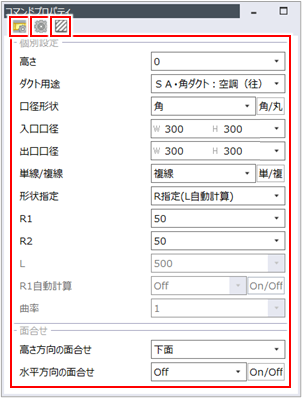

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

角エルボ設定を変更する場合にクリックします。 [ダクト角エルボ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

形状指定 |

形状寸法の設定方法を選択します。 |

|

R1/R2 |

[R1][R2]の寸法を入力します。[R1自動計算]を[On]にした場合は、[R2]の寸法のみ入力します。 |

|

L |

[形状指定]で[L指定]を選択した場合は、[L]の寸法を入力します。 |

|

R1自動計算 |

[R1]の寸法を自動計算する場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 [形状指定]で[L指定]または[曲率指定]を選択した場合に設定できます。 |

|

曲率 |

[形状指定]で[曲率指定]を選択した場合は、エルボの曲率(比率)を入力します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

代表点をクリックし、入口方向・出口方向をクリックします。

角エルボが配置されます。

角エルボを他部品に接続配置する場合角エルボを他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

出口方向をクリックします。

角エルボが配置されます。

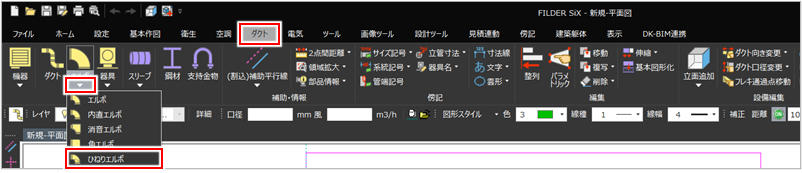

ひねりエルボの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[ひねりエルボ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

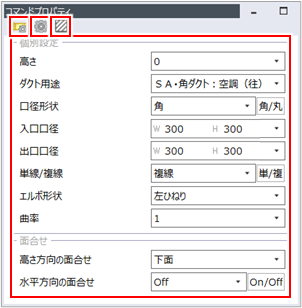

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

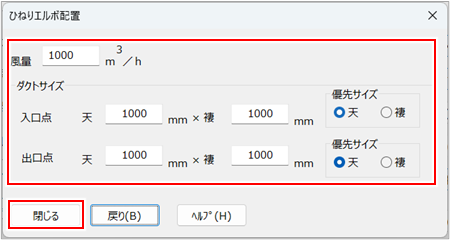

ひねりエルボ設定を変更する場合にクリックします。 [ひねりエルボ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

エルボ形状 |

エルボのひねり方向を選択します。 |

|

曲率 |

エルボの曲率(比率)の値を入力します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

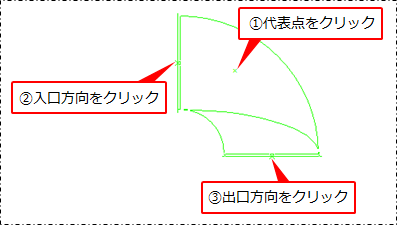

ひねりエルボを単独で配置する場合ひねりエルボを単独で配置する場合

代表点をクリックし、入口方向・出口方向をクリックします。

ひねりエルボが配置されます。

ひねりエルボを他部品に接続配置する場合ひねりエルボを他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

出口方向をクリックします。

ひねりエルボが配置されます。

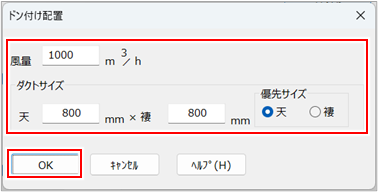

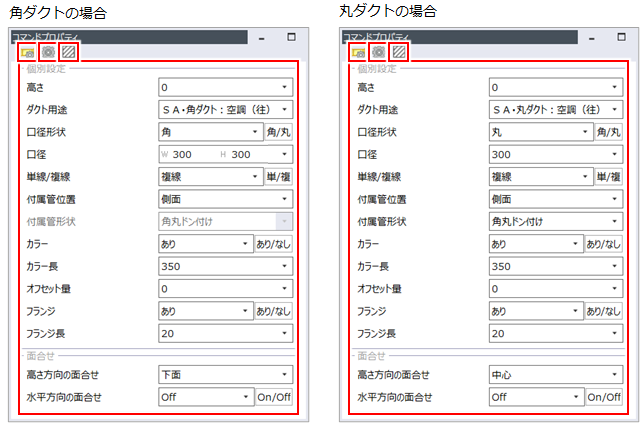

ドン付けの配置方法を設定する

例として、角ダクトの直管にドン付けを配置します。

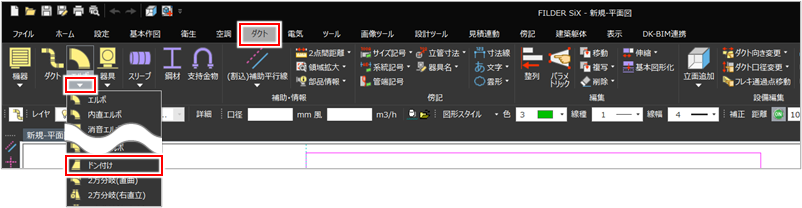

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[ドン付け]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

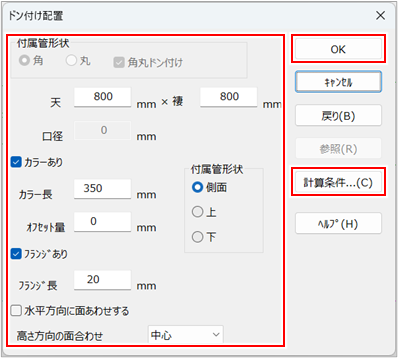

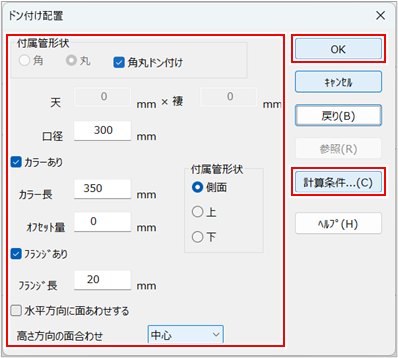

ドン付け設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [ドン付け配置]ダイアログが表示されます。

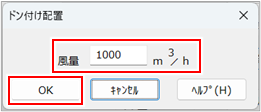

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [ドン付け配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

口径 |

口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

付属管位置 |

ドン付けを配置するダクトの面を選択します。 |

|

付属管形状 |

ドン付けの形状を選択します。[口径形状]で[丸]を選択した場合に設定できます。 |

|

カラー |

カラーを付ける場合は、[あり]を選択します。[あり/なし]ボタンをクリックすると、[あり][なし]が交互に切り替わります。 |

|

カラー長 |

カラーの長さを入力します。[カラー]で[あり]を選択した場合に設定できます。 |

|

オフセット量 |

オフセット値を入力します。[カラー]で[あり]を選択した場合に設定できます。 |

|

フランジ |

フランジを付ける場合は、[あり]を選択します。[あり/なし]ボタンをクリックすると、[あり][なし]が交互に切り替わります。 |

|

フランジ長 |

フランジの長さを入力します。[フランジ]で[あり]を選択した場合に設定できます。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

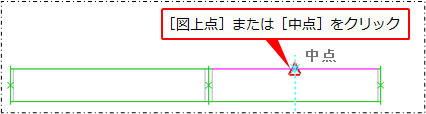

ドン付けを配置する位置をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[図上点]または[中点]と表示されるポイントでクリックします。

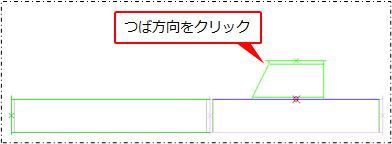

配置位置・つば方向をクリックします。

[コマンドプロパティ]の[付属管位置]で[上]または[下]を選択している場合、この手順は不要です。

ドン付けが配置されます。

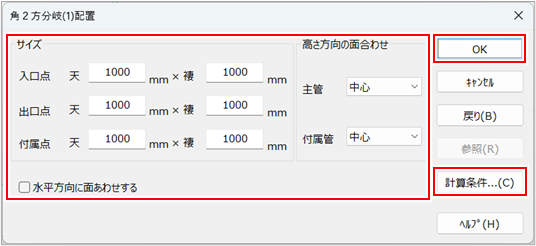

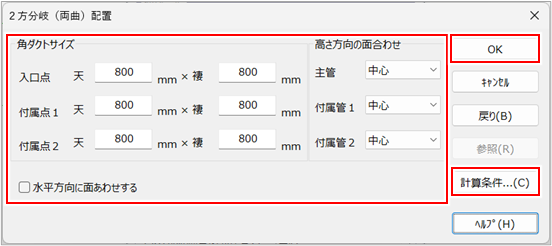

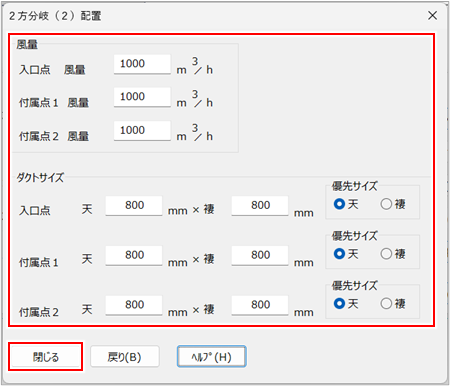

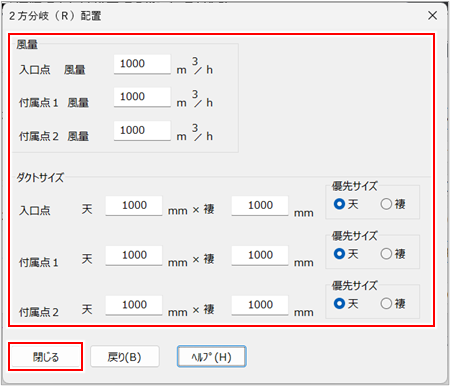

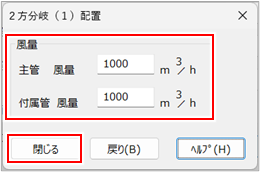

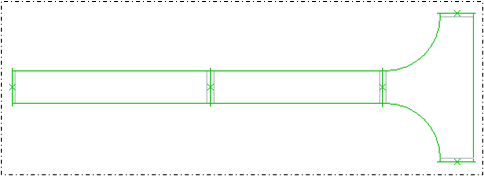

2方分岐の配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[2方分岐]の以下のコマンドをクリックして実行します。

2方分岐(直曲)コマンド(![]() )

)

2方分岐(右直立)コマンド(![]() )/2方分岐(左直立)コマンド(

)/2方分岐(左直立)コマンド(![]() )

)

2方分岐(両曲)コマンド(![]() )

)

2方分岐(右曲立)コマンド(![]() )/2方分岐(左曲立)コマンド(

)/2方分岐(左曲立)コマンド(![]() )

)

2方分岐(T管)コマンド(![]() )

)

2方分岐(Y管)コマンド(![]() )

)

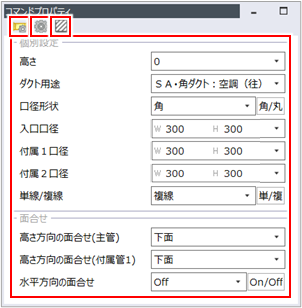

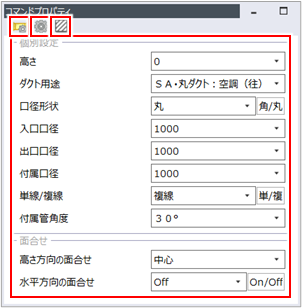

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

2方分岐(直曲)(![]() )

)

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

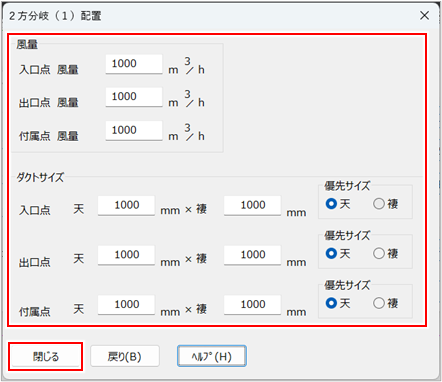

2方分岐(直曲)設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [角2方分岐(1)配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [角2方分岐(直曲)配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

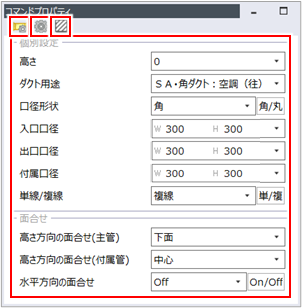

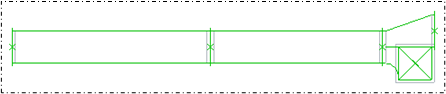

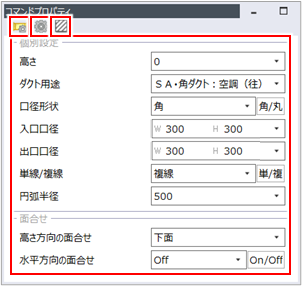

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

入口口径 |

入口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属口径 |

付属点(枝部)の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 [高さ方向の面合せ(主管)][高さ方向の面合せ(付属管)]の項目が表示された場合は、主管と付属管の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

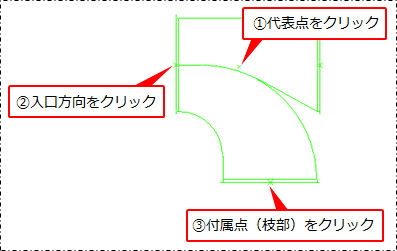

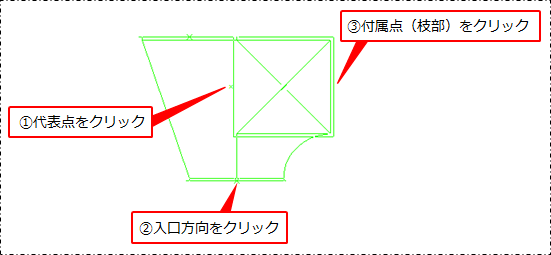

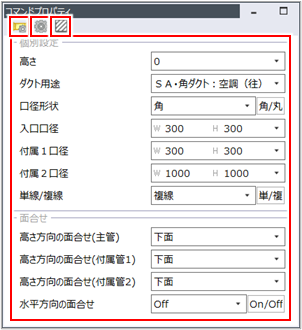

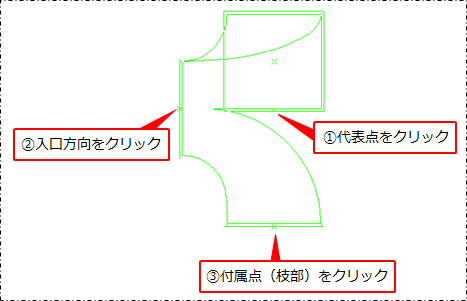

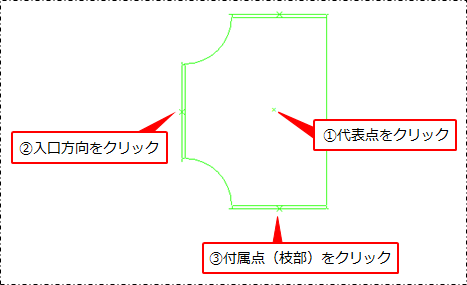

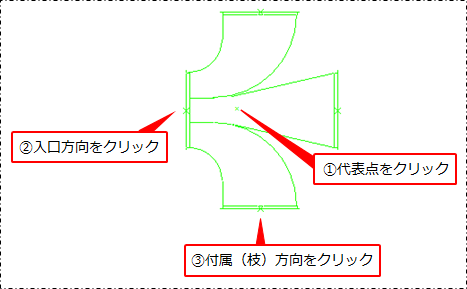

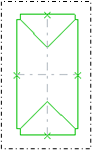

2方分岐(直曲)を単独で配置する場合2方分岐(直曲)を単独で配置する場合

例として、角ダクトの2方分岐(直曲)を作図します。

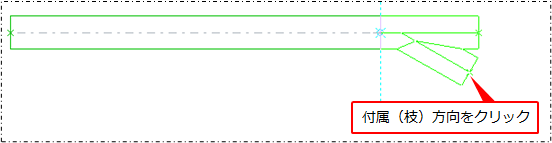

代表点をクリックし、入口方向・付属点(枝部)をクリックします。

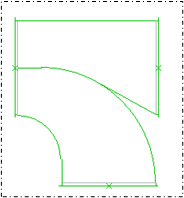

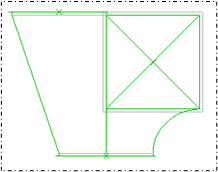

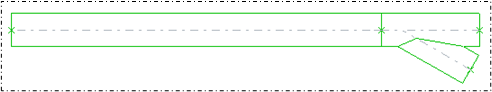

2方分岐(直曲)が配置されます。

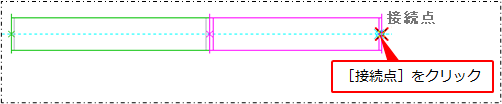

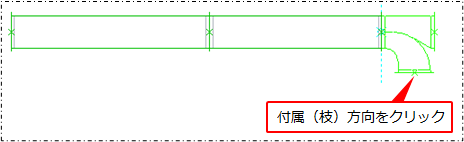

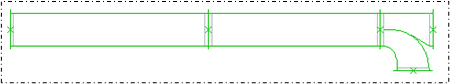

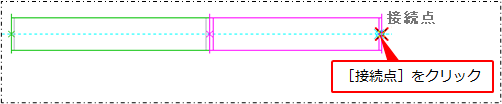

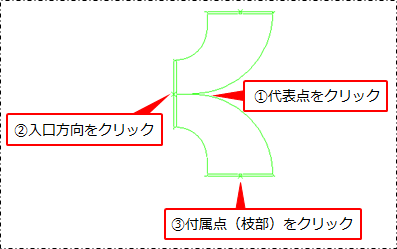

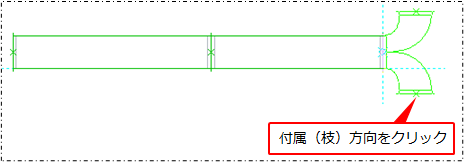

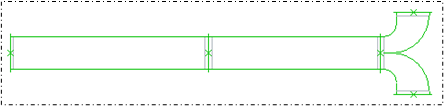

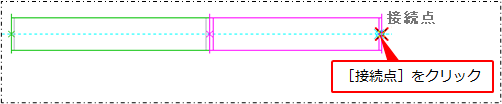

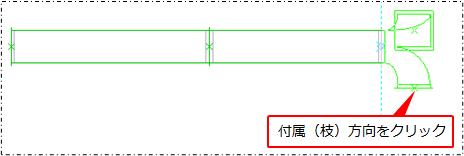

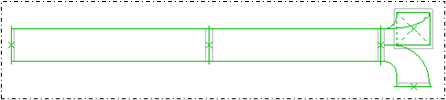

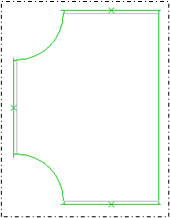

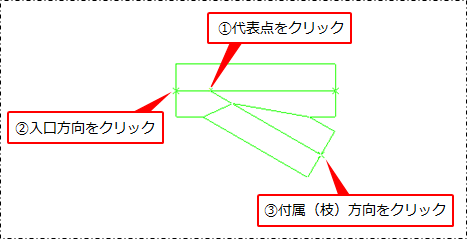

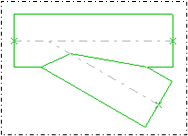

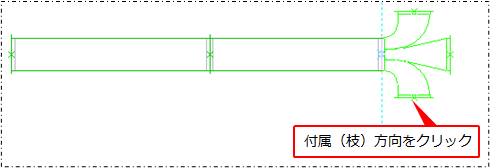

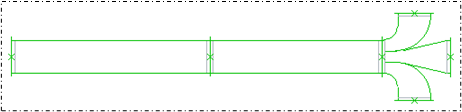

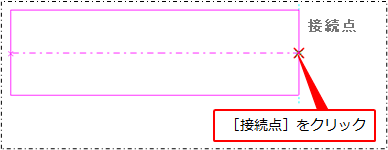

2方分岐(直曲)を他部品に接続配置する場合2方分岐(直曲)を他部品に接続配置する場合

例として、角ダクトの2方分岐(直曲)を作図します。

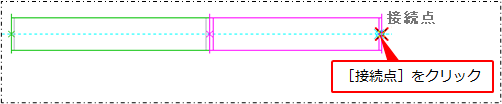

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

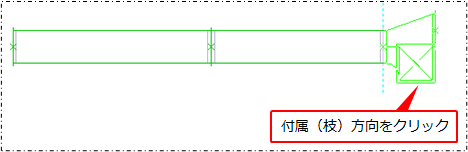

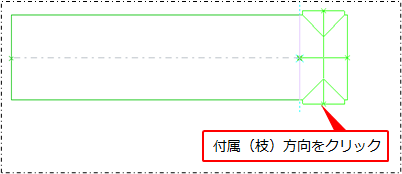

付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(直曲)が配置されます。

2方分岐(右直立)(![]() )/2方分岐(左直立)(

)/2方分岐(左直立)(![]() )

)

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

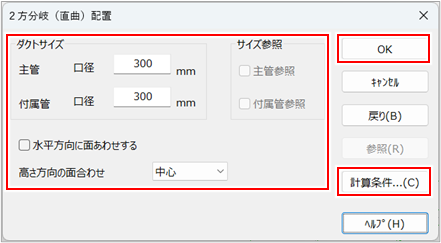

2方分岐(右直立)設定/2方分岐(左直立)設定を変更する場合にクリックします。 [2方分岐(R直)配置]ダイアログ/[2方分岐(L直)配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属口径 |

付属点(枝部)の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ(主管) |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

高さ方向の面合せ(付属管) |

付属管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

本項目は変更できません。 |

2方分岐(右直立)/2方分岐(左直立)を単独で配置する場合2方分岐(右直立)/2方分岐(左直立)を単独で配置する場合

例として、2方分岐(右直立)を作図します。

代表点をクリックし、入口方向・付属点(枝部)をクリックします。

2方分岐(右直立)が配置されます。

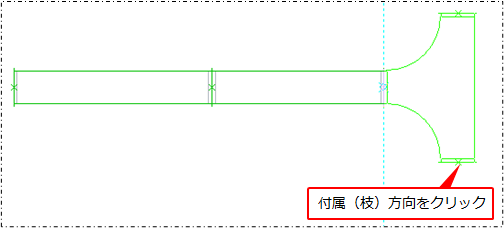

2方分岐(右直立)/2方分岐(左直立)を他部品に接続配置する場合2方分岐(右直立)/2方分岐(左直立)を他部品に接続配置する場合

例として、2方分岐(右直立)を作図します。

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

出口方向を指示します。

付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(右直立)が配置されます。

2方分岐(両曲)(![]() )

)

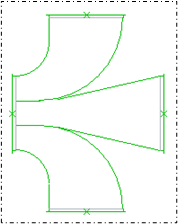

2方分岐(両曲)を単独で配置する場合2方分岐(両曲)を単独で配置する場合

代表点をクリックし、入口方向・付属点(枝部)をクリックします。

2方分岐(両曲)が配置されます。

2方分岐(両曲)を他部品に接続配置する場合2方分岐(両曲)を他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(両曲)が配置されます。

2方分岐(右曲立)(![]() )/2方分岐(左曲立)(

)/2方分岐(左曲立)(![]() )

)

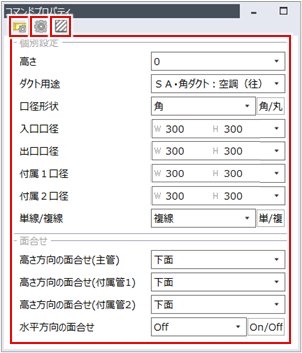

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

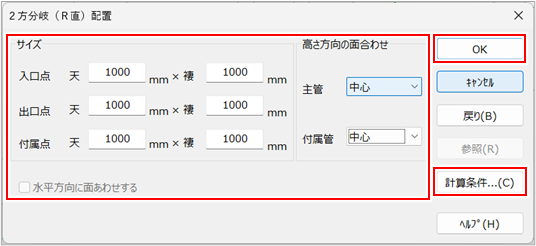

2方分岐(右曲立)設定/2方分岐(左曲立)設定を変更する場合にクリックします。 [2方分岐(右曲立)配置]ダイアログ/[2方分岐(左曲立)配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属1口径 |

付属点1(枝部)の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属2口径 |

付属点2(枝部)の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ(主管) |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

高さ方向の面合せ(付属管1) |

付属管1の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

2方分岐(右曲立)/2方分岐(左曲立)を単独で配置する場合2方分岐(右曲立)/2方分岐(左曲立)を単独で配置する場合

例として、2方分岐(右曲立)を作図します。

代表点をクリックし、入口方向・付属点(枝部)をクリックします。

2方分岐(右曲立)が配置されます。

2方分岐(右曲立)/2方分岐(左曲立)を他部品に接続配置する場合2方分岐(右曲立)/2方分岐(左曲立)を他部品に接続配置する場合

例として、2方分岐(右曲立)を作図します。

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(右曲立)が配置されます。

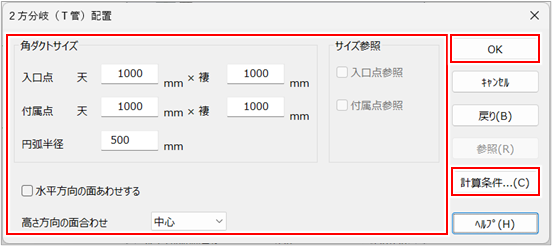

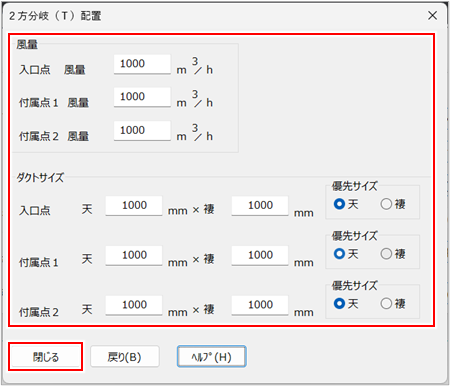

2方分岐(T管)(![]() )

)

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

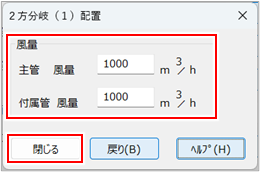

2方分岐(T管)設定を変更する場合にクリックします。 [2方分岐(T管)配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

円弧半径 |

T管の曲がりの半径を入力します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

2方分岐(T管)を単独で配置する場合2方分岐(T管)を単独で配置する場合

代表点をクリックし、入口方向・付属点(枝部)をクリックします。

2方分岐(T管)が配置されます。

2方分岐(T管)を他部品に接続配置する場合2方分岐(T管)を他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(T管)が配置されます。

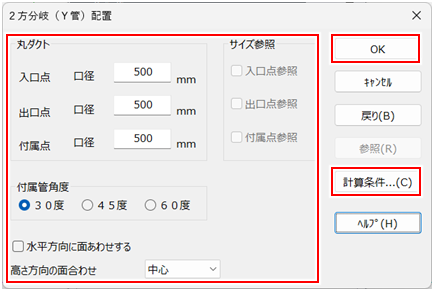

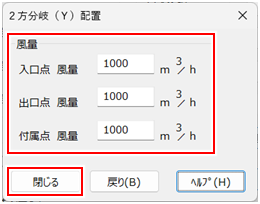

2方分岐(Y管)(![]() )

)

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

2方分岐(Y管)設定を変更する場合にクリックします。 [2方分岐(Y管)配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

丸ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[丸]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属口径 |

付属点(枝部)の口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

付属管角度 |

主管に対する付属管の角度を選択します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

2方分岐(Y管)を単独で配置する場合2方分岐(Y管)を単独で配置する場合

代表点をクリックし、入口方向・付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(Y管)が配置されます。

2方分岐(Y管)を他部品に接続配置する場合2方分岐(Y管)を他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

付属(枝)方向をクリックします。

2方分岐(Y管)が配置されます。

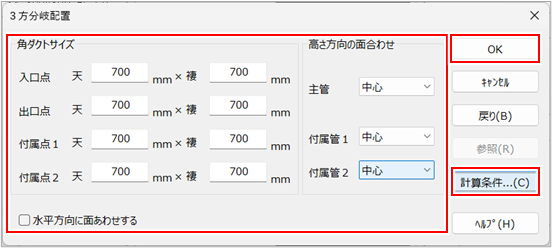

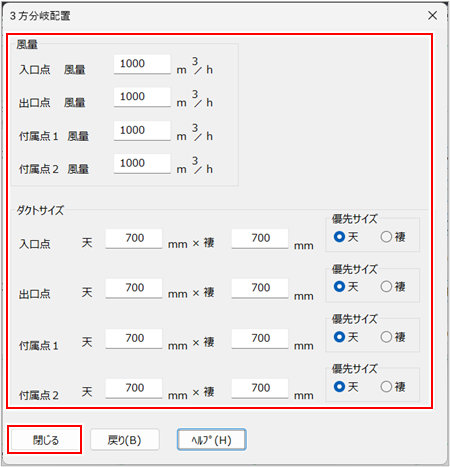

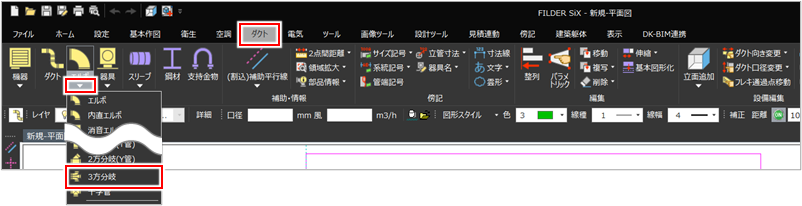

3方分岐の配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[3方分岐]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

3方分岐設定を変更する場合にクリックします。 [3方分岐配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属1口径 |

付属点1(枝部)の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 |

|

付属2口径 |

付属点2(枝部)の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ(主管) |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

高さ方向の面合せ(付属管1) |

付属管1の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

高さ方向の面合せ(付属管2) |

付属管2の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

代表点をクリックし、入口方向・付属(枝)方向をクリックします。

3方分岐が配置されます。

3方分岐を他部品に接続配置する場合3方分岐を他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

付属(枝)方向をクリックします。

3方分岐が配置されます。

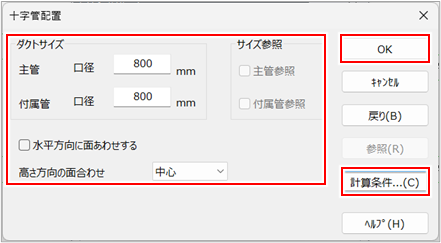

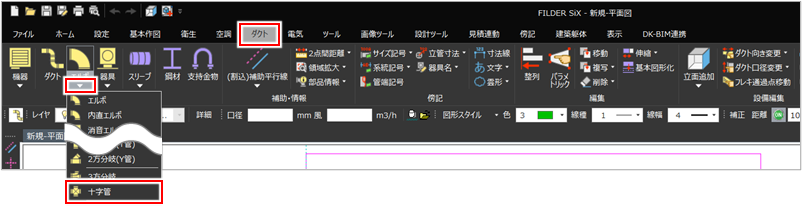

十字管の配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[十字管]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

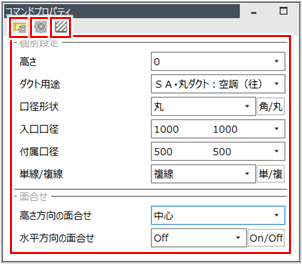

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

十字管設定を変更する場合にクリックします。 [十字管配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

丸ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[丸]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

付属口径 |

付属点(枝部)の口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

代表点をクリックし、入口方向・付属点(枝部)をクリックします。

十字管が配置されます。

十字管を他部品に接続配置する場合十字管を他部品に接続配置する場合

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

付属(枝)方向をクリックします。

十字管が配置されます。

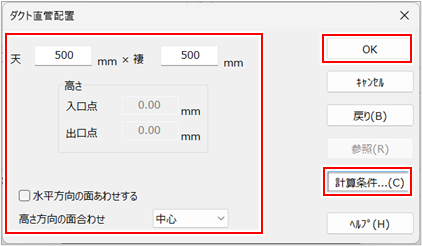

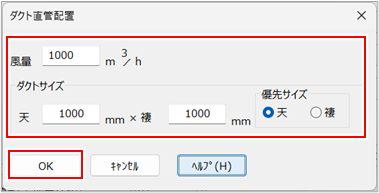

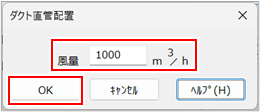

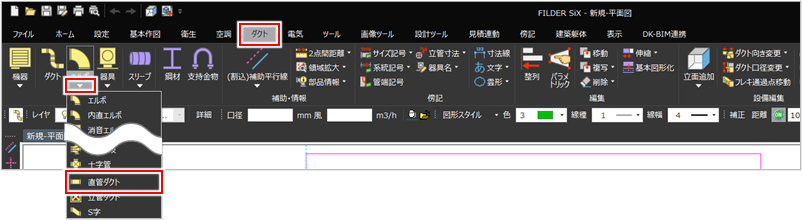

直管ダクトの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[直管ダクト]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。また、直管ダクトの管割りの長さを系統名称ごとに設定できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

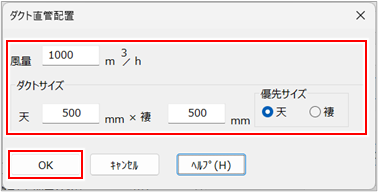

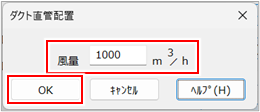

直管ダクト設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [ダクト直管配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [ダクト直管配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

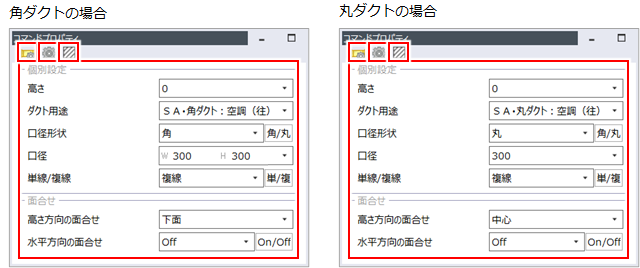

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

口径 |

口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

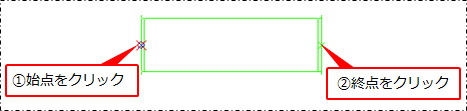

直管ダクトを単独で配置する場合直管ダクトを単独で配置する場合

例として、角ダクトの直管ダクトを作図します。

始点・終点をクリックします。

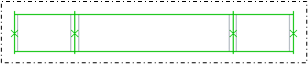

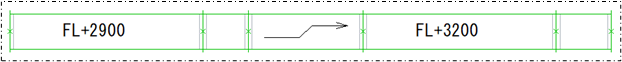

直管ダクトが配置されます。

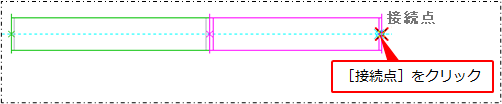

直管ダクトを他部品に接続配置する場合直管ダクトを他部品に接続配置する場合

例として、角ダクトの直管ダクトを作図します。

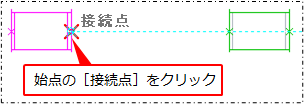

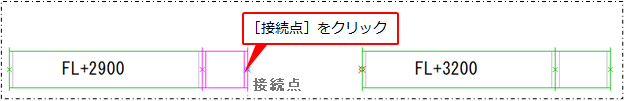

他部品の始点の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

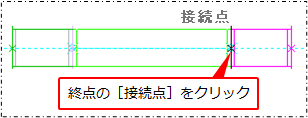

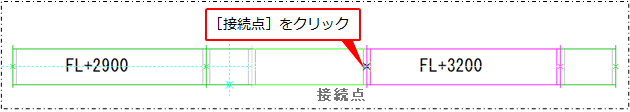

他部品の終点の接続点をクリックします。

直管ダクトが配置されます。

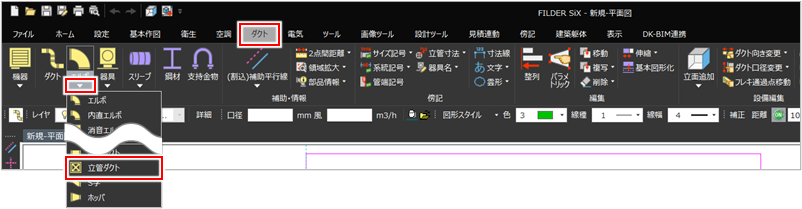

立管ダクトの配置方法を設定する

ここでは、例として[立管ダクト]コマンドを使用し、平面ウィンドウに作図します。

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[立管ダクト]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

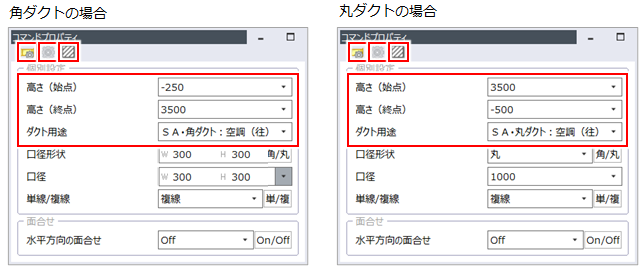

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[高さ(始点)][高さ(終点)]を入力し、[ダクト用途]を選択します。

必要に応じて、その他の配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

本項目は設定できません。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ(始点) |

立管を配置する始点の高さを入力します。 |

|

高さ(終点) |

立管を配置する終点の高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

口径 |

口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

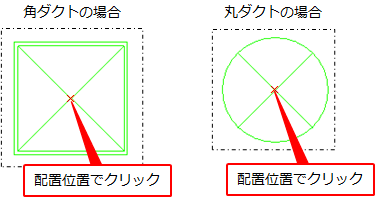

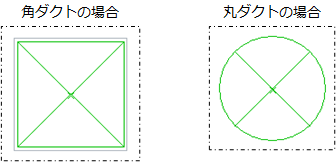

立管の配置位置でクリックします。

立管が作図されます。続けて別系統の立管を作図する場合は、同様に操作します。

|

[立管ダクト]コマンドを使用せずに立管を作図するには、以下の方法で行います。 ①[ダクト]コマンドをクリックして実行し、[コマンドプロパティ]で1点目の高さを入力して、平面図を指示します。 ②[コマンドプロパティ]で2点目の高さを入力し、仮表示の状態で[Enter]キーを押して確定します。 |

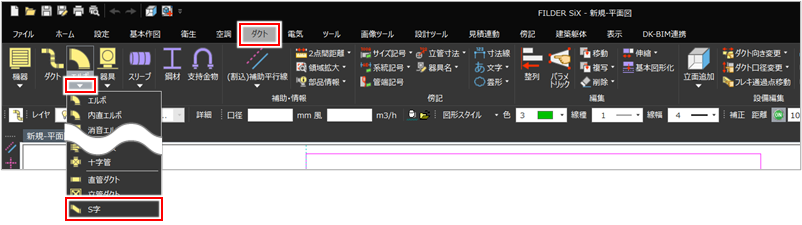

S字の配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[S字]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

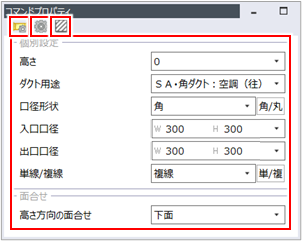

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

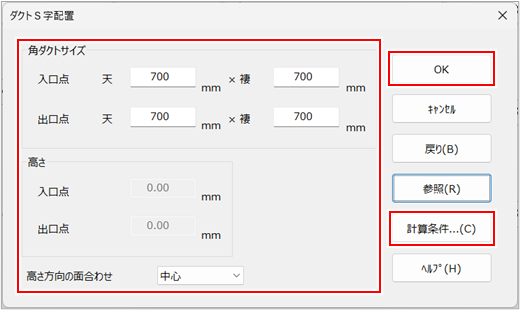

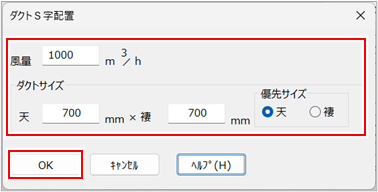

S字ダクト設定を変更する場合にクリックします。 [ダクトS字配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

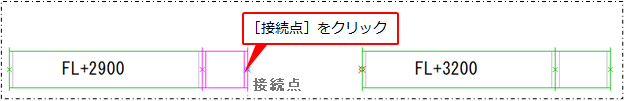

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

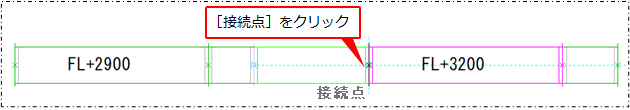

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

S字ダクトが配置されます。

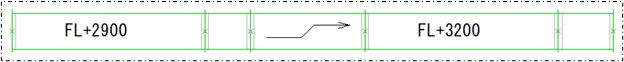

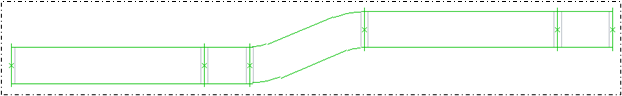

正面図

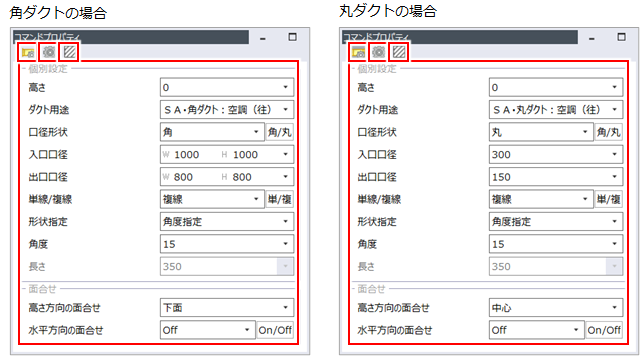

ホッパの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[ホッパ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

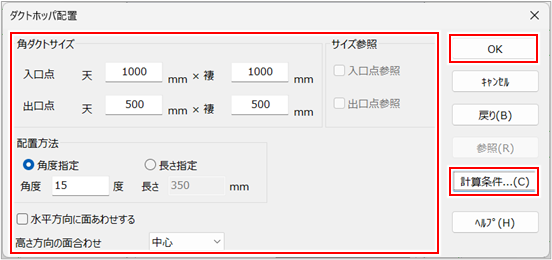

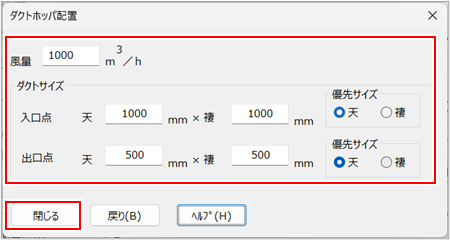

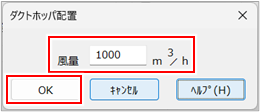

ホッパ設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [ダクトホッパ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [ダクトホッパ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

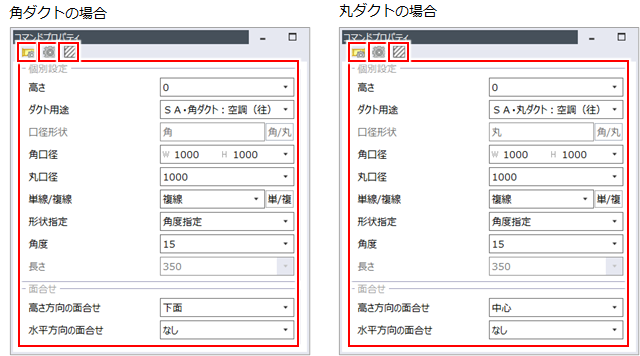

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

入口口径 |

入口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

形状指定 |

ホッパの配置方法を選択します。 |

|

角度 |

[形状指定]で[角度指定]を選択した場合は、配置する角度を入力します。 |

|

長さ |

[形状指定]で[長さ指定]を選択した場合は、配置する長さを入力します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

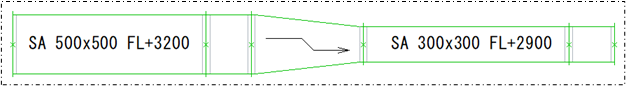

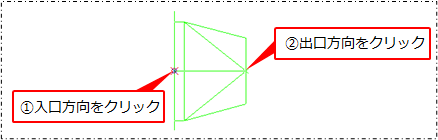

例として、角ダクトのホッパを作図します。

入口方向・出口方向をクリックします。

ホッパが配置されます。

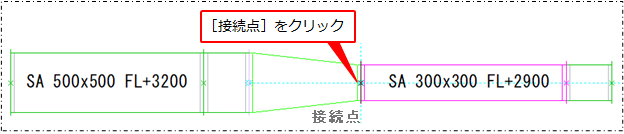

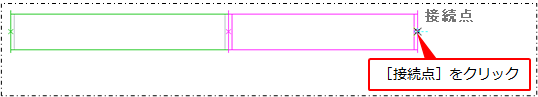

ホッパを他部品に接続配置する場合ホッパを他部品に接続配置する場合

例として、角ダクトのホッパを作図します。

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

出口方向をクリックします。

ホッパが配置されます。

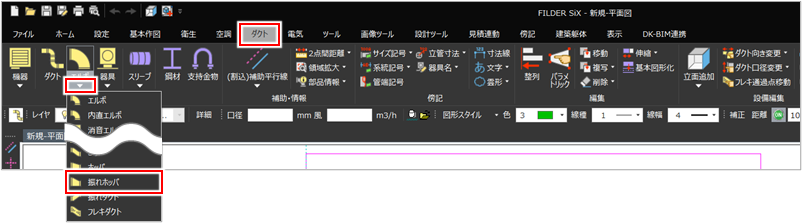

振れホッパの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[振れホッパ]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

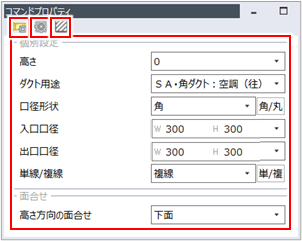

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

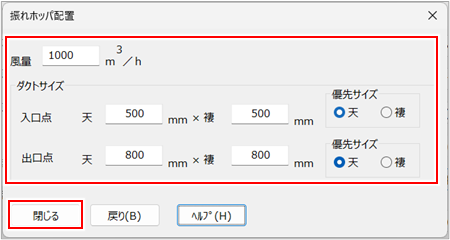

振れホッパ設定を変更する場合にクリックします。 [振れホッパ配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

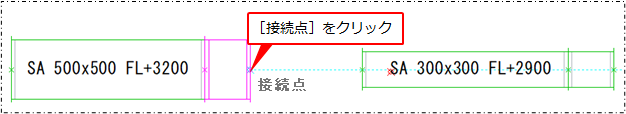

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

振れホッパが配置されます。

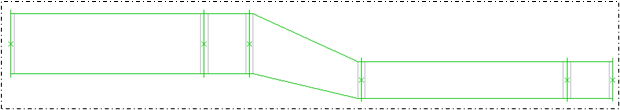

正面図

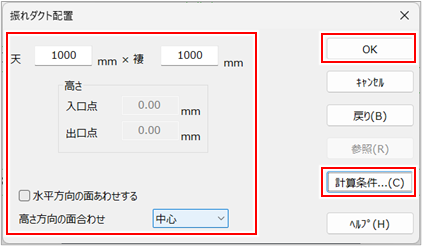

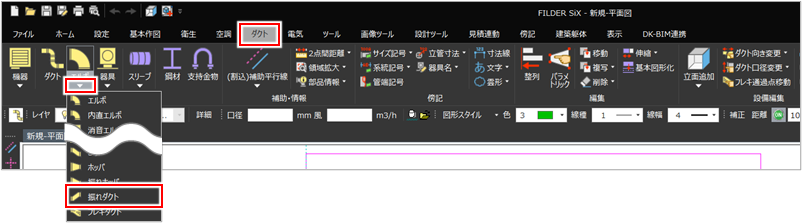

振れダクトの配置方法を設定する

ここでは、例として角ダクトの振れダクトを作図します。

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[振れダクト]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

振れダクト設定を変更する場合にクリックします。 角ダクトの場合 [振れダクト配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 丸ダクトの場合 [振れダクト配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

ダクトの口径形状を選択します。[角/丸]ボタンをクリックすると、[角]と[丸]が交互に切り替わります。 [角][丸]を切り替えて作図した場合でも、レイヤは[ダクト用途]で指定した用途ごとのレイヤに作図されます。 |

|

口径 |

口径値を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向に側面をそろえ合わせる場合は、[On]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

他部品の接続点をクリックします。

他部品にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

振れダクトが配置されます。

正面図

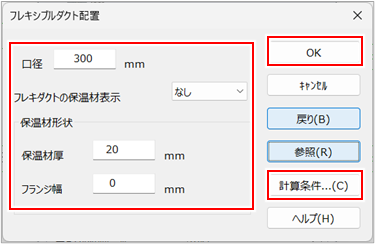

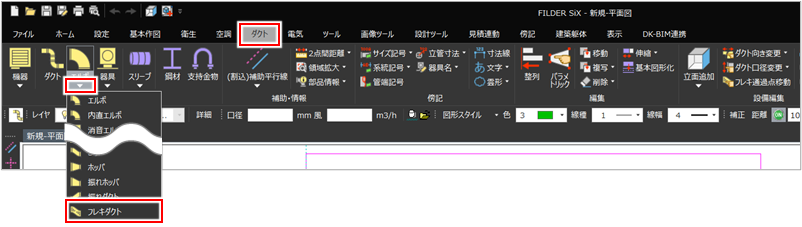

フレキダクトの配置方法を設定する

ここでは、例として機器と直管ダクトを接続するフレキ管を作図します。

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[フレキダクト]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

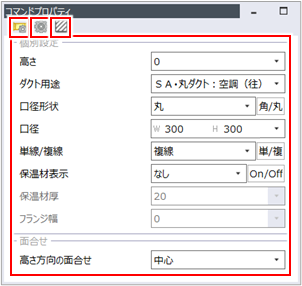

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

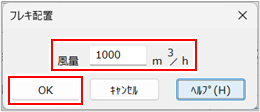

フレキダクト設定を変更する場合にクリックします。 [フレキシブルダクト配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

丸ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[丸]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

口径 |

口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

保温材表示 |

保温材を表示する場合は、[あり]を選択します。[On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

保温材厚 |

保温材の厚みを入力します。[保温材表示]で[あり]を選択した場合に設定できます。 |

|

フランジ幅 |

フランジ幅を入力します。[保温材表示]で[あり]を選択した場合に設定できます。 |

|

高さ方向の面合せ |

主管の高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

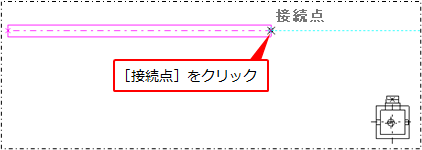

直管ダクトの接続点をクリックします。

直管ダクトにマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

機器の接続点をクリックします。

機器にマウスを近づけて[接続点]と表示されるポイントでクリックします。

フレキダクトが配置されます。

フレキダクトを単独で配置する場合フレキダクトを単独で配置する場合

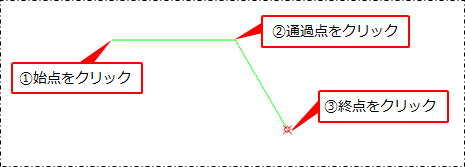

始点・通過点・終点をクリックします。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

フレキダクトが配置されます。

角丸の配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[角丸]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

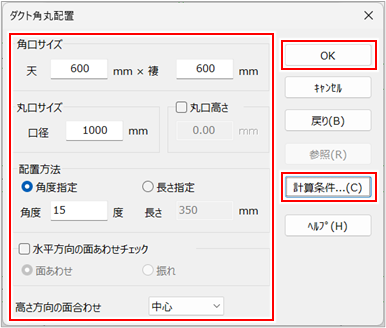

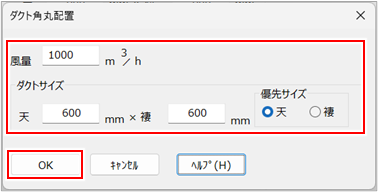

角丸設定を変更する場合にクリックします。 [ダクト角丸配置]ダイアログが表示されます。

[ダクト設定]ダイアログの[計算関連]タブで、[サイズ決定法]の[計算方法]から[全圧法]または[等速法]を選択している場合に設定できます。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

高さ |

配置する高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

ダクトの用途を選択します。丸ダクトと角ダクトの用途を切り替えて作図した場合は、ダクト用途ごとのレイヤに作図されます。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

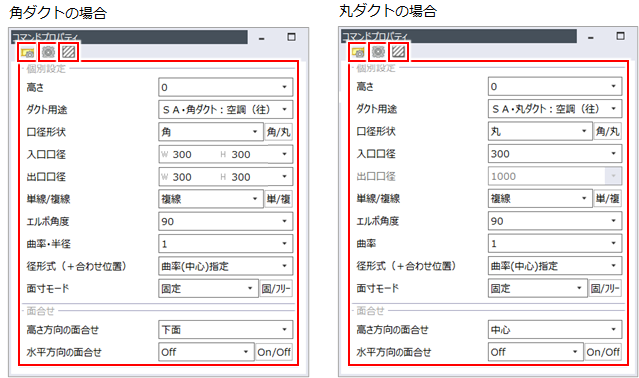

口径形状 |

本項目は変更できません。 |

|

角口径 |

角側の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

丸口径 |

丸側の口径値を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

形状指定 |

角丸の配置方法を選択します。 |

|

角度 |

[形状指定]で[角度指定]を選択した場合は、配置する角度を入力します。 |

|

長さ |

[形状指定]で[長さ指定]を選択した場合は、配置する長さを入力します。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

|

水平方向の面合せ |

水平方向の面合わせ位置を選択します。

|

例として、角ダクトの角丸を作図します。

入口点(角ダクトの接続点)の位置をクリックし、出口方向をクリックします。

角丸が配置されます。

角丸を他部品に接続配置する場合角丸を他部品に接続配置する場合

例として、角ダクトの角丸を作図します。

他部品の接続点をクリックします。

出口方向をクリックします。

角丸が配置されます。

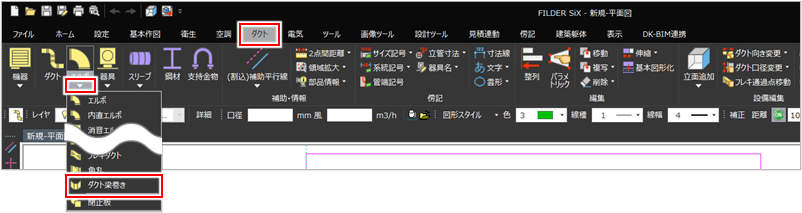

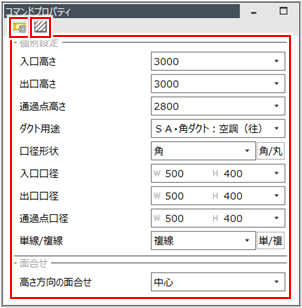

ダクト梁巻きの配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[ダクト梁巻き]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

|

[ダクト設定]ダイアログでダクト設定を変更する場合にクリックします。[ダクト設定]ダイアログでは、ダクト管の色、中心線の形状などを確認・変更できます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

|

ハッチング・塗りつぶし・保温表示の設定を行って作図する場合にクリックします。 |

|

入口高さ |

配置する入口の高さを入力します。 |

|

出口高さ |

配置する出口の高さを入力します。 |

|

通過点高さ |

配置する通過点の高さを入力します。 |

|

ダクト用途 |

角ダクトの用途を選択します。 ダクト用途を編集する場合は、[用途マスター設定]を選択します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

口径形状 |

[角]のみ選択できます。[角/丸]ボタンをクリックしても、[角]と[丸]の切り替えはできません。 |

|

入口口径 |

入口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

出口口径 |

出口点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

通過点口径 |

通過点の天の口径値・褄の口径値(W、H)を入力します。 作図済みの部材の口径値に合わせる場合は、[参照]を選択して口径を参照する接続点をクリックします。 |

|

単線/複線 |

作図する形状を単線または複線から選択します。[単/複]ボタンをクリックすると、単線と複線が交互に切り替わります。 |

|

高さ方向の面合せ |

高さ方向の面合わせ位置を選択します。 |

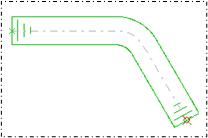

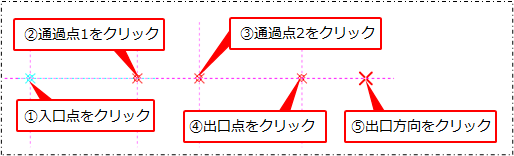

入口点・通過点1・通過点2・出口点・出口方向をクリックします。

ここでは位置を指示しやすいように、あらかじめ補助線を作図しています。補助線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

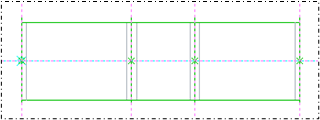

ダクト梁巻きが配置されます。

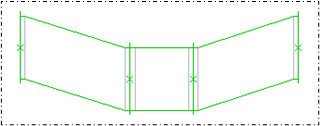

正面図

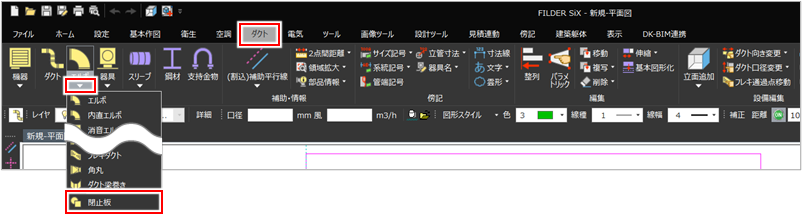

閉止板の配置方法を設定する

[ダクト]タブの[エルボ]プルダウンメニューから[閉止板]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で配置方法を設定します。

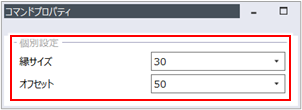

| 項目 | 説明 |

|

縁サイズ |

フランジ幅を入力します。指定した接続点のダクトと同じサイズの閉止板を配置する場合は、「0」を入力します。 |

|

オフセット |

ダクトの接続点から閉止板までの距離を入力します。 |

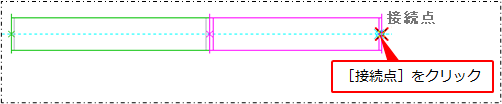

閉止板を配置する接続点をクリックします。

閉止板が配置されます。