作図した配管や部材を編集する

作図済みの配管や部材の高さや口径などを[プロパティ]やミニツールバーから変更します。

作図済みの部品形状を編集用のウィンドウで編集できます。詳しくは、以下を参照してください。

配管や部材のプロパティやミニツールバーから編集する

ここでは、例として衛生配管の口径・高さ・継手部品などを変更する手順を説明します。

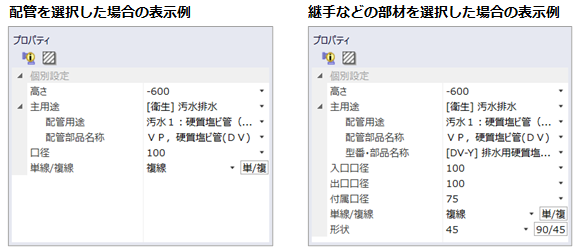

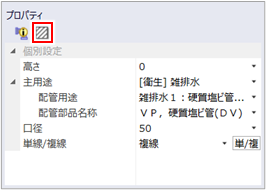

図面上で選択した配管や部材によって、表示される[プロパティ]の項目が異なります。口径・高さ・部品の変更の他にも、用途の変更、単線/複線の切り替え、部材の形状変更などが行えます。![]() (部品情報)をクリックすると、選択している配管や部材の詳細情報を[部品情報]ダイアログで確認できます。

(部品情報)をクリックすると、選択している配管や部材の詳細情報を[部品情報]ダイアログで確認できます。

配管の口径を変更する

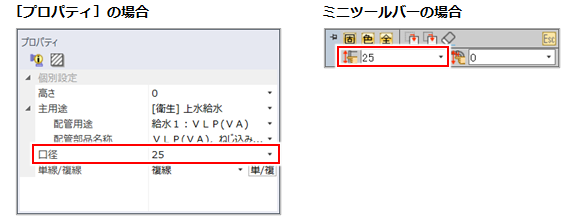

直管を選択し、[プロパティ]またはミニツールバーから配管口径を一度に変更できます。

選択した直管の口径を変更する

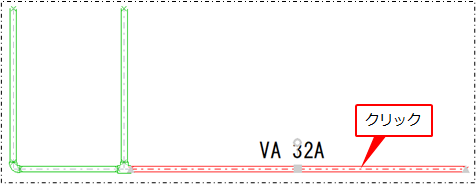

コマンドキャンセルの状態で、口径を変更する直管を選択します。

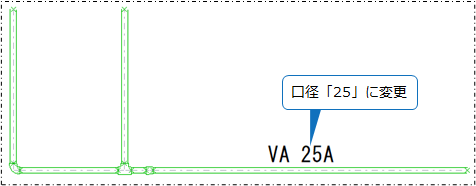

例:口径「32」の直管を「25」に変更する場合

[プロパティ]とミニツールバーダイアログが表示されます。

[プロパティ]またはミニツールバーで直管の口径値を選択します。

直管の[口径変更]ダイアログが表示されます。

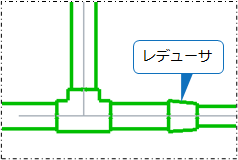

変更後の直管の[口径]を確認して、[レデューサの挿入]で[する]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

口径 |

変更後の口径値を入力します。 |

|

レデューサの挿入 |

レデューサを挿入する場合は、[する]にチェックを付けます。 口径変更により、継手と直管との接続部分の口径が不一致となる場合は、レデューサを挿入して口径の異なる部分を接続できます。

|

|

挿入位置 接続点からの距離 |

接続点から挿入位置までの距離を入力します。 [レデューサの挿入]で[する]のチェックが付いている場合に入力できます。 |

|

異径→同径の部材変更 |

異径から同径へ変更する場合に、挿入していたレデューサの対応を選択します。 |

直管の口径が変更されます。

右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

メインルートの配管の口径を変更する

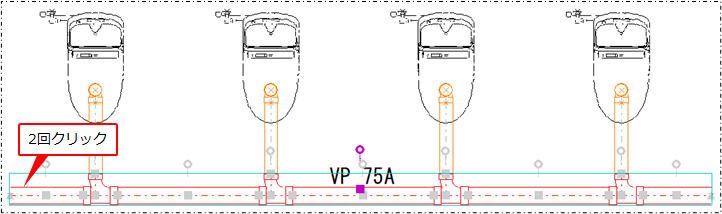

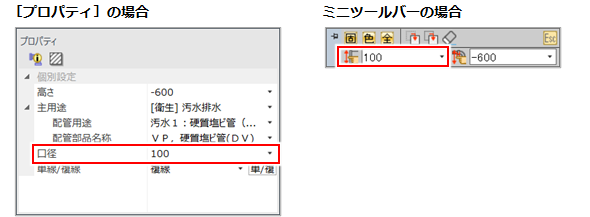

コマンドキャンセルの状態で、メインルートを2回クリックします。

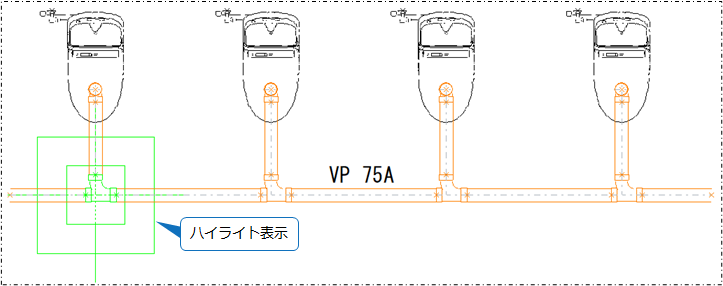

例:口径「75」のメインルートを「100」に変更する場合

つながっている配管のメインルートを選択するには、配管を2回クリックします。つながっているすべての配管ルートを選択するには、配管を3回クリックします。

[プロパティ]とミニツールバーが表示されます。

[プロパティ]またはミニツールバーでメインルートの口径を選択します。

[口径変更]ダイアログが表示されます。

変更後のメインルートの口径を確認して、[レデューサの挿入]で[する]のチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

口径 |

変更後の口径値を入力します。 |

|

レデューサの挿入 |

レデューサを挿入する場合は、[する]にチェックを付けます。 口径変更により、継手と直管との接続部分の口径が不一致となる場合は、レデューサを挿入して口径の異なる部分を接続できます。

|

|

挿入位置 接続点からの距離 |

接続点から挿入位置までの距離を入力します。 [レデューサの挿入]で[する]のチェックが付いている場合に入力できます。 |

|

異径→同径の部材変更 |

異径から同径へ変更する場合に、挿入していたレデューサの対応を選択します。 |

枝管があるメインルートの場合は、[口径変更]ダイアログが表示され、対象の配管がハイライト表示されます。

[付属1口径]は変更せずに、[OK]ボタンをクリックします。

枝管の本数分、同じ操作を繰り返します。

メインルートの口径が変更されます。

右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

コマンドを実行して口径を変更する場合コマンドを実行して口径を変更する場合

[配管口径変更]コマンドを使用する場合は、直管ごとに口径を変更します。系統を選択して変更する場合は、[プロパティ]またはミニツールバーから変更します。詳しくは、以下を参照してください。

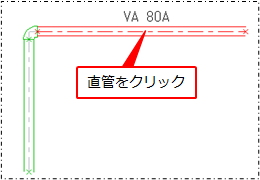

ここでは、例として選択した「80」の直管を「65」に変更します。

[配管口径変更]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

|

コマンドの実行方法 |

[衛生]タブ>[配管口径変更] [空調]タブ>[配管口径変更] |

口径を変更する配管を選択します。

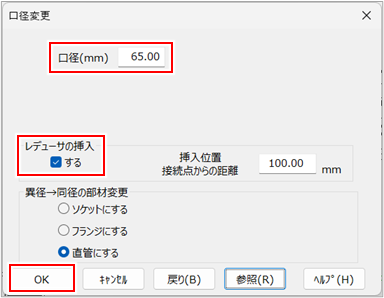

[口径変更]ダイアログが表示されます。

[口径]に変更後の口径値を入力して、[レデューサの挿入]で[する]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

口径 |

変更する口径値を入力します。 継手を選択した場合は[入口口径][出口口径][付属1口径](付属点のある部材の場合)が表示されます。 |

|

レデューサの挿入 |

レデューサを挿入する場合は、[する]にチェックを付けます。 口径変更により、継手と直管との接続部分の口径が不一致となる場合は、レデューサを挿入して口径の異なる部分を接続できます。

|

|

挿入位置 接続点からの距離 |

接続点から挿入位置までの距離を入力します。 [レデューサの挿入]で[する]のチェックが付いている場合に入力できます。 |

|

異径→同径の部材変更 |

異径から同径へ変更する場合に、挿入していたレデューサの対応を選択します。 |

|

[参照]ボタン |

図面上の配管の口径値を読み取る場合にクリックします。図面上の配管をクリックすると、読み取った口径値が[口径変更]ダイアログの[口径]に反映されます。 |

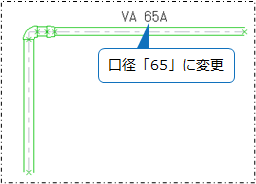

選択した直管の口径が指定した大きさに変更されます。

配管の高さを変更する

配管を選択し、[プロパティ]またはミニツールバーから高さを変更できます。

選択した直管の高さを変更する

コマンドキャンセルの状態で、高さを変更する直管を選択します。

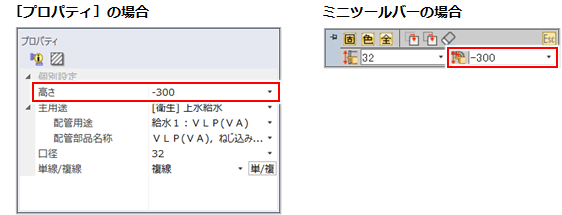

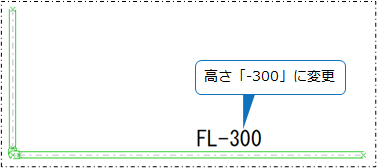

例:高さ「-500」の配管を「-300」に変更する場合

[プロパティ]とミニツールバーが表示されます。

[プロパティ]またはミニツールバーに高さを入力します。

[高さ変更]ダイアログが表示されます。

[変更後高さ]を確認し、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

高さ変更量 |

現在の高さからの変更値を入力する場合に選択し、変更値を入力します。 |

|

変更後高さ |

変更後の高さを入力する場合に選択し、高さを入力します。[高さ基準]からの高さの位置を設定します。 |

|

高さ基準 |

基準となる高さの位置を選択します。[変更後の高さ]を入力した場合に設定できます。

|

直管の高さが変更されます。

右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

メインルートの配管の高さを変更する

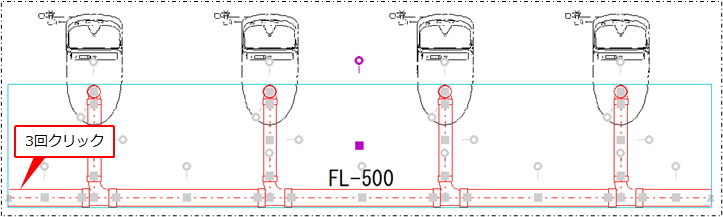

コマンドキャンセルの状態で、メインルートを3回クリックします。

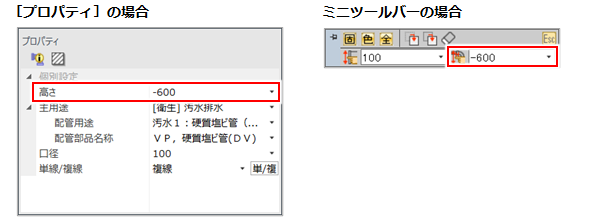

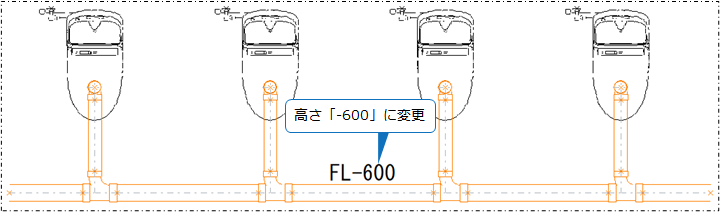

例:高さ「-500」のメインルートを「-600」に変更する場合

この例では、エラーが発生しないように枝管の直管部分まで選択するため、メインルートを3回クリックします。

つながっている配管のメインルートを選択するには、配管を2回クリックします。つながっているすべての配管ルートを選択するには、配管を3回クリックします。

[プロパティ]とミニツールバーが表示されます。

|

指示した系統内に排水金物が接続されている場合は変更できません。排水金物を選択から除外して変更してください。 |

[プロパティ]またはミニツールバーにメインルートの高さを入力します。

[高さ変更]ダイアログが表示されます。

[変更後高さ]を確認し、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

高さ変更量 |

現在の高さからの変更値を入力する場合に選択し、変更値を入力します。 |

|

変更後高さ |

変更後の高さを入力する場合に選択し、高さを入力します。[高さ基準]からの高さの位置を設定します。 |

|

高さ基準 |

基準となる高さの位置を選択します。[変更後の高さ]を入力した場合に設定できます。

|

メインルートの高さが変更されます。

右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

コマンドを実行して高さを変更する場合コマンドを実行して高さを変更する場合

[配管高さ変更]コマンドを使用する場合は、直管ごとに高さを変更します。系統を選択して変更する場合は、[プロパティ]またはミニツールバーから変更します。詳しくは、以下を参照してください。

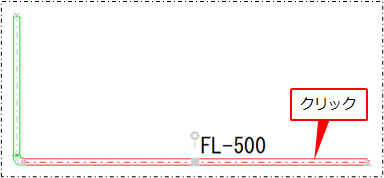

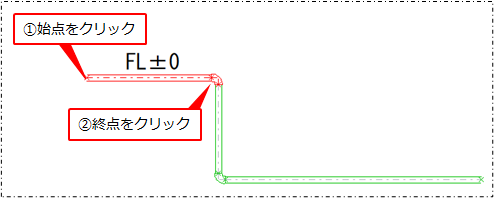

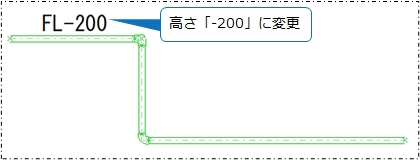

ここでは、例として選択した高さ「0」の直管を「-200」に変更します。

[配管高さ変更]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

|

コマンドの実行方法 |

[衛生]タブ>[配管口径変更]プルダウンメニュー>[配管高さ変更] [空調]タブ>[配管口径変更]プルダウンメニュー>[配管高さ変更] |

[コマンドプロパティ]が表示されます。

高さを変更する直管の始点・終点を選択します。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

[高さ変更]ダイアログが表示されます。

[変更後高さ]を選択して、変更後の高さを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

高さ変更量 |

現在の高さからの変更値を入力する場合に選択し、変更値を入力します。 |

|

変更後高さ |

変更後の高さを入力する場合に選択し、高さを入力します。[高さ基準]からの高さの位置を設定します。 |

|

高さ基準 |

基準となる高さの位置を選択します。[変更後の高さ]で変更後の高さを入力した場合に設定できます。

|

選択した直管が変更されます。

|

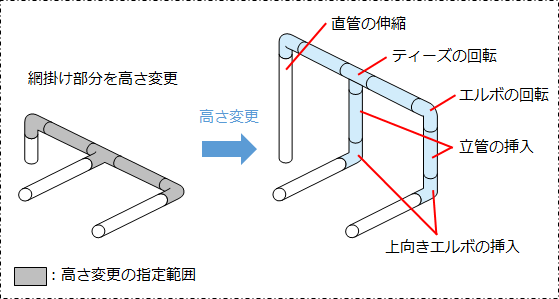

配管を部分的に高さ変更した場合は、自動的に部材の追加挿入・回転・伸縮などが行われ、前後の配管との接続を保持します。

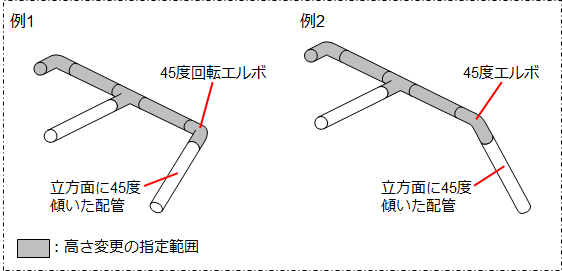

以下の例のように、立方向に45°傾いた配管がある場合は、高さを変更できません。

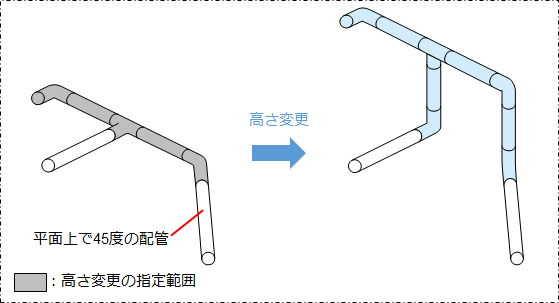

ただし、45°傾いた配管が平面上にある場合は、高さ変更ができます。

|

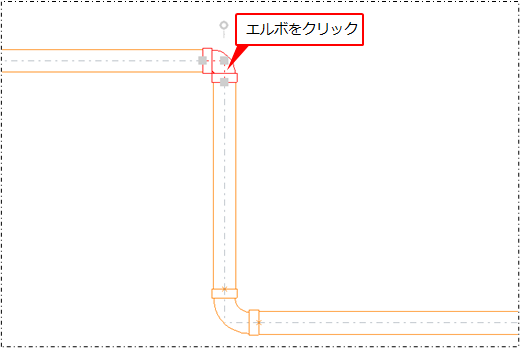

継手種類を変更する

配置済みの継手の種類を変更します。

継手をエルボからティーズに切り替える場合は、以下を参照してください。

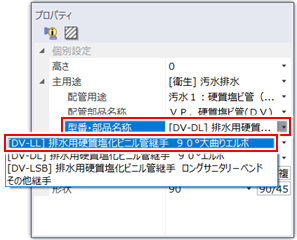

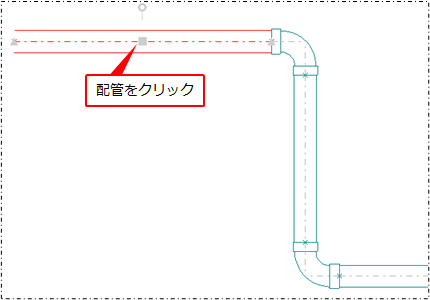

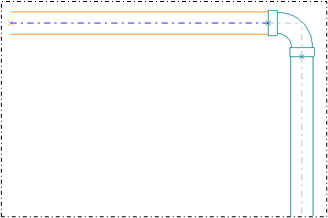

コマンドキャンセルの状態で、種類を変更する継手を選択します。

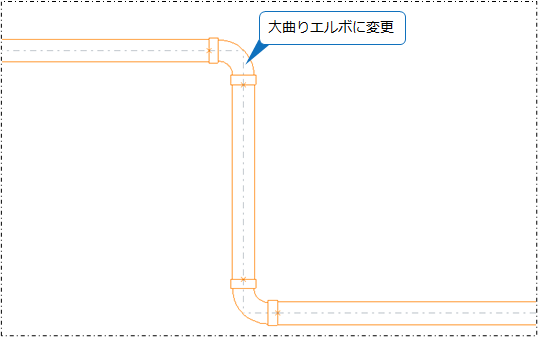

例:「90°エルボ」から「90°大曲りエルボ」に変更する場合

変更するエルボをクリックします。

[プロパティ]が表示されます。

[型番・部品名称]から継手部品を選択します。

[型番・部品名称]に変更する継手部品が表示されない場合は、[その他継手]を選択し、プルダウンメニューに表示された継手部品を選択します。

ここでは「90°大曲りエルボ」を選択します。

継手部品が変更されます。

ハッチング・塗りつぶし・保温表示を変更する

コマンドキャンセルの状態で、ハッチング・塗りつぶし・保温表示を変更する配管を選択します。

[プロパティ]が表示されます。

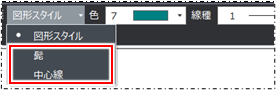

共通項目ツールバーの[図形スタイル]で[色]から配管の色を選択します。

配管の色が変更されます。

配管の中心線を変更する場合は[図形スタイル]プルダウンメニューから[中心線]を、単線の髭の色を変更する場合は[図形スタイル]プルダウンメニューから[髭]を選択します。

![]() (ハッチング・塗りつぶし・保温)をクリックします。

(ハッチング・塗りつぶし・保温)をクリックします。

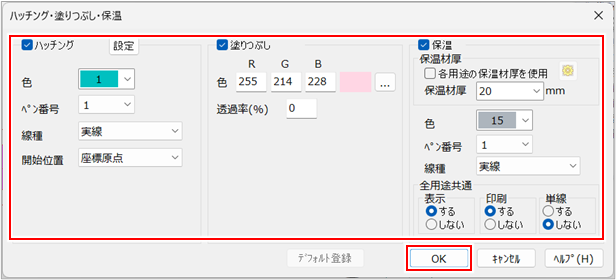

[ハッチング・塗りつぶし・保温]ダイアログが表示されます。

ハッチング・塗りつぶし・保温表示を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

[ハッチング・塗りつぶし・保温]ダイアログの設定内容について、詳しくは以下を参照してください。

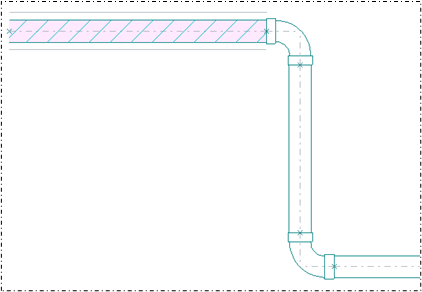

ハッチング・塗りつぶし・保温表示が変更されます。

右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。