座標アシスト機能を使用する

作図や移動などのコマンド実行中、目標となる位置を指定しやすくするアシスト機能が用意されています。

座標アシストを使用する

コマンド実行中に交点や端点などを正確に指示するための機能です。作図コマンド実行中に図形、機器、部品上にカーソルを近づけたときに「交点」「端点」などの文字を表示させることや、右クリックメニューから直接[交点][端点]などを指示することもできます。

座標アシストの種類

| 座標アシスト | 説明 |

|

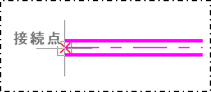

接続点

|

配管やダクト、機器や部品など接続点情報を持つ図形上で、接続点付近にカーソルを移動すると、カーソル上に「接続点」と表示されます。接続方向によって「接続点」「接続点上」「接続点下」と表示が変わります。クリックすると、接続点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[接続点] |

|

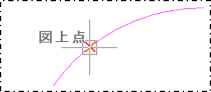

図上点

|

図形上にカーソルを移動すると、「図上点」と表示されます。クリックすると、図形上を指示できます。 ショートカットメニュー:[図上] |

|

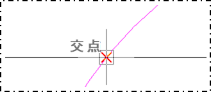

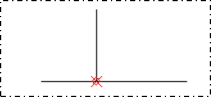

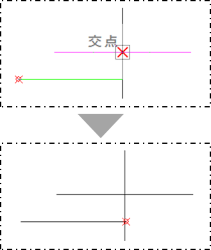

交点

|

2つの図形が交わる点や接する点にカーソルを近づけると、「交点」と表示されます。クリックすると、交点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[交点] |

|

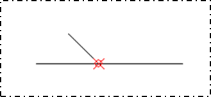

端点

|

図形上の端部にカーソルを端点に近づけると、「端点」と表示されます。クリックすると、端点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[端点] |

|

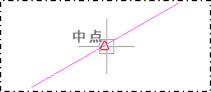

中点

|

対象の図形の端点から端点までの中点にカーソルを近づけると、「中点」と表示されます。クリックすると、中点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[中点] |

|

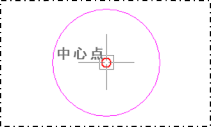

中心点

|

円・円弧・楕円・楕円弧の中心点にカーソルを近づけると、「中心点」と表示されます。クリックすると、中心点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[中心点] |

|

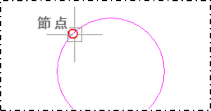

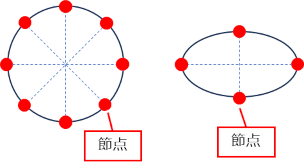

節点

|

円・円弧の中心を基点にした水平・垂直・45°方向の円周上と、楕円・楕円弧の中心を基点とした水平・垂直方向の円周上(ただし、楕円・楕円弧の節点は楕円の角度に準じます)にカーソルを近づけると、「節点」と表示されます。クリックすると、節点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[節点]

|

|

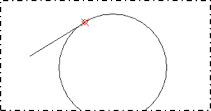

接線

|

直前点から円・円弧・楕円・楕円弧・曲線(スプライン・ベジェ)上で右クリックし、ショートカットメニューの[接線]をクリックすると、接点を正確に指示できます。座標アシスト表示はなく、ショートカットメニューでの指示になります。 ショートカットメニュー:[接線] 接線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

垂線

|

直前点から、図形上で右クリックし、ショートカットメニューの[垂線]をクリックすると、垂線を正確に指示できます。座標アシスト表示はなく、ショートカットメニューでの指示になります。 ショートカットメニュー:[垂線] 垂線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

45度線

|

直前点から、指定した図形上で右クリックし、ショートカットメニューから[45度線]をクリックすると、45度線または垂線を正確に指示できます。座標アシスト表示はなく、ショートカットメニューでの指示になります。 ショートカットメニュー:[45度線] 45度線の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

絶対

|

図形上で右クリックし、ショートカットメニューの[絶対]をクリックすると、アシスト表示を無視して、図形の仮表示どおりに指示できます。座標アシスト表示はなく、ショートカットメニューでの指示になります。 ショートカットメニュー:[絶対] 絶対(点)の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

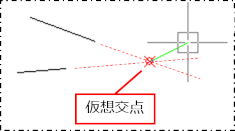

仮想交点

|

対象となる2つの図形の一方で右クリックしてショートカットメニューの[仮想交点]をクリックし、もう一方の図形をクリックすると、2つの図形の延長上にある仮想の交点が選択されます。座標アシスト表示はなく、ショートカットメニューでの指示になります。 ショートカットメニュー:[仮想交点] 仮想交点の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

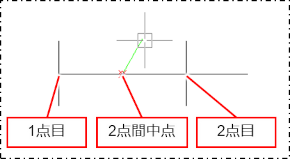

2点間中点

|

図形上で右クリックしてショートカットメニューの[2点間中点]をクリックし、2つの点をクリックすると、2点間の中点が選択されます。座標アシスト表示はなく、ショートカットメニューでの指示になります。 ショートカットメニュー:[2点間中点] 2点間中点の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。 |

|

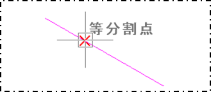

等分割点

|

線分を等分する点にカーソルを近づけると、「等分割点」と表示されます。クリックすると、等分割点を正確に指示できます。 ショートカットメニュー:[等分割点] ショートカットメニューの場合は、右クリックした位置に最も近い等分割点が指示されます。 何等分の位置で座標アシストを表示するかは、[システム設定]の[座標指示]の[分割数]で設定します。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

仮補助線(延長線、延長垂直線、水平線、垂直線、平行仮補助線) |

端点、接続点、交点、中心点、中点にカーソルを近づけると、仮補助線が表示されます。仮補助線にカーソルを移動すると、仮補助線上に「延長線」「延長垂直線」「水平線」「垂直線」などの座標アシストが表示されます。詳しくは、以下を参照してください。 |

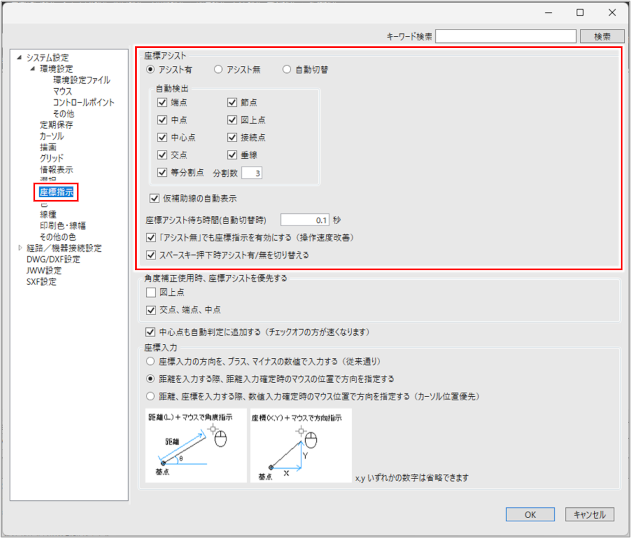

座標アシストの設定を確認・変更する

座標アシストの動作を設定します。

[設定]タブの[環境設定]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[設定]ダイアログが表示されます。

[システム設定]の[座標指示]をクリックし、動作を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

座標アシスト |

座標アシストの表示の有無について設定します。

|

|

自動検出 |

自動検出して座標アシストを表示するポイントにチェックを付けます。 [等分割点]にチェックを付けた場合は、[分割数]で、何等分の分割点を検出するかを3から10の範囲で設定できます。 |

|

仮補助線の自動表示 |

仮補助線を表示する場合は、チェックを付けます。 |

|

座標アシスト待ち時間(自動切替時) |

[座標アシスト]で[自動切替]を選択した場合に、座標アシストを表示するまでの時間を入力します。 |

|

「アシスト無」でも座標指示を有効にする(操作速度改善) |

[アシスト無]で座標アシスト表示はなしのまま、端点、中点、交点などを指示できます。 |

|

スペースキー押下時アシスト有/無を切り替える |

[スペース]キーを押すたびに、[アシスト有]と[アシスト無]が切り替わります。 |

[OK]ボタンをクリックします。

座標アシスト機能が設定されます。

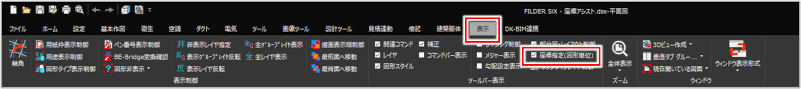

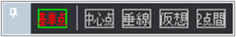

[座標指定(図形単位)]ツールバーから指定する

座標アシスト表示と類似の機能として、[座標指定(図形単位)]ツールバーを使用した指示方法があります。コマンド実行中に[座標指定(図形単位)]ツールバーのボタンをクリックすると、基準点を指示したり、図形の中心点、垂線、仮想交点、2点間中心を指示したりして図形を作図できます。

[座標指定(図形単位)]ツールバーを表示する[座標指定(図形単位)]ツールバーを表示する

[表示]タブの[座標指示(図形単位)]にチェックを付けます。

[座標指定(図形単位)]ツールバーが表示されます。

| 項目 | 説明 |

|

[基準点]ボタン |

基準点を移動したうえで、基準点からの水平、垂直、角度の補助線を確認しながら図形を作図します。 |

|

[中心点]ボタン |

円・円弧・楕円・楕円弧の中心点を選択して図形を作図します。 |

|

[垂線]ボタン |

図形への垂線を作図します。 |

|

[仮想]ボタン |

2つの線の仮想交点を選択して図形を作図します。 |

|

[2点間]ボタン |

2点間の中点を選択して図形を作図します。 |

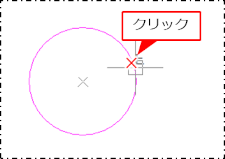

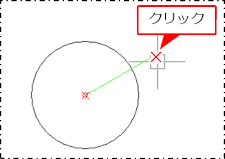

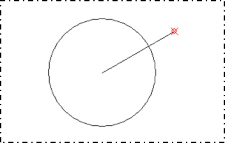

[座標指定(図形単位)]ツールバーを使用する[座標指定(図形単位)]ツールバーを使用する

[座標指定(図形単位)]ツールバーの使用例として、円の中心点から線を作図します。

[基本作図]タブの[線]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[座標指定(図形単位)]ツールバーの[中心点]ボタンをクリックします。

中心点を選択する円をクリックします。

円の中心点が、線の始点として選択されます。

線の終点をクリックします。

円の中心点を始点とした線が作図されます。

距離や角度を補正する

共通項目ツールバーの[距離]や[角度]などを使用し、図形を正確に作図できるよう距離や角度を補正します。

距離を補正する

距離補正を有効にすると、図形の作図などで線分の長さなどが指定の値を単位に補正されます。例えば補正の単位が「100」の場合、作図できる線分の長さは100、200、300…というように、100ごとの値になります。

共通項目ツールバーで[距離]が![]() (OFF)の場合は、クリックして

(OFF)の場合は、クリックして![]() (ON)にします。

(ON)にします。

距離補正が有効になります。

補正の単位を入力します。

以降、図形の作図時など、距離が指定の値に補正されます。

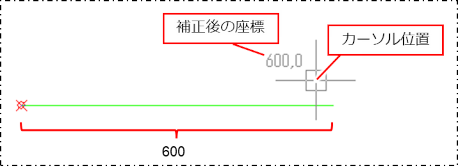

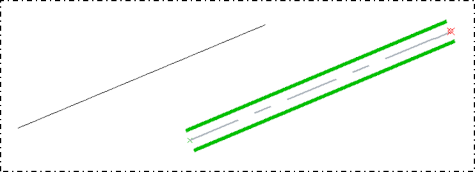

下図は、補正値「100」の場合の線の作図の様子です。カーソルの近くに、補正後の座標が表示されます。カーソル位置のX座標は600より小さいですが、クリックすると座標は「600,0」に補正されます。

|

距離補正は、グリッド補正とは併用できません。グリッドについて、詳しくは以下を参照してください。 |

角度を補正する

角度補正を有効にすると、図形の作図などで線分の角度が指定の値に補正されます。

共通項目ツールバーで[角度]が![]() (OFF)の場合は、クリックして

(OFF)の場合は、クリックして![]() (ON)にします。

(ON)にします。

角度補正が有効になります。

補正角度を入力します。

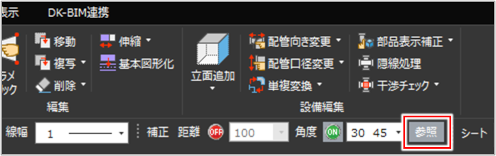

補正角度は、1つまたは2つを入力できます。2つの場合は、「30 45」のように数値の間を半角スペースで区切ります。

以降、図形の作図時など、角度が指定の値に補正されます。

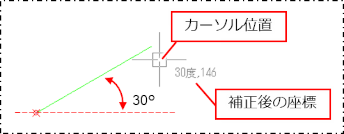

下図は、補正角度「30 45」の場合の線の作図の様子です。カーソルの近くに、補正後の角度が表示されます。クリックすると、角度は「30度,XX」に補正されます。

|

角度を参照する

共通項目ツールバーの[角度]と[参照]ボタンにより、図面上の図形の角度(斜めの線など)を参照し、座標軸自体に傾斜を付けて作図できます。

ここでは例として、既存の線分の角度に合わせて衛生配管を作図します。

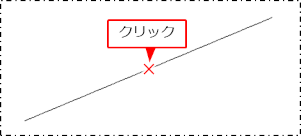

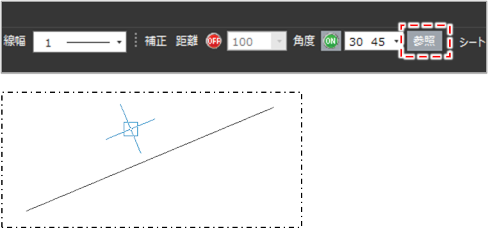

共通項目ツールバーの[角度]の[参照]ボタンをクリックします。

角度を参照する線分をクリックします。

角度を参照すると、[参照]ボタンの背景色が変わり、カーソルの傾きが参照した線分の角度に変わります。

[衛生]タブの[衛生配管]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

衛生配管を配置します。

座標軸自体に傾斜が付いているので、参照した線分と平行に作図できます。

角度参照を終了する場合は、[参照]ボタンを2回クリックします。

[参照]ボタンの背景色とマウスカーソルの傾きが元に戻ります。

|

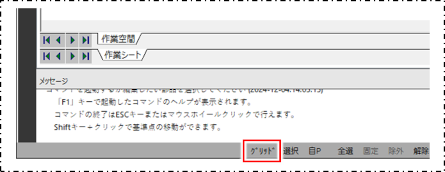

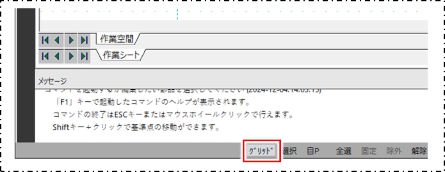

グリッドで補正する

グリッドは、図面上に格子状に点を表示したもので、作図するときに作図位置をそろえる目安として使用します。

グリッドは画面上に表示されるだけで、印刷されません。また、グリッドは図面ごとに設定できます。

グリッドを有効にするには、選択制御ツールバーの[グリッド]をクリックします。

図面にグリッドが表示されます。

グリッド表示時は、図面上でクリックした位置から一番近いグリッドの点に位置が補正されます。

グリッドを無効にするには、再度、選択制御ツールバーの[グリッド]をクリックします。

グリッドを設定する

[設定]タブの[環境設定]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[設定]ダイアログが表示されます。

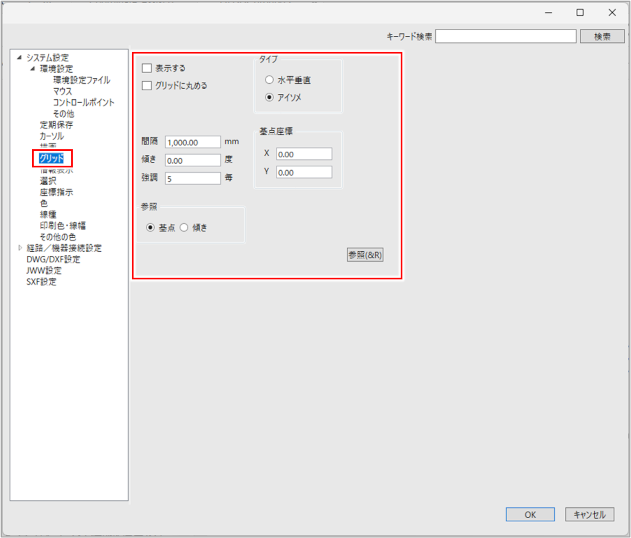

[システム設定]の[グリッド]をクリックし、項目を設定します。

設定項目について、詳しくは以下を参照してください。

[OK]ボタンをクリックします。

グリッドの設定が反映されます。