開口部を作図する

建築躯体に開口、扉、引き戸などの開口部を作図します。

扉を作図する

建築躯体に以下の扉を作図します。

- 片開き扉

- 親子扉

- 片自由扉

- 親子自由扉

- 回転扉

片開き扉を作図する

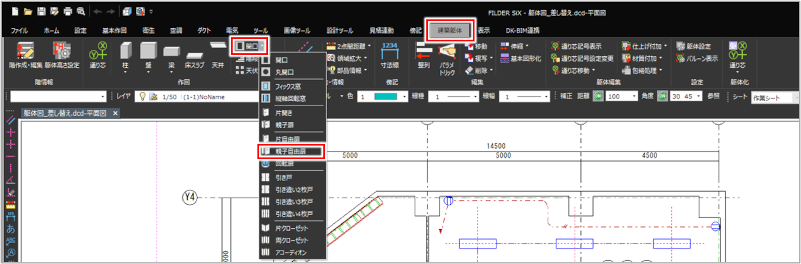

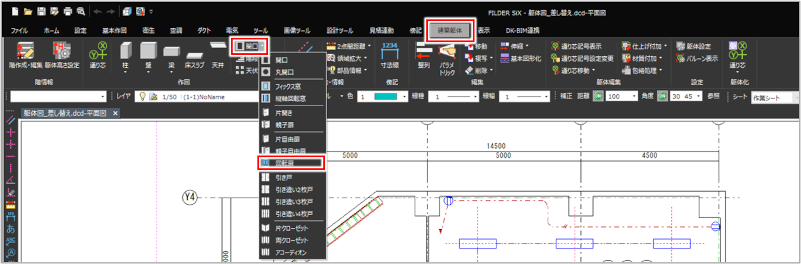

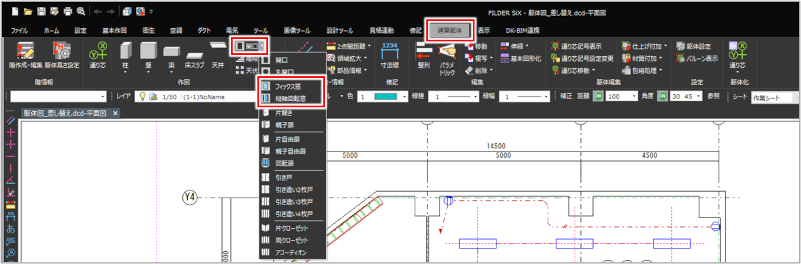

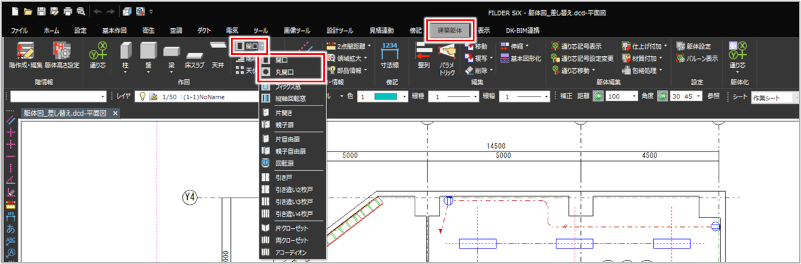

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[片開き]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

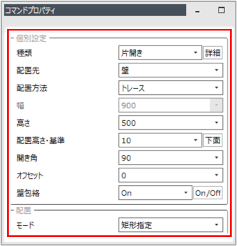

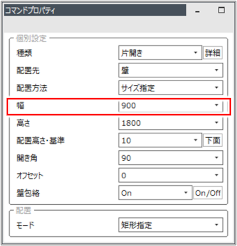

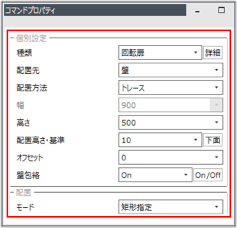

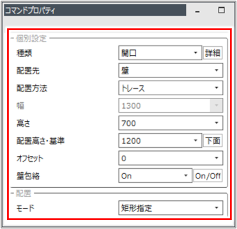

[コマンドプロパティ]が表示されます。

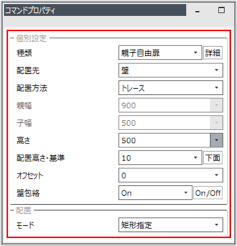

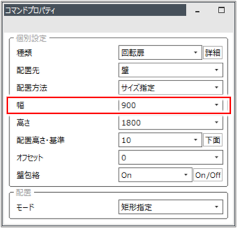

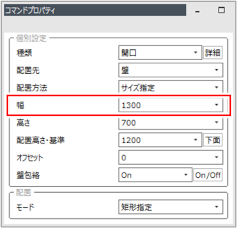

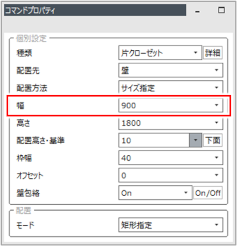

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

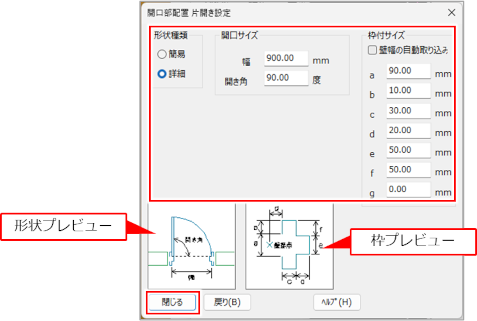

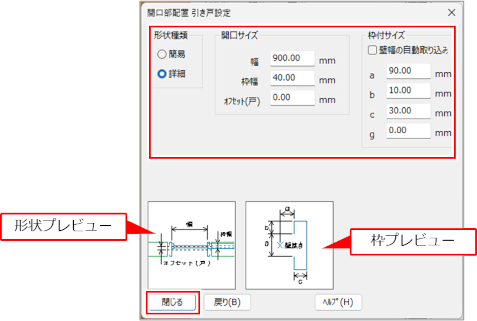

作図する扉の種類を選択します。 ここでは[片開き]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 片開き設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

片開き扉の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

片開き扉の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、片開き扉の幅を入力します。 |

|

高さ |

片開き扉の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

片開き扉の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

開き角 |

片開き扉の開き角度を入力します。 |

|

オフセット |

片開き扉をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

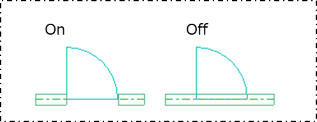

配置した片開き扉の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

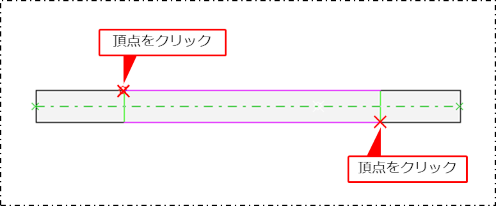

片開き扉の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

片開き扉を作図します。

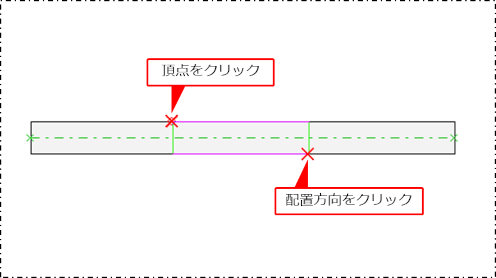

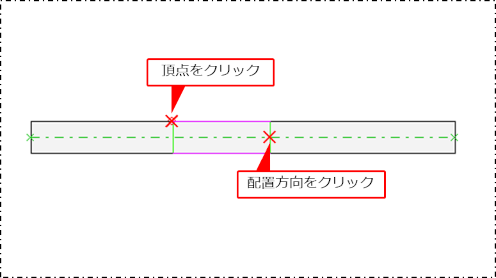

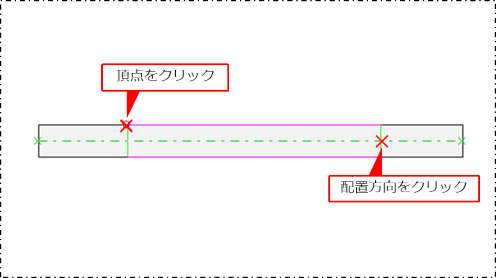

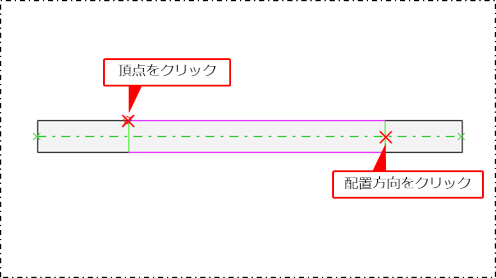

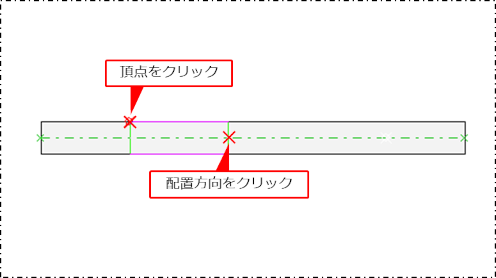

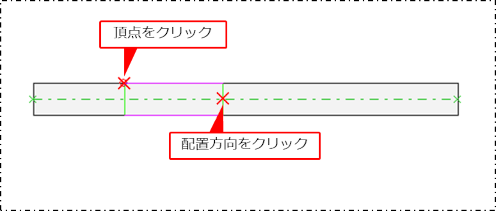

片開き扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 片開き扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

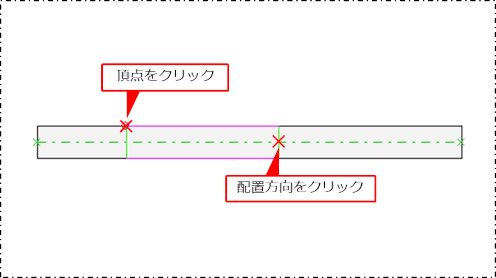

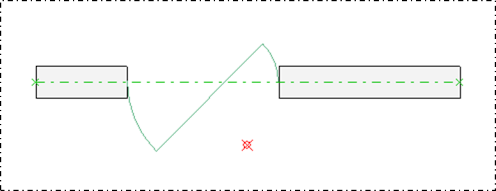

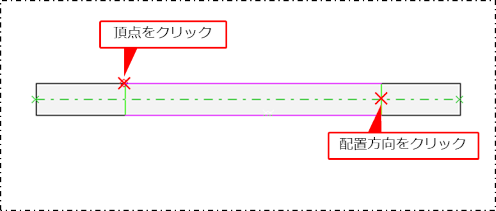

片開き扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

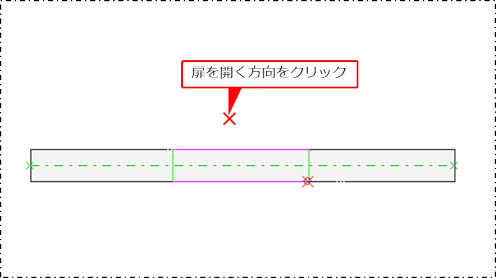

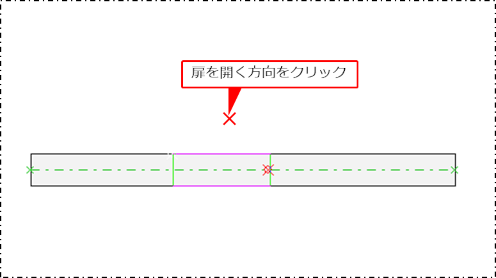

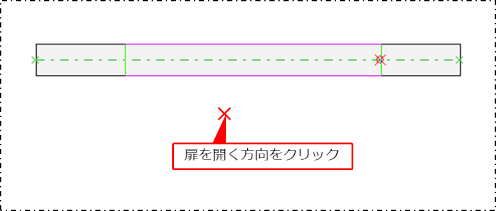

扉が開く方向をクリックします。

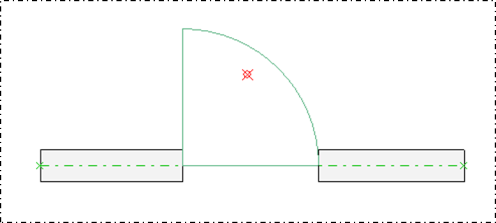

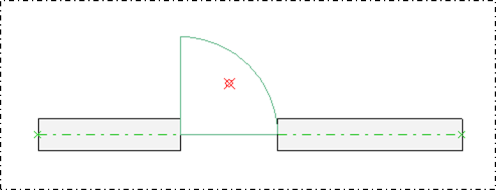

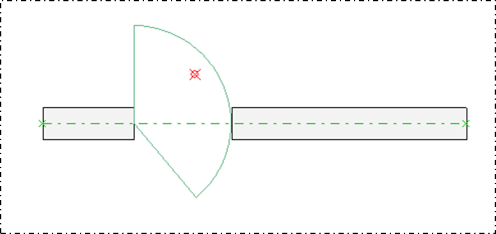

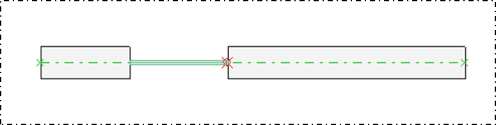

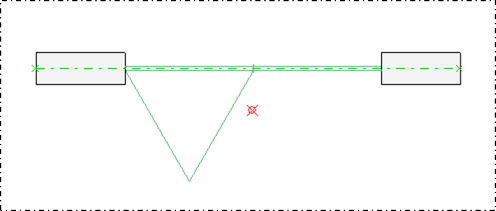

片開き扉が作図されます。

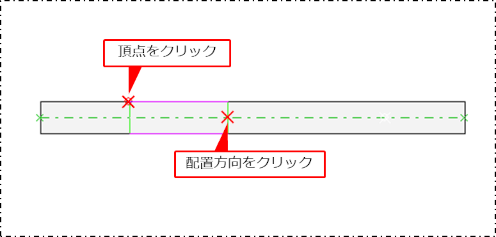

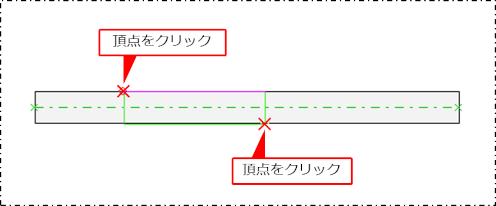

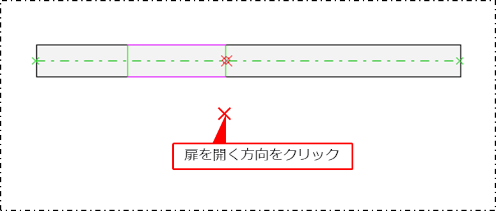

片開き扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 片開き扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

片開き扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉を開く方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、片開き扉が作図されます。

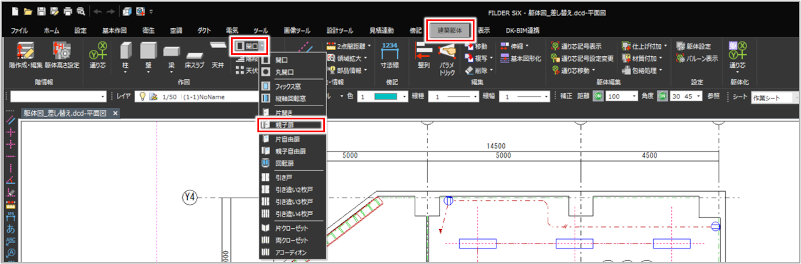

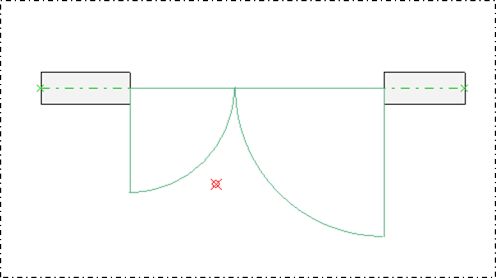

親子扉を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[親子扉]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

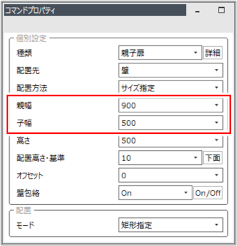

[コマンドプロパティ]が表示されます。

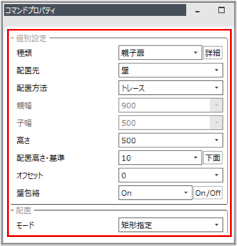

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

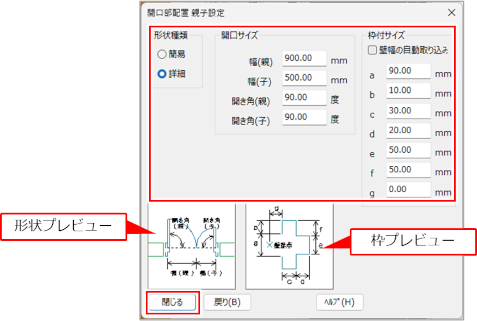

作図する扉の種類を選択します。 ここでは[親子扉]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 親子設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

親子扉の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

親子扉の配置方法を選択します。

|

|

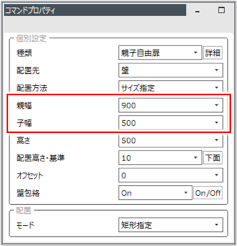

親幅 子幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、親子扉の親側と子側の開口部の幅を入力します。 |

|

高さ |

親子扉の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

親子扉の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

オフセット |

親子扉をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置した親子扉の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

親子扉の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

親子扉を作図します。

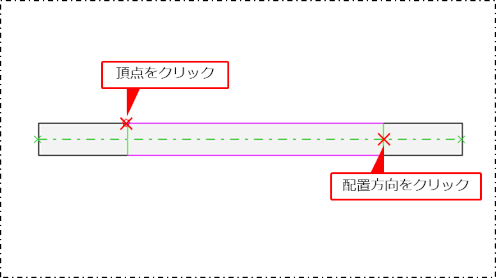

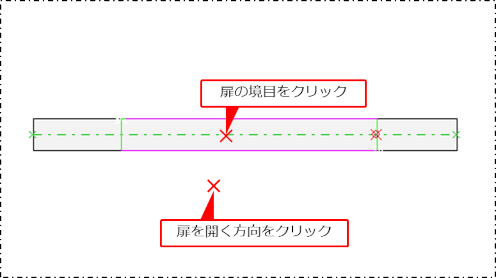

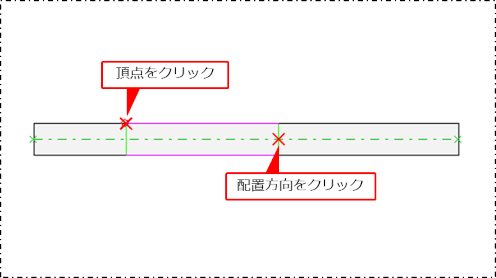

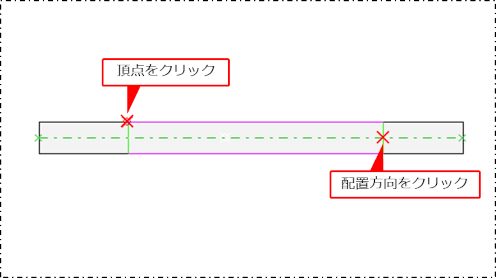

親子扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 親子扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

親子扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

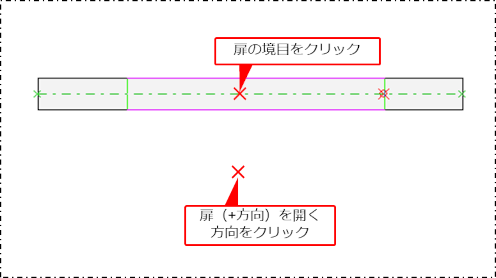

親子扉の扉(親)と扉(子)の境目をクリックしてから、扉が開く方向をクリックします。

親子扉が作図されます。

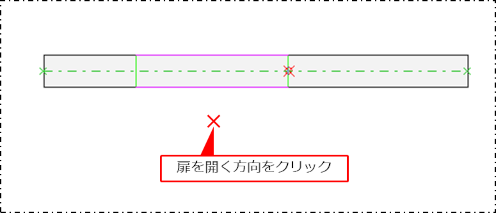

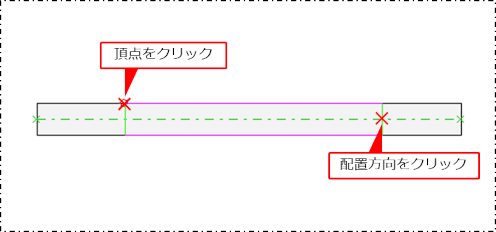

親子扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 親子扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[親幅][子幅]を設定します。

親子扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉を開く方向をクリックします。

[親幅][子幅]の設定に従って、親子扉が作図されます。

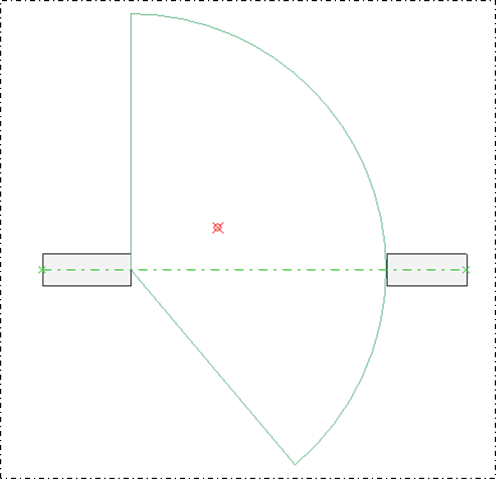

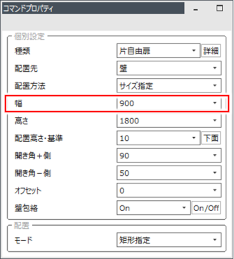

片自由扉を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[片自由扉]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

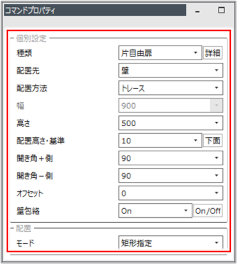

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

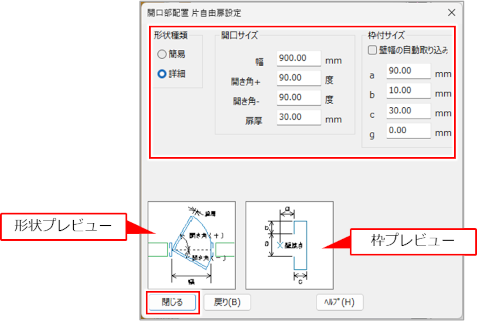

作図する扉の種類を選択します。 ここでは[片自由扉]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 片自由扉設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

片自由扉の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

片自由扉の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、片自由扉の開口部の幅を入力します。 |

|

高さ |

片自由扉の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

片自由扉の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

開き角+側 開き角-側 |

扉の+(プラス)方向、-(マイナス)方向への開き角度を入力します。 |

|

オフセット |

片自由扉をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置した片自由扉の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

片自由扉の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

片自由扉を作図します。

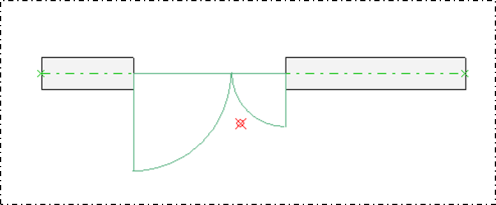

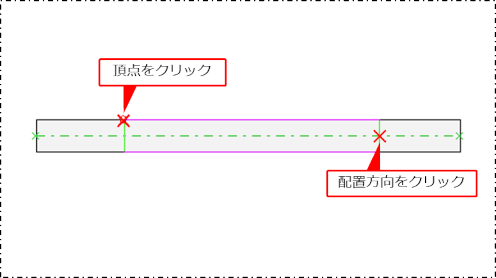

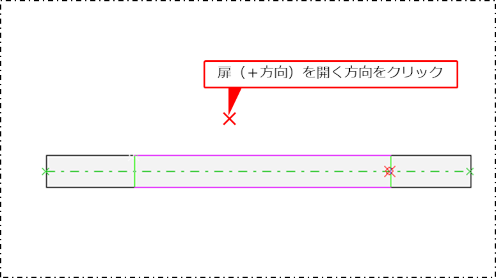

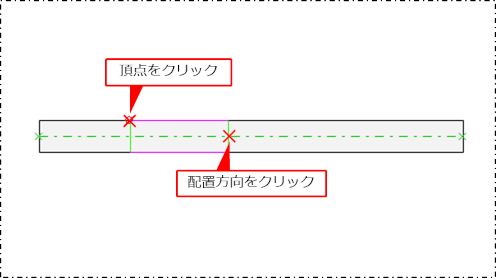

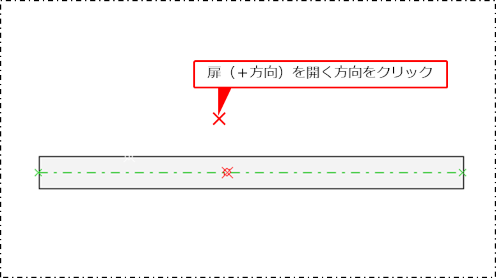

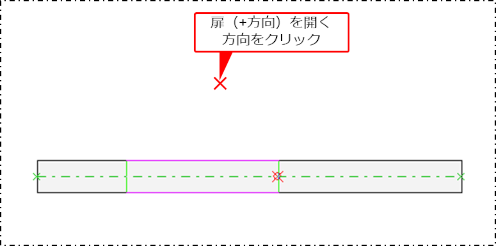

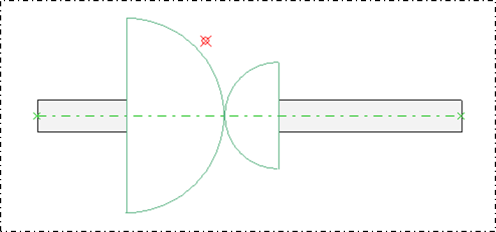

片自由扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 片自由扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

片自由扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉(+方向)を開く方向をクリックします。

片自由扉が作図されます。

片自由扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 片自由扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

片自由扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉(+方向)を開く方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、片自由扉が作図されます。

親子自由扉を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[親子自由扉]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

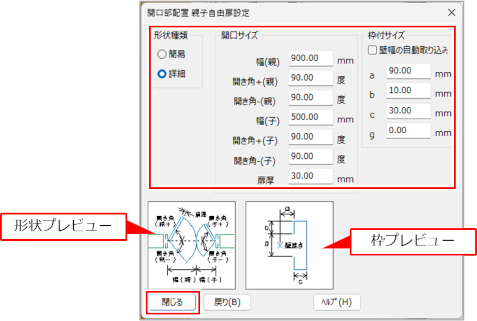

作図する扉の種類を選択します。 ここでは[親子自由扉]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 親子自由扉設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

親子自由扉の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

親子自由扉の配置方法を選択します。

|

|

親幅 子幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、親子自由扉の親側と子側の開口部の幅を入力します。 |

|

高さ |

親子自由扉の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

親子自由扉の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

オフセット |

親子自由扉をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

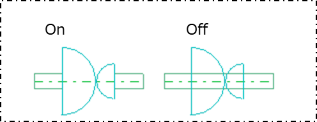

配置した親子自由扉の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

親子自由扉の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

親子自由扉を作図します。

親子自由扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 親子自由扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

親子自由扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

親子自由扉の扉(親)と扉(子)の境目をクリックしてから、扉(+方向)を開く方向をクリックします。

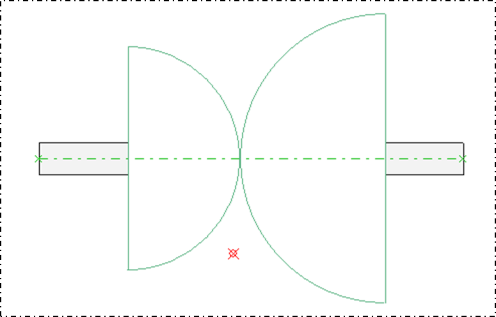

親子自由扉が作図されます。

親子自由扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 親子自由扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[親幅][子幅]を設定します。

親子自由扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉を開く方向をクリックします。

[親幅]と[子幅]の設定に従って、親子自由扉が作図されます。

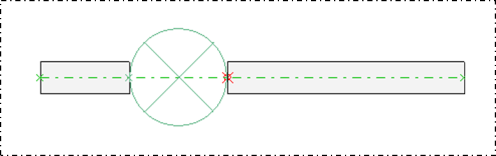

回転扉を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[回転扉]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

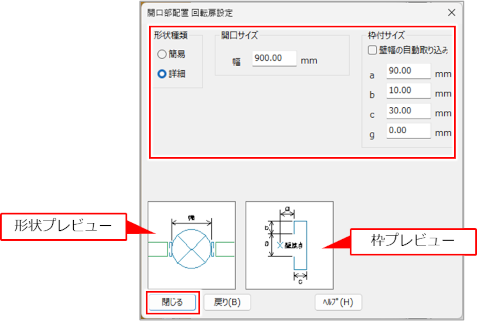

作図する扉の種類を選択します。 ここでは[回転扉]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 回転扉設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

回転扉の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

回転扉の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、回転扉の開口部の幅を入力します。 |

|

高さ |

回転扉の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

回転扉の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

オフセット |

回転扉をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

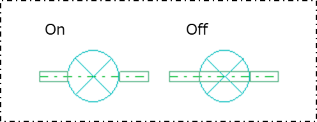

配置した回転扉の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

回転扉の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

回転扉を作図します。

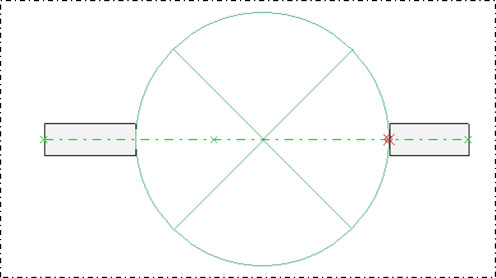

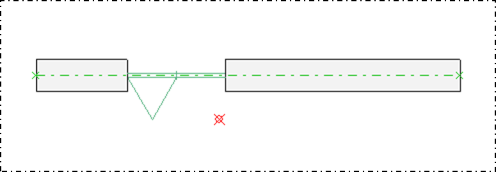

回転扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 回転扉を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

回転扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

回転扉が作図されます。

回転扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 回転扉を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

回転扉を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、回転扉が作図されます。

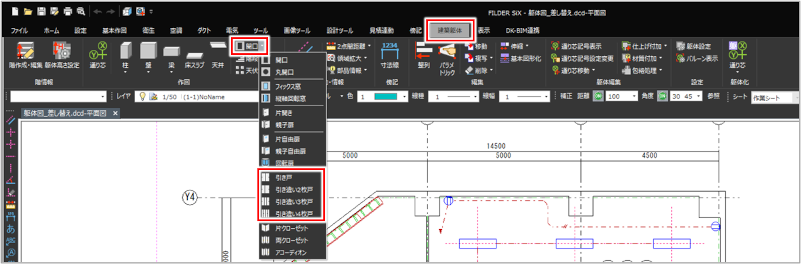

引き戸・引き違い戸を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから、以下のいずれかのコマンドをクリックして実行します。

- [引き戸]コマンド(

)

) - [引き違い2枚戸]コマンド(

)

) - [引き違い3枚戸]コマンド(

)

) - [引き違い4枚戸]コマンド(

)

)

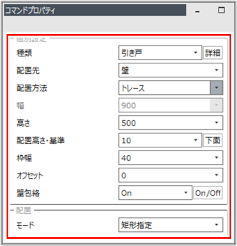

[コマンドプロパティ]が表示されます。

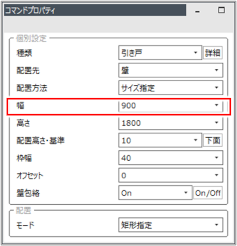

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

作図する引き戸の種類を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、選択した扉の種類に応じて、開口部配置の設定ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

引き戸・引き違い戸の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

引き戸・引き違い戸の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、引き戸・引き違い戸の幅を入力します。 |

|

高さ |

引き戸・引き違い戸の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

引き戸・引き違い戸の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

枠幅 |

引き戸・引き違い戸の枠幅を入力します。 |

|

オフセット |

引き戸・引き違い戸をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置した引き戸・引き違い戸の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

引き戸・引き違い戸の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

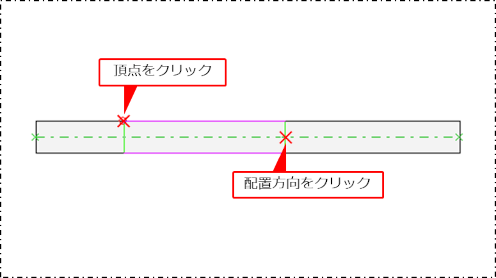

引き戸・引き違い戸を作図します。

ここでは、例として引き戸を作図します。

引き違い戸も同様の手順で作図できます。

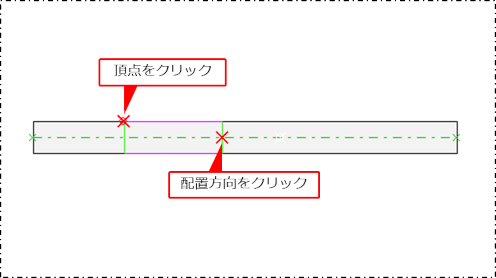

引き戸を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 引き戸を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

引き戸を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

引き戸が作図されます。

引き戸を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 引き戸を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

引き戸を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、引き戸が作図されます。

窓を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[フィックス窓]コマンド(![]() )または[縦軸回転窓]コマンド(

)または[縦軸回転窓]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

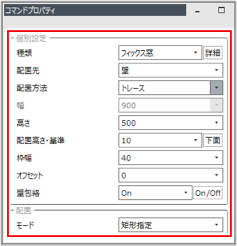

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

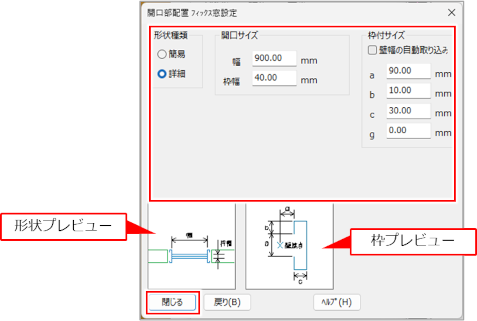

作図する窓の種類を選択します。 ここでは[フィックス窓]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 フィックス窓設定]が表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

フィックス窓の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

フィックス窓の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、フィックス窓の幅を入力します。 |

|

高さ |

フィックス窓の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

フィックス窓の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

枠幅 |

フィックス窓の枠幅を入力します。 |

|

オフセット |

フィックス窓をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置したフィックス窓の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

フィックス窓の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

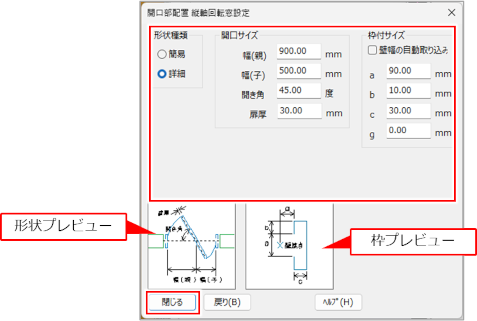

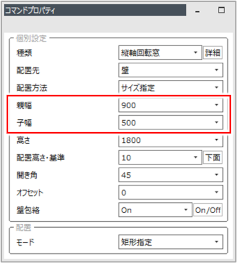

作図する窓の種類を選択します。 ここでは[縦軸回転窓]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 縦軸回転窓設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

縦軸回転窓の配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

縦軸回転窓の配置方法を選択します。

|

|

親幅 子幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、縦軸回転窓の親側と子側の開口部の幅を入力します。 |

|

高さ |

縦軸回転窓の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

縦軸回転窓の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

開き角 |

縦軸回転窓の開き角度を入力します。 |

|

オフセット |

縦軸回転窓をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置した縦軸回転窓の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

縦軸回転窓の作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

フィックス窓または縦軸回転窓を作図します。

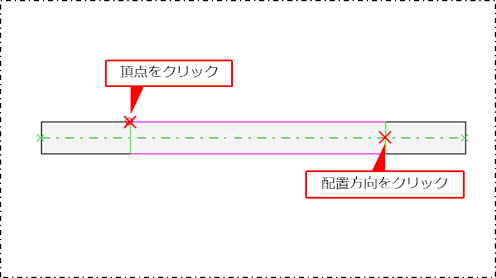

フィックス窓を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)フィックス窓を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

フィックス窓を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

フィックス窓が作図されます。

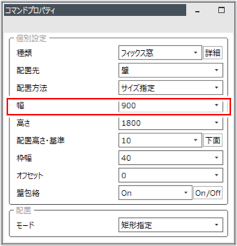

フィックス窓を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) フィックス窓を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

フィックス窓を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、フィックス窓が作図されます。

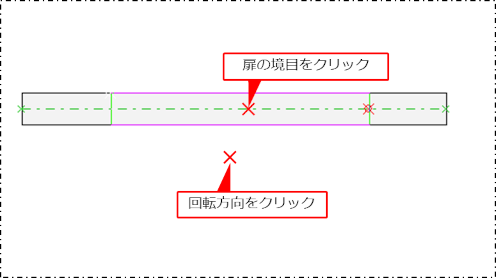

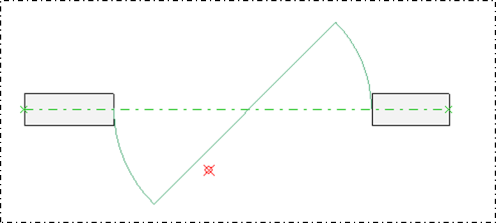

縦軸回転窓を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 縦軸回転窓を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

縦軸回転窓を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

縦軸回転窓の扉(親)と扉(子)の境目をクリックしてから、回転方向をクリックします。

縦軸回転窓が作図されます。

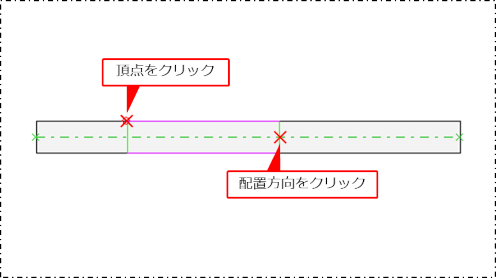

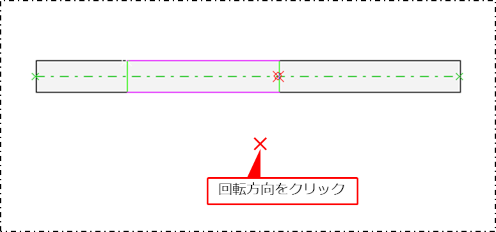

縦軸回転窓を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 縦軸回転窓を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[親幅][子幅]を設定します。

縦軸回転窓を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

回転方向をクリックします。

[親幅]と[子幅]の設定に従って、縦軸回転窓が作図されます。

開口・丸開口を作図する

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから[開口]コマンド(![]() )または[丸開口]コマンド(

)または[丸開口]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

[コマンドプロパティ]が表示されます。

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

ここでは例として壁にトレースの方法で開口部を作図します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

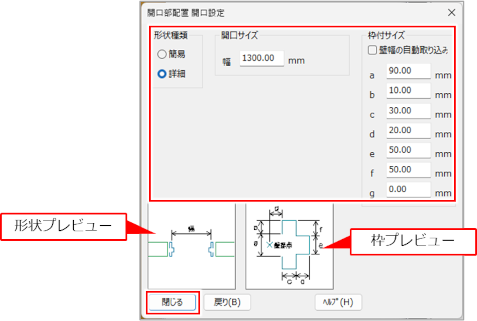

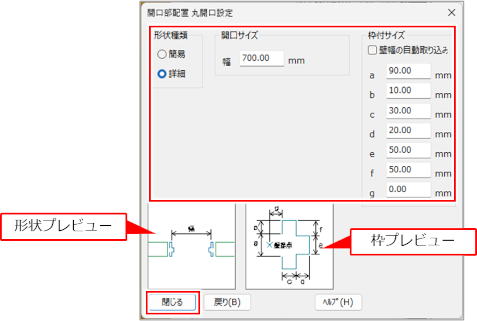

作図する開口部の種類を選択します。 ここでは[開口]を選択します。 [配置先]で[壁]を選択した場合は、詳しい形状を設定できます。[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 開口設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

開口部の配置先を選択します。 選択した配置先によって、設定できる項目が以下のように異なります。

|

|

配置方法 |

開口部の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、開口部の幅を入力します。 |

|

高さ |

開口部の高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

開口部の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

オフセット |

開口部をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置した開口部の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

モード |

開口部の作図方法を選択します。

[配置先]が[壁]の場合は[頂点指定]を選択できません。 |

|

角度 |

配置角度を入力します。 [0度]ボタンをクリックすると、「0」が入力されます。 配置されている図形の線の角度を参照して適用するときは、[参照]ボタンをクリックします。 [配置先]が[壁]の場合は[角度]を設定できません。 |

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

作図する開口部の種類を選択します。 ここでは[丸開口]を選択します。 [配置先]で[壁]を選択した場合は、詳しい形状を設定できます。[詳細]ボタンをクリックすると、[開口部配置 丸開口設定]ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

丸開口の配置先を選択します。 選択した配置先によって、設定できる項目が以下のように異なります。

|

|

配置方法 |

丸開口の配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、丸開口の幅を入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

丸開口の配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

オフセット |

丸開口をオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置した丸開口の壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

開口部を作図します。

ここでは、例として開口部を作図します

丸開口も同様の手順で作図できます。

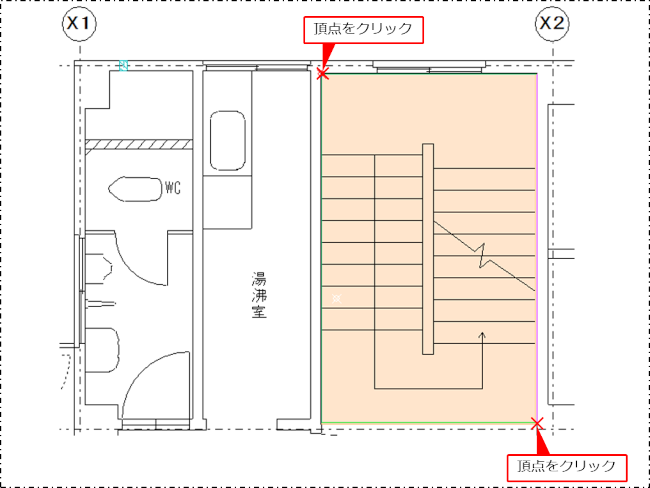

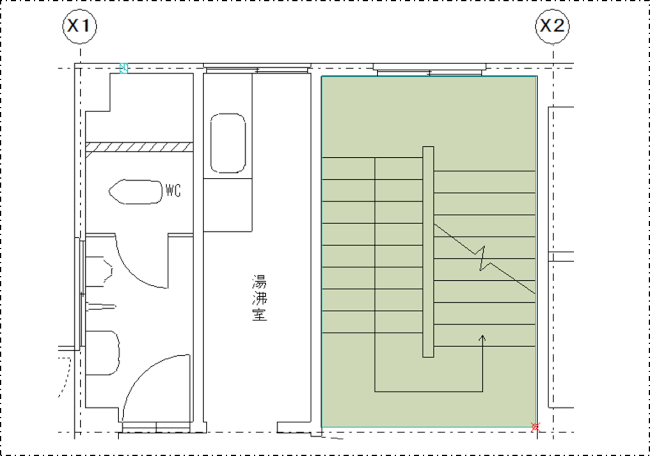

開口部を作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 開口部を作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

開口部を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、対角の頂点をクリックします。

開口部が作図されます。

開口部を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 開口部を作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

開口部を配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、対角の頂点をクリックします。

[幅]の設定に従って、開口部が作図されます。

[床スラブ][天井]に開口部を作図する場合[床スラブ][天井]に開口部を作図する場合

頂点を指定し、床スラブ、天井に開口部を作図します。

ここでは、床スラブに[矩形指定]で開口部を作図する場合を例に説明します。

開口部の頂点と対角の頂点をクリックします。

開口部が作図されます。

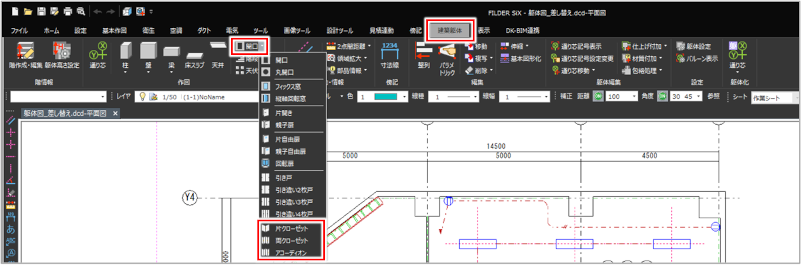

クローゼット・アコーディオンを作図する

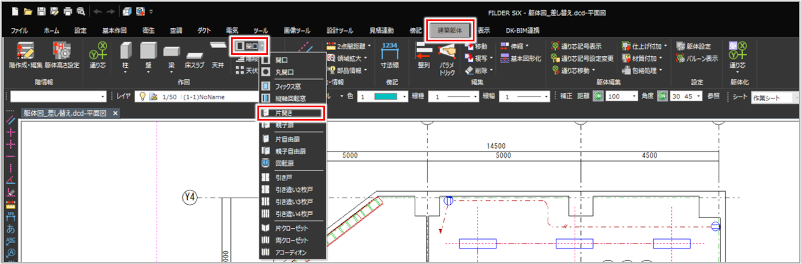

[建築躯体]タブの[開口]プルダウンメニューから、以下のいずれかのコマンドをクリックして実行します。

- [片クローゼット]コマンド(

)

) - [両クローゼット]コマンド(

)

) - [アコーディオン]コマンド(

)

)

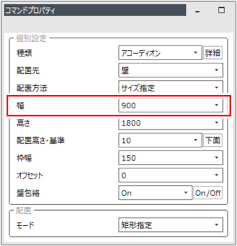

[コマンドプロパティ]が表示されます。

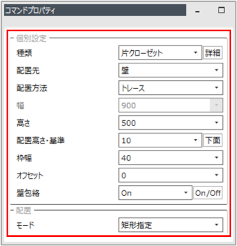

[コマンドプロパティ]で作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

種類 |

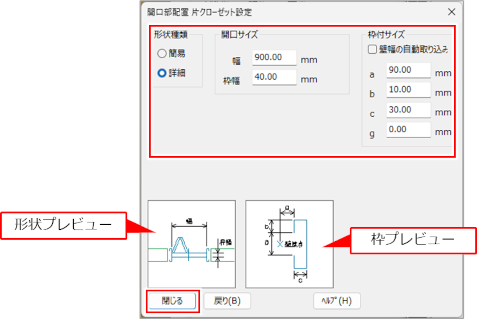

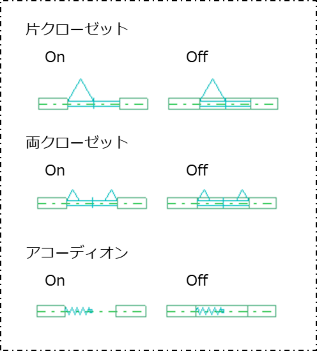

作図するクローゼット・アコーディオンの種類を選択します。 ここでは[片クローゼット]を選択します。 詳しい形状を設定する場合は、[詳細]ボタンをクリックすると、選択したクローゼット・アコーディオンの種類に応じて、開口部配置の設定ダイアログが表示されます。 [形状種類]を選択して、[開口サイズ][枠付サイズ]を設定し、[閉じる]ボタンをクリックします。

|

|

配置先 |

クローゼット・アコーディオンの配置先([壁])が表示されます。 |

|

配置方法 |

クローゼット・アコーディオンの配置方法を選択します。

|

|

幅 |

[配置方法]で[サイズ指定]を選択した場合に、クローゼット・アコーディオンの幅を入力します。 |

|

高さ |

クローゼット・アコーディオンの高さを入力します。 |

|

配置高さ・基準 |

クローゼット・アコーディオンの配置高さを入力し、その基準位置を[上面][中心][下面]ボタンをクリックして選択します。 |

|

枠幅 |

クローゼット・アコーディオンの枠幅を入力します。 |

|

オフセット |

クローゼット・アコーディオンをオフセット配置する場合に、壁厚の中心からの距離を入力します。 |

|

壁包絡 |

配置したクローゼット・アコーディオンの壁を包絡処理する場合は、[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。

|

|

モード |

クローゼット・アコーディオンの作図方法([矩形指定])が表示されます。 頂点とその対角頂点を指定して作図します。 |

クローゼット・アコーディオンを作図します。

ここでは、例として片クローゼットとアコーディオンを作図します。

片クローゼットを作図する([配置方法]が[トレース]の場合) 片クローゼットを作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

片クローゼットを配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉を開く方向をクリックします。

片クローゼットが作図されます。

片クローゼットを作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) 片クローゼットを作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

片クローゼットを配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

扉を開く方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、片クローゼットが作図されます。

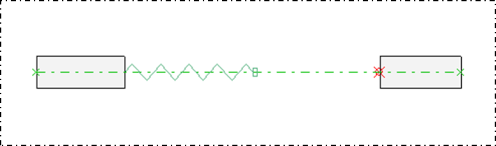

アコーディオンを作図する([配置方法]が[トレース]の場合)アコーディオンを作図する([配置方法]が[トレース]の場合)

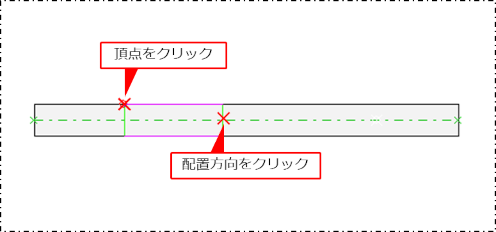

アコーディオンを配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

アコーディオンが作図されます。

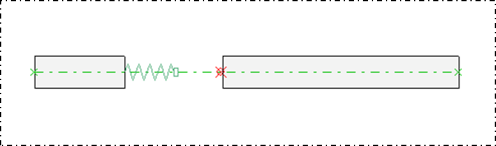

アコーディオンを作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合) アコーディオンを作図する([配置方法]が[サイズ指定]の場合)

[コマンドプロパティ]で[幅]を設定します。

アコーディオンを配置する壁の頂点(線上)をクリックしてから、配置方向をクリックします。

[幅]の設定に従って、アコーディオンが作図されます。

|

躯体図のレイヤを編集不可に設定する場合は、ツールバーの[レイヤ]の[詳細]ボタンから設定できます。詳しくは、以下を参照してください。 |