材料を集計する

材料を集計し、クリップボードに保存します。集計対象の材料は、以下のとおりです。

- 配管

- ダクト

- 機器

- 器具

- インサート

- スリーブ

- 電気

- 鋼材(H形鋼、山形鋼、溝形鋼)

- 配管架台(門型(U形鋼)、門型(L形鋼)、三角ブランケット、吊り形(U形鋼)、吊り形(L形鋼))

※U形鋼は溝形鋼と同じで、L形鋼は山形鋼と同じです。 - 支持金物(吊りバンド、Uボルト、吊りバンド(ウレタン付)、Uボルト(ウレタンMSタイプ)、Uボルト(ウレタンUPタイプ)、立バンドフロアバンド、サドルバンド)

- プレート

クリップボードの内容は、図面上の表や、Excelなどのアプリケーションに貼り付けることができます。

[ツール]タブの[材料集計]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

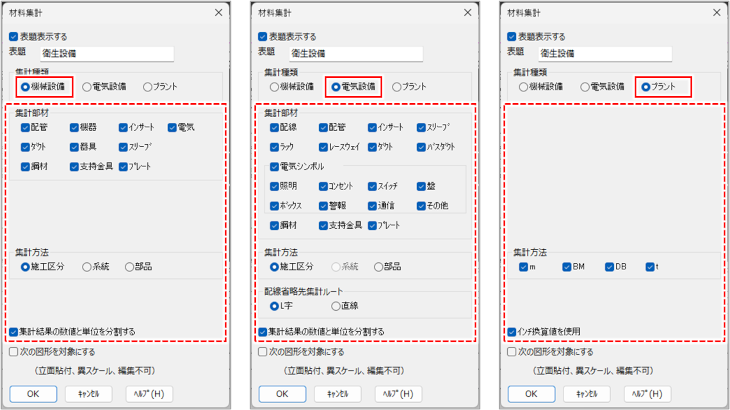

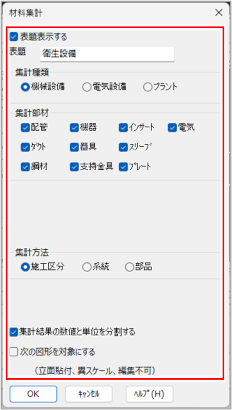

[材料集計]ダイアログが表示されます。

集計内容を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

表題表示する 表題 |

表に表題を表示する場合はチェックを付け、[表題]に表題を入力します。 |

|

集計種類 |

集計対象とする材料の種類を[機械設備][電気設備][プラント]から選択します。選択した項目に応じて、[集計部材][集計方法][配線省略先集計ルート]などの設定項目が切り替わります。

|

|

集計部材 |

集計対象の部材にチェックを付けます。 [集計種類]が[機械設備][電気設備]の場合に設定できます。 |

|

集計方法 |

集計方法を選択します。 [集計種類]が[機械設備]または[電気設備]の場合は、以下から選択します。選択した集計方法により配管・ダクトの集計結果が異なります。配管・ダクト以外の部品は常に部品種類ごとに集計されます。

[集計種類]が[プラント]の場合、集計する区分にチェックを付けます。 |

|

配線省略先集計ルート |

[集計種類]が[電気設備]の場合、配線省略先の集計ルートを[L字][直線]から選択します。

|

|

集計結果の数値と単位を分割する |

[集計種類]が[機械設備]または[電気設備]の場合、集計結果の数値と単位を分割するときにチェックを付けます。 |

|

インチ換算値を使用 |

[集計種類]が[プラント]の場合、インチ換算値で数値を表示するときにチェックを付けます。 |

|

次の図形を対象にする |

立体貼付された部材、カレントレイヤと異スケールのレイヤの部材、編集不可の部材についても集計の対象にする場合は、チェックを付けます。 |

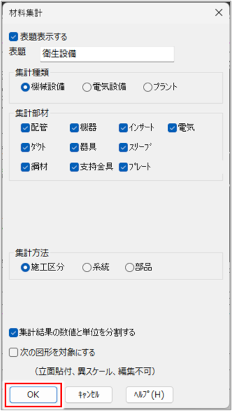

[OK]ボタンをクリックします。

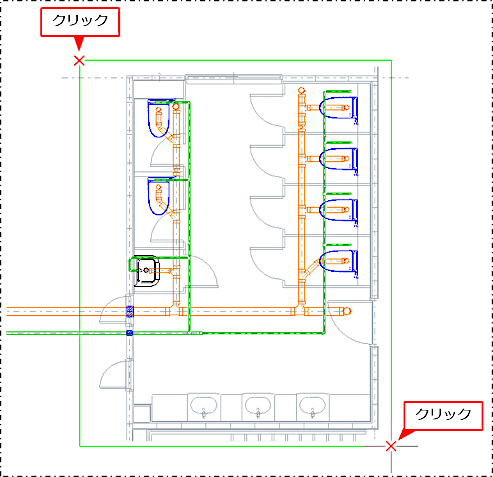

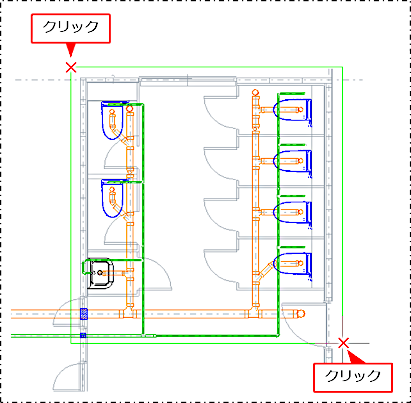

集計する材料の範囲を選択します。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

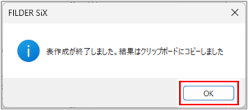

確認ダイアログが表示されます。

[OK]ボタンをクリックします。

材料集計結果がクリップボードにコピーされます。

クリップボードの内容は、[表作成]コマンドで作成した表に、[クリップボード]コマンドで貼り付けられます。詳しくは、以下を参照してください。

|

クリップボードの内容を、[ホーム]タブの[Excel]コマンドや[Word]コマンドでExcelやWordに貼り付けることもできます。詳しくは、以下を参照してください。 |

|

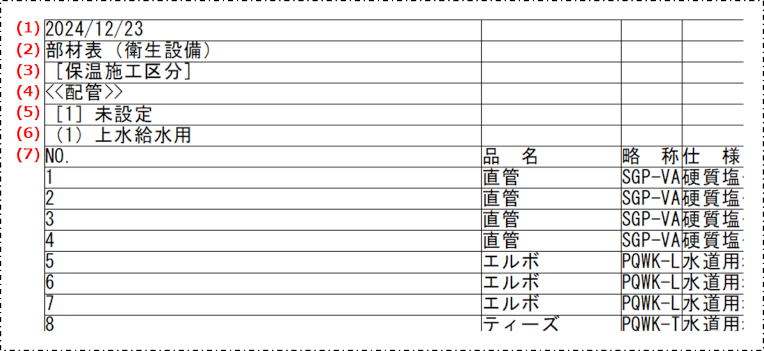

[施工区分]で材料集計した場合の結果は以下のような内容になります。 1行目:作成年月日 2行目:表題 3行目:集計方法([集計方法]が[施工区分]の場合は[保温施工区分]と表示されます。施工区分、系統、部品の順番に表示されます。) 4行目:集計部材([集計部材]の設定に従って、配管、ダクト、機器、器具、インサート、スリーブの順番に、集計結果がまとめて表示されます。) 5行目:施工区分名称([集計方法]が[施工区分]の場合、通し番号付きで施工区分の名称が表示されます。 施工区分が設定されていない部品は、「未設定」となります。 ) 6行目:用途名称([集計方法]が[施工区分]または[系統]の場合、通し番号付きで用途名称が表示されます。) 7行目:項目見出し(集計結果の項目見出しです。材料によって必要な項目に結果が表示されます。)

|

配管やダクトに施工区分を設定する

図面の配管やダクトの施工区分を設定・解除します。

施工区分を設定する

図面の配管やダクトの施工区分を設定します。設定した施工区分は、[材料集計]コマンドの結果に反映されます。

[ツール]タブの[施工区分設定]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

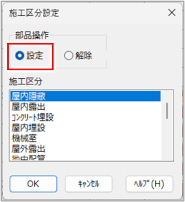

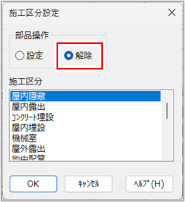

[施工区分設定]ダイアログが表示されます。

[部品操作]で[設定]を選択します。

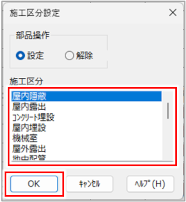

[施工区分]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

ここでは、例として[施工区分]で[屋内隠蔽]を選択します。

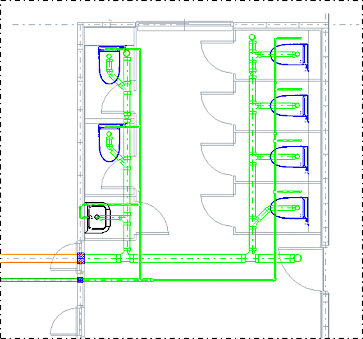

施工区分を設定する配管またはダクトを選択します。

ここでは事前に屋内と屋外の境目で配管を切断しておきます。切断について、詳しくは以下を参照してください。

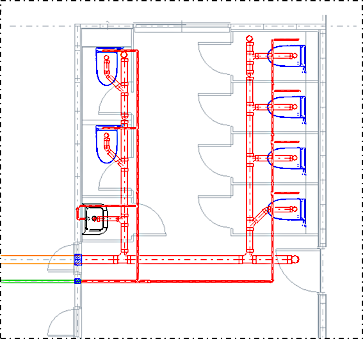

選択された配管やダクトの色が変わります。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

施工区分が設定されます。

続けて設定する場合は手順2以降を繰り返します。終了する場合は、[施工区分設定]ダイアログで[キャンセル]ボタンをクリックします。

施工区分を解除する

設定した施工区分を解除します。

[ツール]タブの[施工区分設定]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

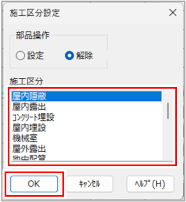

[施工区分設定]ダイアログが表示されます。

[部品操作]で[解除]を選択します。

[施工区分]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

ここでは、例として[施工区分]で[屋内隠蔽]を選択します。

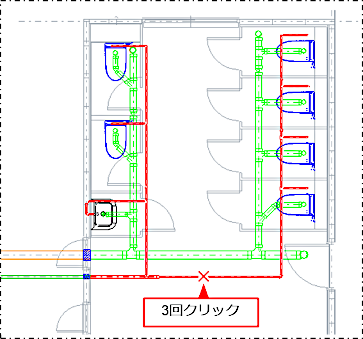

[施工区分設定]ダイアログで選択した施工区分が設定されている配管が強調表示されます。

施工区分を解除する配管を選択します。

ここでは、例として給水の配管を系統選択します。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

施工区分が解除されます。

続けて設定する場合は手順2以降を繰り返します。終了する場合は、[施工区分設定]ダイアログで[キャンセル]ボタンをクリックします。