寸法線を作図する

目的に応じてさまざまな寸法線を作図します。自動で寸法線を作図することもできます。

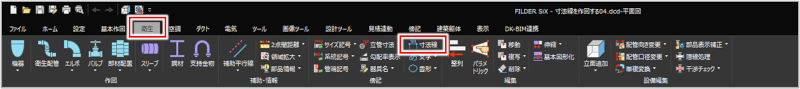

[寸法線]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

|

コマンドの実行方法 |

[基本作図]タブ>[寸法線] [衛生]タブ>[寸法線] [空調]タブ>[寸法線] [ダクト]タブ>[寸法線] [電気]タブ>[寸法線] [傍記]タブ>[寸法線] [建築躯体]タブ>[寸法線] |

|

[寸法線]コマンドは、[標準ツールバー]からも選択できます。

|

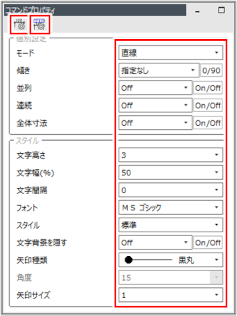

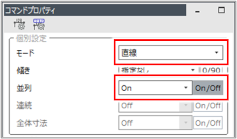

[コマンドプロパティ]が表示されます。

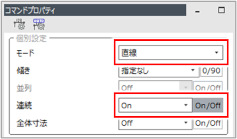

作図方法を設定します。

| 項目 | 説明 |

|

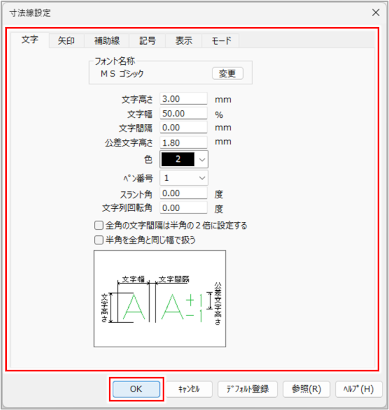

寸法線の設定を変更する場合はクリックします。 [寸法線設定]ダイアログで寸法線の内容を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

[寸法線設定]ダイアログについて、詳しくは以下を参照してください。 |

|

|

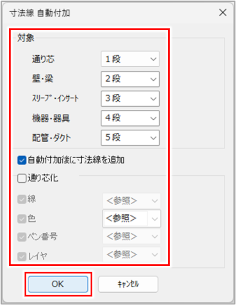

寸法線を自動で作図する場合にクリックします。 [寸法線 自動付加]ダイアログで自動付加の内容を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

[寸法線 自動付加]ダイアログについて、詳しくは以下を参照してください。 |

|

|

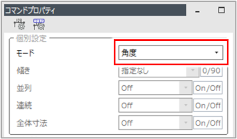

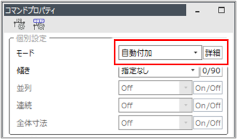

モード |

寸法線の作図方法を選択します。

|

|

傾き |

配置角度を指定する場合は、角度を入力します。 配置角度は決めず、配置方向をマウスで指定する場合は、[指定なし]を選択します。 [0/90]ボタンをクリックすると、[0][90][指定なし]が交互に切り替わります。 |

|

並列 |

並列寸法線を作図する場合は、[On]を選択します。 [モード]で[直線]を選択した場合に設定できます。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

連続 |

連続寸法線を作図する場合は、[On]を選択します。 [モード]で[直線]または[2点間]を選択している場合に設定できます。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

全体寸法 |

連続寸法線を作図する場合は、[On]を選択します。 [モード]で[直線]または[2点間]を選択し、[連続]で[On]を選択している場合に設定できます。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

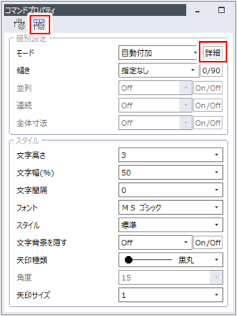

文字高さ |

文字の高さを入力します。 |

|

文字幅(%) |

文字の幅(半角文字)を、文字の高さに対する比率で入力します。 |

|

文字間隔 |

文字の間隔(プロッタ出力したときの実寸)を入力します。 |

|

フォント |

フォントを選択します。 |

|

スタイル |

文字の傾きや太さを選択します。 |

|

文字背景を隠す |

寸法線の文字と図形が重なった場合に、文字の背景を隠すときは[On]を選択します。 [On/Off]ボタンをクリックすると、[On]と[Off]が交互に切り替わります。 |

|

矢印種類 |

寸法線の両端の形状を選択します。 |

|

角度 |

[矢印種類]で矢印を選択した場合に、矢印の角度を1~30°の範囲で入力します。 |

|

矢印サイズ |

寸法線の両端のサイズを入力します。 [矢印種類]で[なし]以外を選択した場合に設定できます。 |

寸法線を作図します。

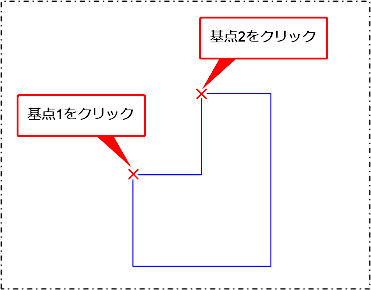

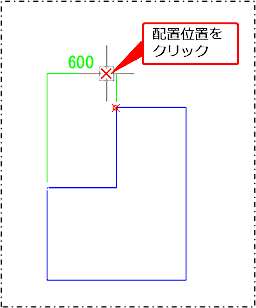

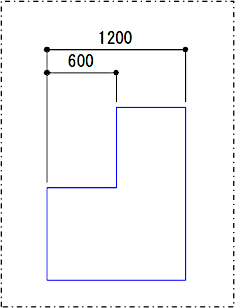

水平または垂直の寸法線を作図する場合は、[コマンドプロパティ]の[モード]で[直線]を選択します。

寸法線の基点をクリックします。

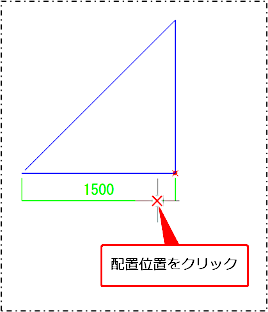

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

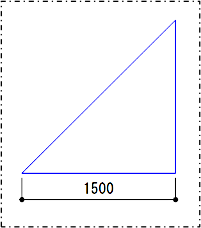

寸法線が作図されます。

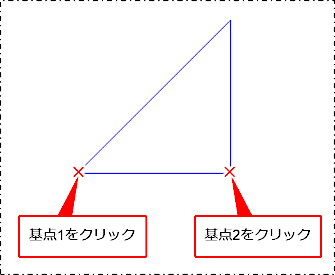

斜め(2点間)の寸法線を作図する場合斜め(2点間)の寸法線を作図する場合

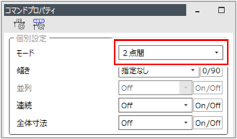

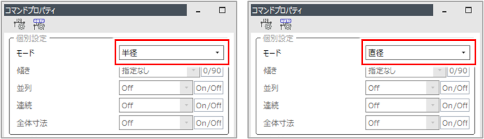

[コマンドプロパティ]の[モード]で[2点間]を選択します。

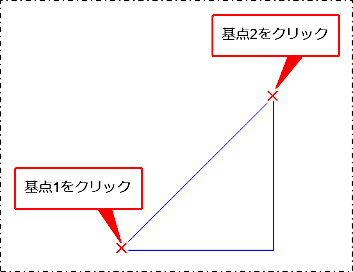

寸法線の基点をクリックします。

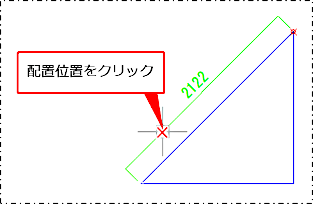

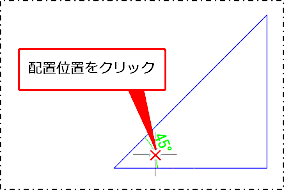

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

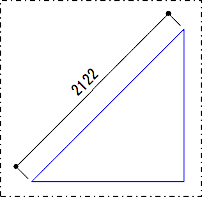

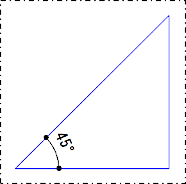

寸法線が作図されます。

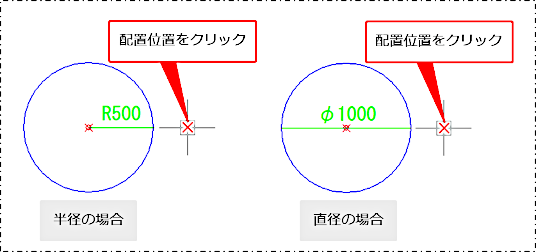

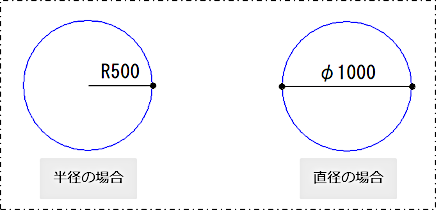

円の半径または直径の寸法線を作図する場合円の半径または直径の寸法線を作図する場合

[コマンドプロパティ]の[モード]で[半径]または[直径]を選択します。

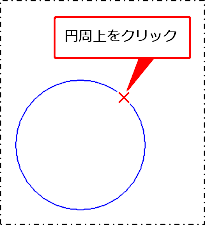

円周上をクリックします。

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

寸法線が作図されます。

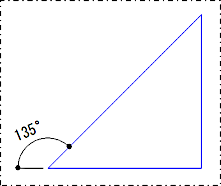

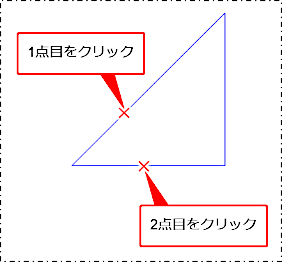

[コマンドプロパティ]の[モード]で[角度]を選択します。

線上の1点目をクリックし、次の線上の2点目をクリックします。

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

仮表示は2つの線の交点を中心として、上下左右の4方向に表示されます。

寸法線が作図されます。

|

配置位置を変えると、外角の寸法線も作図できます。

|

[コマンドプロパティ]の[モード]で[自動付加]を選択します。

[詳細]ボタンまたは![]() (寸法線自動付加)をクリックします。

(寸法線自動付加)をクリックします。

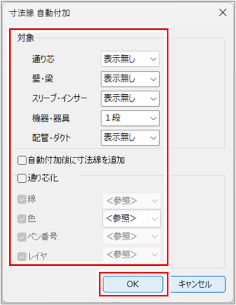

[寸法線 自動付加]ダイアログが表示されます。

自動付加の対象となる部品の表示内容を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

ここでは、例として機器に寸法線を自動付加します。

[機器・器具]で[1段]、他は[表示無し]を選択します。

|

[自動付加後に寸法線を追加]にチェックを付けた場合は、寸法線の基点や自動付加の対象とならなかった基本図形を手動で追加できます。 |

| 項目 | 説明 |

|

対象 |

寸法線を自動で作図する対象の図形の中で、部品ごとの寸法線の配置順を選択します。 [1段]を選択した図形が最上段になります。寸法線を作図しない場合は[表示無し]を選択します。 配管またはダクトは、継手間の寸法が作図されます。 |

|

自動付加後に寸法線を追加 |

寸法線を自動で作図する対象を選択して確定した後、寸法線を追加する場合はチェックを付けます。 |

|

通り芯化 |

基本作図線分を通り芯化する場合にチェックを付けて、通り芯化する線の情報にチェックを付け、線の設定をそれぞれ選択します。 |

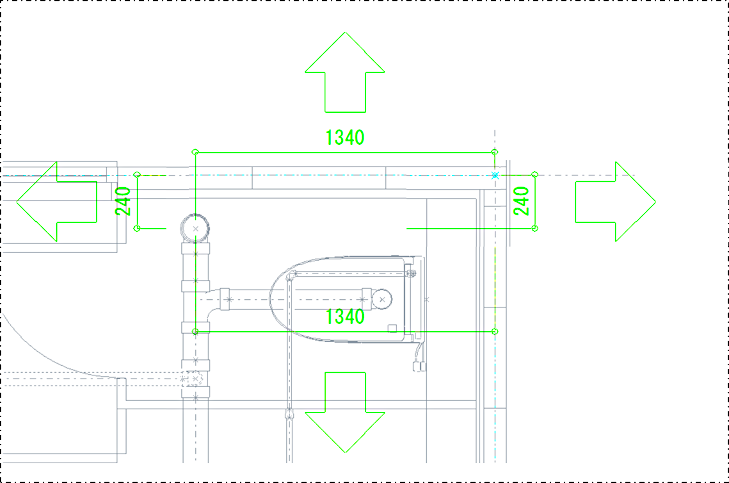

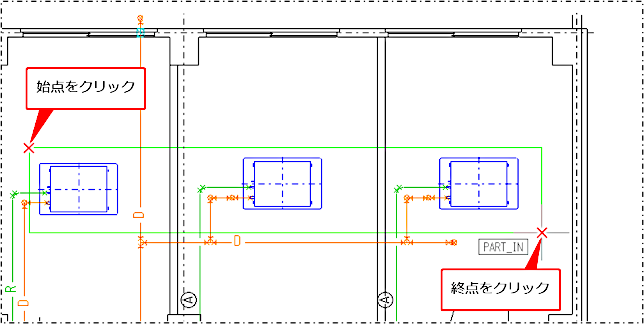

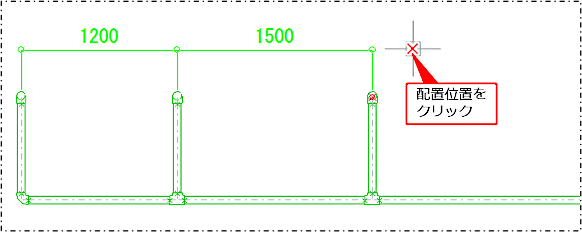

自動付加する部品を範囲選択します。

水平方向、垂直方向は分けて選択します。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

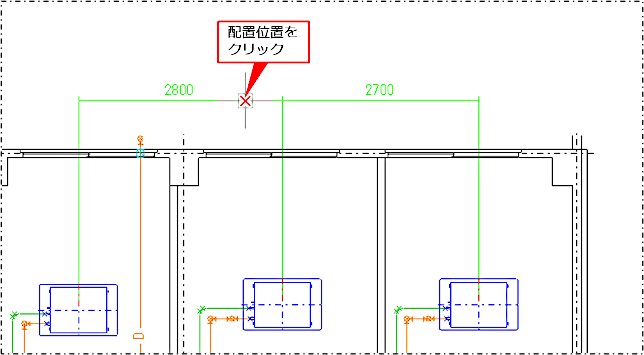

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

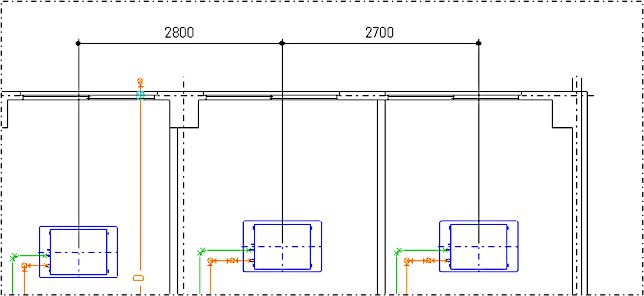

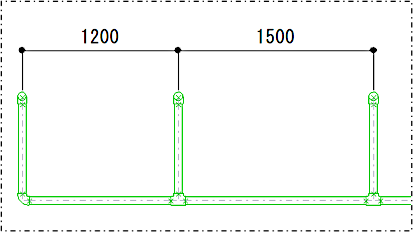

寸法線が作図されます。

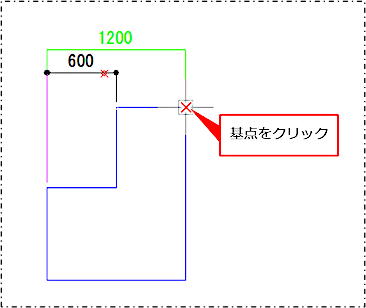

[コマンドプロパティ]を以下の設定にします。

- [モード]で[直線]を選択

- [並列]で[On]を選択

1つ目の寸法線の基点をクリックします。

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

1つ目の寸法線が作図されます。

2つ目の寸法線の基点をクリックします。

2つの寸法線が並列に作図されます。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

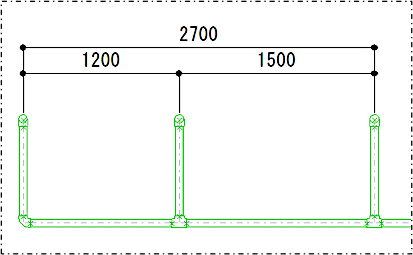

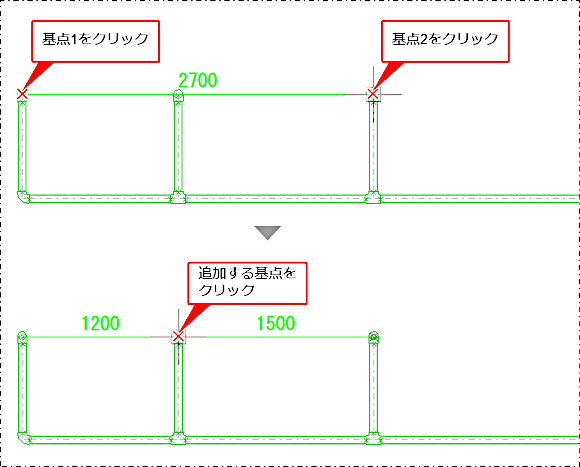

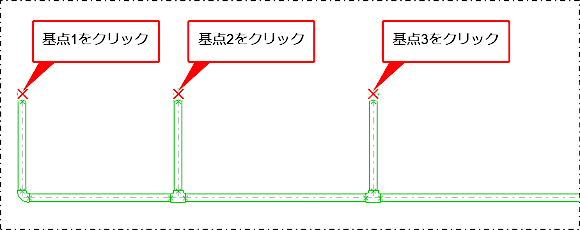

[コマンドプロパティ]を以下の設定にします。

- [モード]で[直線]を選択

- [連続]で[On]を選択

寸法線の基点を続けてクリックします。

|

連続寸法線の作図中、2つ目の基点をクリックすると矢印が表示される場合があります。 |

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

仮表示を確認し、配置位置をクリックします。

寸法線が作図されます。

|

仮表示された寸法線を使って作図・移動する

配管やダクトの作図時に寸法線をリアルタイムで仮表示させ、寸法を確認しながら作図します。

仮表示された寸法線(仮寸法線)から必要な箇所を選択し、寸法線として作図することもできます。

また、作図された配管・ダクト・機器などの部材を選択すると、近くにある基準線(通り芯・一点鎖線)から仮寸法線が表示されます。

仮寸法線を使って部材を移動することもできます。

仮寸法線で距離を確認しながら配管・ダクトを作図する

配管やダクトの作図時に仮寸法線を表示し、数値を確認しながら作図します。

[設定]タブの[配管設定]コマンド(![]() )クリックして実行します。

)クリックして実行します。

ダクトの場合は、[ダクト設定]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

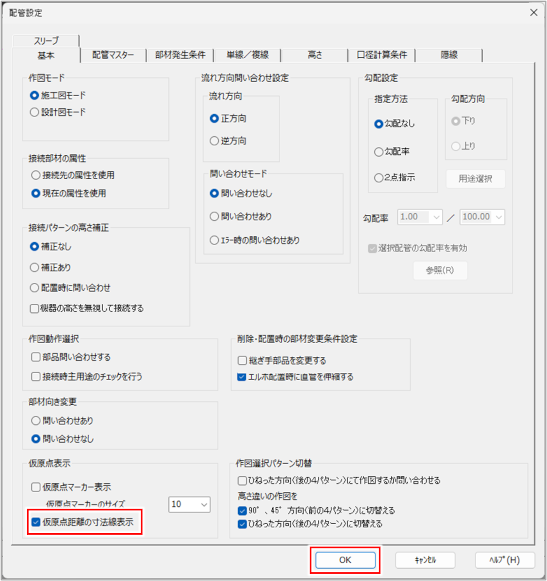

[配管設定]ダイアログが表示されます。

[基本]タブの[仮原点距離の寸法線表示]にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックします。

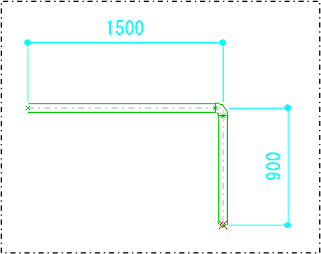

配管を作図し、確定します。

配管の作図方法について、詳しくは以下を参照してください。

配管に仮寸法線が表示されます。

右クリックして表示されるメニューの[コマンドキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

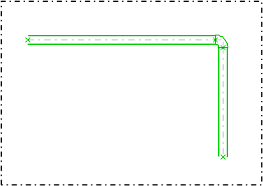

仮寸法線が非表示になります。

|

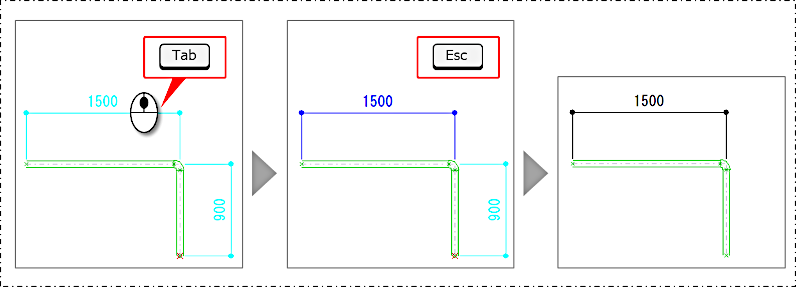

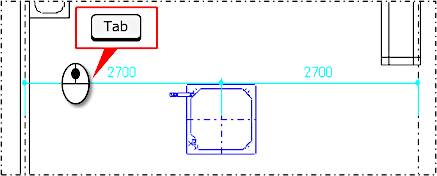

仮寸法線を寸法線として作図できます。 1. 配管を作図・確定して、マウスカーソルを仮寸法線上に合わせ、[Tab]キーを押します。 2. 右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。 →[Tab]キーで選択した仮寸法線が、寸法線として作図されます。

|

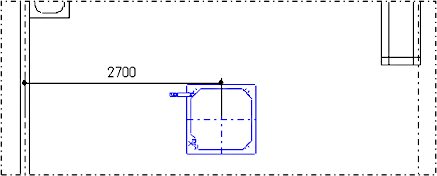

仮寸法線に距離を入力して部材や機器を移動する

配管・ダクト・機器などの部材を選択して、表示された仮寸法線に距離を入力し、部材を移動します。

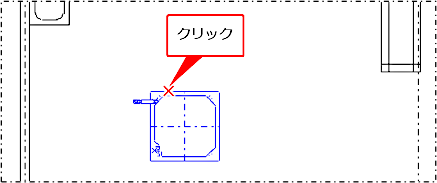

部材や機器を選択します。

ここでは例として機器を移動し、選択した仮寸法線を寸法線として残します。

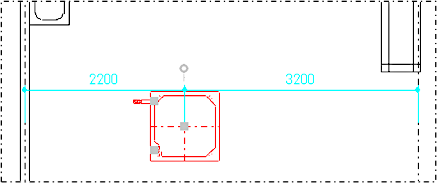

機器の近くにある通り芯までの仮寸法線が表示されます。

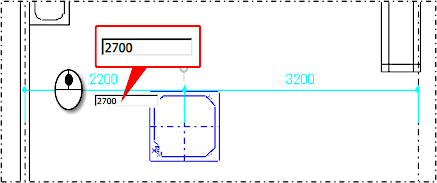

マウスカーソルを仮寸法線上に合わせ、変更する数値を入力します。

例:「2200」の寸法値を「2700」に変更

[Enter]キーを押し、確定します。

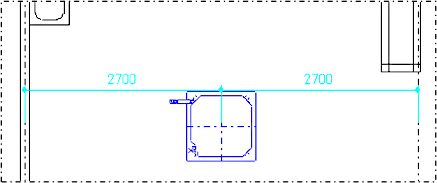

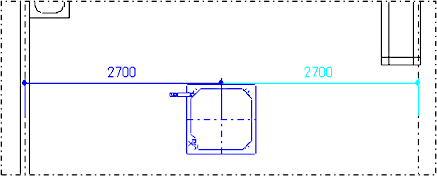

寸法値が変更され、機器の位置が移動します。

マウスカーソルを仮寸法線上に合わせ、[Tab]キーを押します。

仮寸法線を残す必要がない場合は、右クリックして表示されるメニューの[コマンドキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

[Tab]キーで選択した仮寸法線の色が変わります。

右クリックして表示されるメニューの[ピックキャンセル]をクリック、または[Esc]キーを押します。

[Tab]キーで選択した仮寸法線は寸法線として作図され、それ以外の仮寸法線は非表示になります。