アイソメ部品や接続点に管番号を付加する

平面図やアイソメ図に対して管番号や接続点番号を付加します。既に管番号が付加されている部品の場合、新しく設定した管番号に置き換えられます。

[ツール]タブの[管番号付加]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

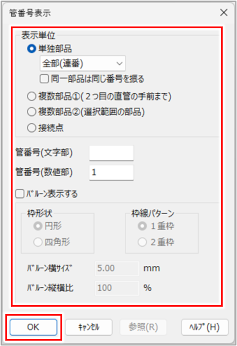

[管番号表示]ダイアログが表示されます。

各項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

| 項目 | 説明 |

|

表示単位 |

管番号を表示する対象を選択します。

|

|

管番号(文字部) |

管番号に付ける文字を入力します。最大4文字まで入力できます。 管番号の表示は「A-1」のように、文字部と数値部の間にハイフンが挿入されます。 |

|

管番号(数値部) |

管番号の初期値を入力します。管番号付加を実行すると、番号は自動的に更新されます。 |

|

バルーン表示する |

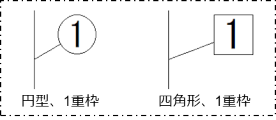

管番号をバルーンとして表示する場合は、チェックを付け、[枠形状][枠線パターン][バルーン横サイズ][バルーン縦横比]を設定します。以下は、バルーンの表示例です。

バルーンとして表示する場合、管番号は一括付加できません。1つずつ部品を選択し、バルーンを配置してください。 |

部品を選択し、管番号を付加します。

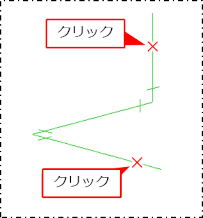

[表示単位]が[単独部品]の場合を例に説明します。

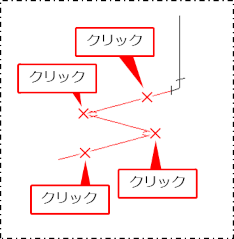

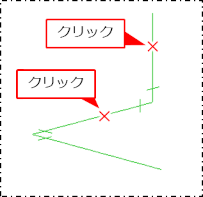

管番号を付加する配管ルートを選択します。

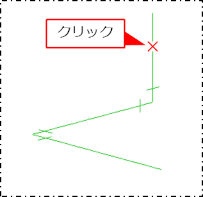

ルートの開始と終了の部品をそれぞれクリックします。

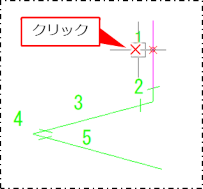

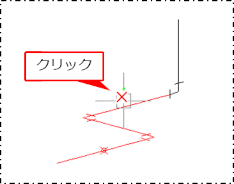

管番号が仮表示されます。

管番号の仮表示を見ながら位置を決め、クリックします。

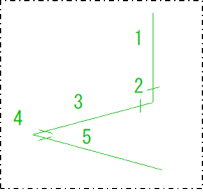

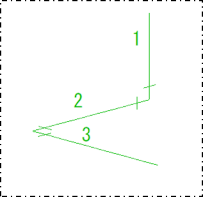

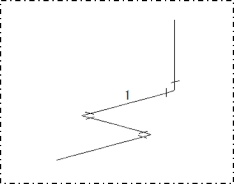

管番号が部品に表示されます。

[表示単位]が[複数部品➀(2つ目の直管の手前まで)]の場合[表示単位]が[複数部品➀(2つ目の直管の手前まで)]の場合

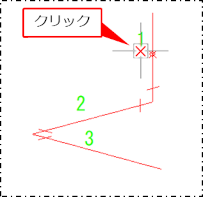

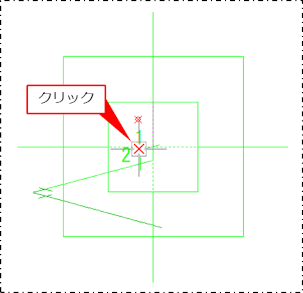

管番号を付加する部品をクリックします。

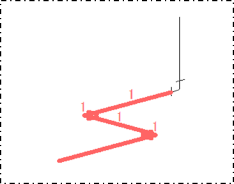

選択した部品から昇順に管番号が自動付加され、仮表示されます。

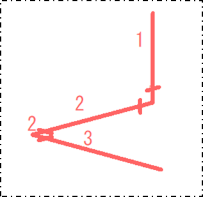

管番号の仮表示を見ながら位置を決め、クリックします。

管番号が部品に表示されます。この時点では、管番号を付加した部品の線が太く表示され、継手にも管番号が表示されます。

コマンドをキャンセルすると、部品の線が通常の表示になり、継手の管番号は消えます。

[表示単位]が[複数部品②(選択範囲の部品)]の場合[表示単位]が[複数部品②(選択範囲の部品)]の場合

クリックまたは範囲選択し、同じ管番号を付加する部品をすべて選択します。

右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

管番号の仮表示を見ながら位置を決め、クリックします。

管番号が部品に表示されます。この時点では、管番号を付加した部品の線が太く表示され、選択した部品すべてに管番号が表示されます。

コマンドをキャンセルすると、部品の線が通常の表示になります。

[表示単位]が[接続点]の場合[表示単位]が[接続点]の場合

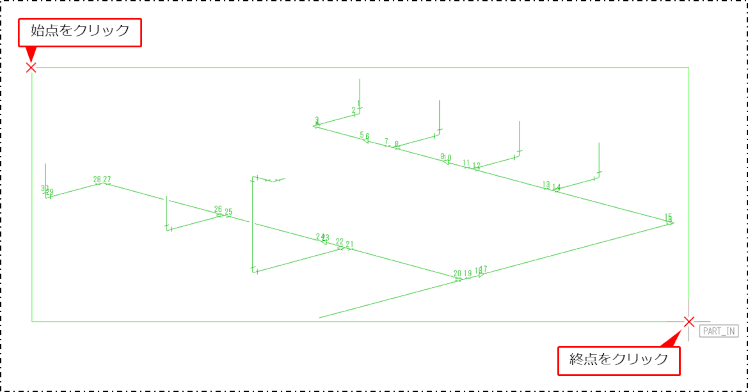

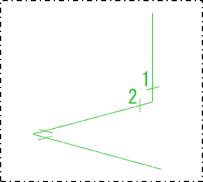

接続点番号を付加する継手を含む配管ルートを選択します。

ルートの開始と終了の部品をそれぞれクリックします。

管番号が仮表示されます。

管番号の仮表示を見ながら位置を決め、クリックします。

管番号が接続点に表示されます。

|

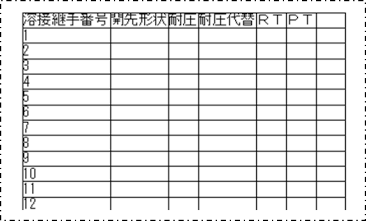

アイソメ図に接続点番号を付加すると、溶接継手に関する表のテンプレートに接続点番号を出力できます。接続点表は、以下の手順で作成できます。 (1) [ツール]タブの[接続点表]コマンド(

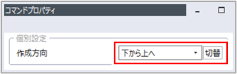

(2) [コマンドプロパティ]で、表の作成方法を[下から上へ][上から下へ]から選択します。

(3) 接続点を含むアイソメ部品を選択します。

(4) 右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。 (5) 配置基点(接続点表の左上)を図面上でクリックします。 接続点表が配置されます。

接続点番号以外の内容は手入力が必要です。表に文字を配置する方法や表の編集について、詳しくは以下を参照してください。 |