公開日:2025年9月30日

先行研究や製品開発のプロセスには、ステージゲートとデザインレビューと呼ばれるチェック機能があり、前回記事ではステージゲートについて考えました。今回は、製品開発ステージでおこなわれるデザインレビュー(DR)について議論します。DRはISO9001の普及で、全ての製造業で実施される手法となりました。しかし、時間経過とともに仕組みが形骸化して、効力を発揮できていない話も聞くことがあります。今回は、家電製品の事例をイメージして、DRの改善を考えてみます。

1. 日常で生じる問題

前回も触れましたが、DRの原型は1950年代のボーイング社で作られ、その手法が米国(MIL)規格として制定され、1970年代より日本科学技術連盟の支援により製造業への適用が始まりました。その後、ISO9001:1994規格において品質マネジメントシステムが定義され、製造業にDR及びトレサビリティの考えが普及しました。それから、約30年が経過していますが、皆様はDRの効力を最大限に発揮できているでしょうか。私の経験では、何年やってもDRは難しく、下記の様な問題が中々収束せずに困っていました。

デザインレビューの現場で起こる悩ましい問題例

- 管理の側面

- DRの提出必要資料やフォーマットが守られない

- 資料の提出が間に合わない(例:当日配布)― 審査水準に影響

- 資料の管理水準が低い(例:照査承認、保管)― 再利用困難、ISO監査不適合

- 運営の側面

- 感情的、対立(例:ケンカ腰)、長時間エンドレス、レビュアーの調整困難

- 他者依存、低い自律性(例:問題があれば指摘されるだろう)

- 指摘の質

- 問題の検出

表面的(例:誤字脱字)、重箱の隅(局所的)、思い付き、古い経験、時間切れ、見栄っ張り、形式的問題検出の解像度や深さがレビュー毎に変化する - 問題の指摘

指摘側:具体性が低い(曖昧)、感情論、人格否定

受ける側:逆切れ、指摘を軽視、聞かない、やる気無し

- 問題の検出

- 技術管理

- 過去の資料が活用されず同じ失敗の再発(技術の積み上げが弱い)

- 何度も同じ指摘が発生する

- 設計者の能力でDR資料の検討水準がバラツク(例:検討の浅い資料)

- 過去の検討結果と異なった見解が出されても、それに気づかない

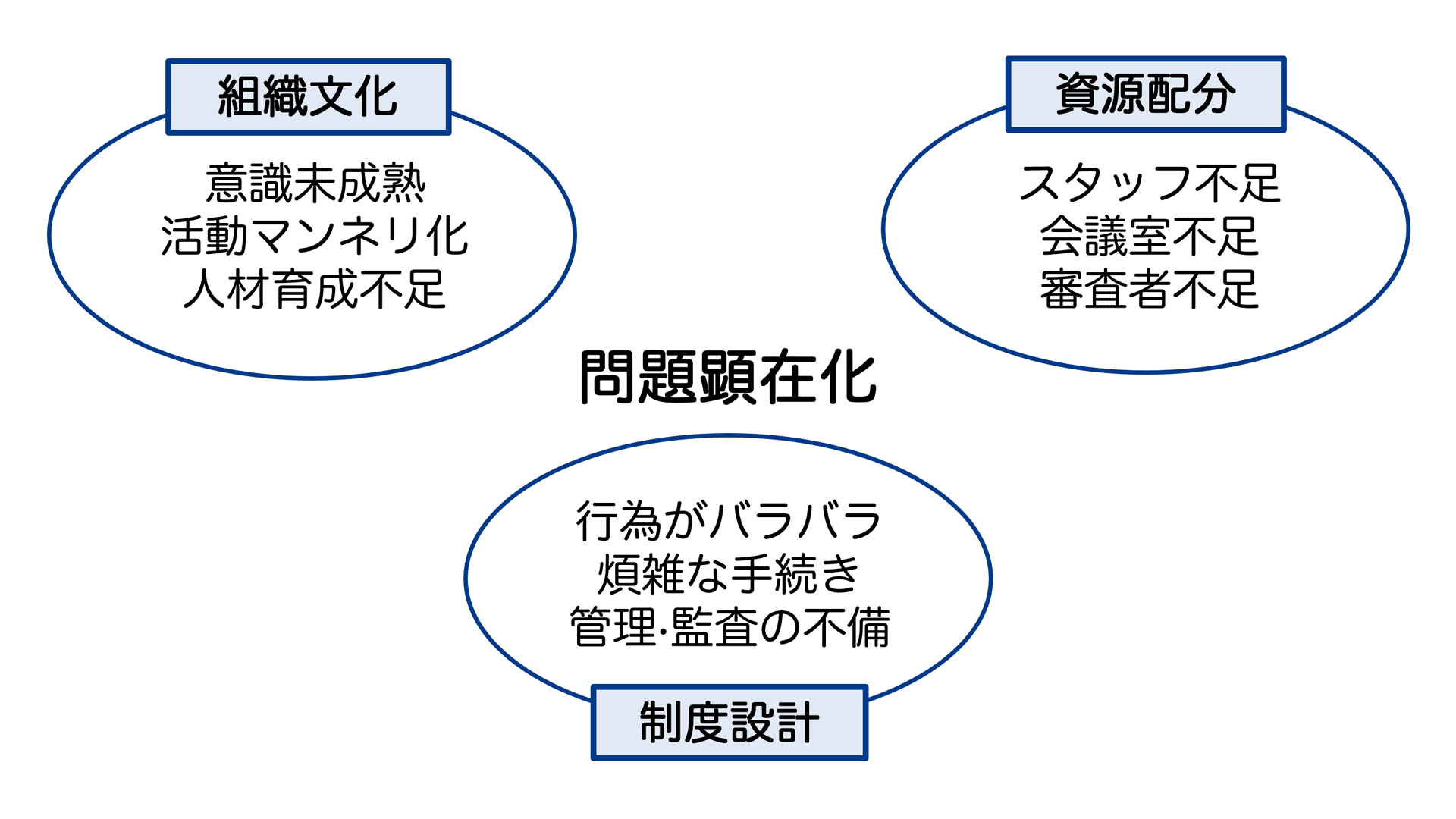

これら問題は、多くの企業で「あるある」の事例でしょうが、簡単に解決できず放置されていませんか。設計・作図や実験作業と異なり、「DRを通過させる為の資料作成」といった付帯作業的感情や業務成果を正しく評価しづらい側面もあり、設計者から敵視されやすい業務といえます。DRの問題は、図1の様な複雑な構造下で発生するために、その特効薬はないですが、運営方法や仕掛けの視点から、改善のきっかけを考えてみます。

(図1)DRの構造的問題

2. デザインレビューの基本概念

改めて、DRの目的と重要性について整理します。DRでは、製品の設計から廃棄に至るライフサイクルで、機能や性能が安全に確保でき顧客要求を満足するかをチェックし、問題点を設計の早い段階から抽出し対応します。通常、開発過程を複数に区切り、各段階でその妥当性を判断して流出を防止。その判断は多種の専門家による多眼的な組織活動により担保されます。DRは製品設計の審査に留まらず、調達、生産、サービス、リサイクルといった全ての段階での要求について対応を確認します。

DRのステップですが、個別受注品と大量生産品では開発ステップに違いが出ますが、概ね次の四つの段階に区分できます。コンカレントエンジニアリングの記事で触れたラグビー型開発の事例では、開発初期段階から生産・品質管理・調達といった様々な組織が同時並行で活動を開始するため、DRでは参加組織全ての視点でチェックが必要です。

四段階の区分例

- 1.製品企画段階のレビュー

- 2.構想設計・基本設計・技術検討段階のレビュー

- 3.詳細設計・試作評価段階のレビュー

- 4.生産移行のレビュー

DRを、「フォーマルなDR」と「インフォーマルDR」の二つの形式に区分し、運営方法に工夫を加える企業が多いと思います。フォーマルDRは、多種の技術の専門家や関係部門が参加し、定められた手順に従って審査します。設計の早い段階で、調達や生産性の評価視点が加わり、フロントローディングが期待できます。フォーマルDRはステージ移行「Go or No Go」を審査し、不足があれば前ステージに戻ってやり直しです。

一方、インフォーマルDRは、より柔軟で日常的な形式でおこなう会議です。設計者同士や特定のチーム内で、主に意見交換しながら簡易的なチェックやフィードバックが行われます。多くの企業では、フォーマルDRの前にインフォーマルDRを実施して、事前に検討水準を高める活動が定着しているでしょう。厳格な審査が主となるフォーマルDRよりも、気軽にアドバイスや相談ができるインフォーマルDRの方が、問題発掘や技術者育成に効果が期待できるので、「工夫したインフォーマルDRの実践」がボトムアップのDR改善の一つといえます。

3. デザインレビューの改善を考える

DRの現場で起こる悩ましい問題ですが、若手からベテランといった多様な技術者が集まっておこなう活動が故に、容易に解決はできません。しかし、仕組みや仕掛けで改善できることもありますので、そこを探ってみます。

初めに、先に触れた「工夫したインフォーマルDRの実践」を考えます。私は、設計管理に関して、次の二つの態度の使い分けがあると考えています。一つの態度が、関係者を性悪説で捉える態度で、他方が性善説の態度です。ISO9001で規定されるDRは、人的エラーを無くすために、厳格なルールでリスク発見と対処をおこなう性悪説の態度であり、組織を低信頼性社会と見ているといえます。

では、性善説的な態度でDRを再設計するなら、どのよう運用となるのでしょうか。性善説では管理者が強いマネジメントを発動するのでなく、チームメンバーに仕事の裁量と自由度を与え自主性を育みながら「仕事を任せる」ことです。そのための制度設計の一つが、DRの細分化と思います。新製品設計(例:家電)の例では、従来の四段階で構成される製品全体のDR(例:システム評価・日程)に並行して、機械・電気・ソフトウェアといった技術側面に絞ったDRや、コスト・法規・特許などの管理側面だけに注目したDRといった、評価視点を絞り込んだDRが可能です。また、実施時期の側面で、「四段階の区分」よりも更に細分化した実施も可能です。このように視点や時期の細分化を進めることで、DRの単位が仕事の単位に接近します。こうすることで、DRの責任が自然にメンバーに移譲され、それこそが自主性を刺激する性善説のDRとなります。そしてこの接近により、DRで実施すべきことが具体的な仕事に落としやすくなり、その究極の到達点が、仕事のナビゲーションです。DRのルールとして決められた仕事を順序通りにおこなえば、自然とステップを踏んで開発が進み、短いスパンでインフォーマルDRを通じてアドバイスや指摘を受け、仕事の修正が可能です。

一方で、細分化のデメリットが、開発プロジェクト全体像が見えにくくなる点です。しかしながら各DRの計画・結果・エビデンスなどを電子的(ICT)に管理することで、その解決は容易といえます。ICTを活用した、分業と統合の実現です。DRの質改善の問題も、DRの細分化とセットで考えることで改善が進みます。細分化されたDRでは、品質記録(DR資料)は仕事の単位に近くなるので、次世代開発時の各仕事の実施時に、ICTを活用して記録の再利用が容易になります。同様に、各DRで発生した指摘事項や課題についても、細分化により再利用が容易になります。蓄積情報の再利用性が高まれば、品質のPDCAサイクルが上手く回ることにつながります。

ここで注意したいのが、DRを仕事の単位に近づける大切なポイントの考慮です。それは、標準化の意識です。各技術者が、バラバラで自己流の仕事をしていると、仕事の単位はDRに近づきません。一方で、仕事を標準化するためには、仕事の対象も標準化が必要です。その典型例が、製品構成のモジュール化です。各業務間のインターフェース(例:組織間の受け渡し)も標準化を考慮すべきです。DRの改善を考えると、仕事やビジネスの深い部分までメスを入れる必要が見えてきます。

4. 最後に

DRはISO9001の普及とセットで日本の製造業に定着しましたが、導入から30年近く経ち、その有効性の向上を今一度考える時期かもしれません。仕事の成果を第三者がチェックする思想から、仕事の進め方を標準化して規定し、それに従って仕事を進めることで、仕事の質が高まる仕掛けの志向です。それに加えて、性善説でおこなうDRを支える組織文化の変革です。メンバーへの権限委譲と自主性の刺激は、今よく聞かれる、働く人たちの心理的安全性があってこそ実現できます。自分の気持ちや考えを、誰に対しても安心して発言できる組織の状態が維持できれば、DRが建設的なアドバイスの場面に代わり、冒頭で上げた「悩ましい問題例」も解決できるはずです。

近年、日本においてもジョブ型雇用が注目され、新卒一括採用を廃止して人材流動性の高い採用方式に転換する企業が現れ、仲間意識や連帯感という言葉が過去のものになりつつあります。しかし、モノづくりの仕事には、少し古臭いディープな人間関係が効果を発揮する場面が多く残っています。組織を高信頼性社会と捉え、若者に色々な責任を託してみるのも、変革のきっかけになるとは思いませんか。

【参考文献】

Edmondson, A. C. (2018).The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. John Wiley & Sons.(野津智子訳(2021)『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』英知出版。)

小野寺勝重(2002)『実践デザインレビュー手法:ISO 9000ファミリ-規格「品質マネジメントシステム」を支援する』日科技連出版社。

森崎修二(2023)『なぜ重大な問題を見逃すのか 間違いだらけの設計レビュー 第3版』日経BP。

西干機(2010)「デザインレビューの標準化について」『日本信頼性学会誌』,32巻4号,200-207頁。

門脇一彦 氏

岡山商科大学経営学部教授

國學院大學経済学部兼任講師

1959年大阪市生まれ。神戸大学経営学研究科博士後期課程、博士(経営学)。ダイキン工業株式会社で空調機開発及び業務改革を実践後、2015年より電子システム事業部でITコンサルタントを担い現在に至る。2021年より現職。経営戦略、技術管理、IT活用、医療サービスマネジメントなどを研究。

お問い合わせ

受付時間 9:00-17:30(土・日・祝除く)

メールマガジン登録

「ダイキン 製造業向けITソリューションNEWS」

イベント情報やものづくりブログなどお客様に役立つ情報をお届けします。

製造業向けITソリューション

製造業向けITソリューション 品質DX支援 QX digital solution

品質DX支援 QX digital solution 建設業務改善ソリューション

建設業務改善ソリューション ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM

ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM FILDER SiX TOP

FILDER SiX TOP FILDER SiX 電気 TOP

FILDER SiX 電気 TOP Rebro D TOP

Rebro D TOP 実験記録をデータベース化 ParsleyLab

実験記録をデータベース化 ParsleyLab マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio

マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio 熱力学物性予測ソフトウェア COSMO

熱力学物性予測ソフトウェア COSMO 電子実験ノート

電子実験ノート 総合3DCG 制作ソフトウェア Maya

総合3DCG 制作ソフトウェア Maya 総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max

総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max 3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder

3Dキャラクタアニメーション制作ソフトウェア MotionBuilder モーションキャプチャーシステム Xsens MVN

モーションキャプチャーシステム Xsens MVN