ダクトの高さを変更する

|

ダクトの高さは、[プロパティ]やミニツールバーからも変更できますが、前回変更時の内容により部材の再選択が必要な場合があるため、コマンドによる操作を推奨しています。[プロパティ]やミニツールバーから変更する場合は、ガイダンスの内容に従って操作してください。 |

選択したダクト・経路全体の高さを変更する(ダクト高さ変更)

[ダクト]タブの[ダクト口径変更]プルダウンメニューから[ダクト高さ変更]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

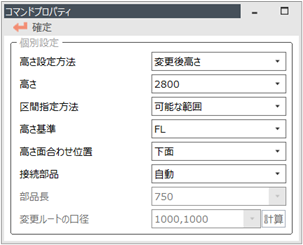

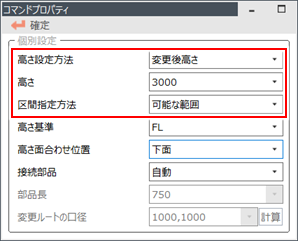

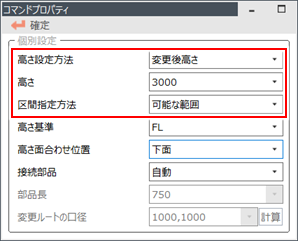

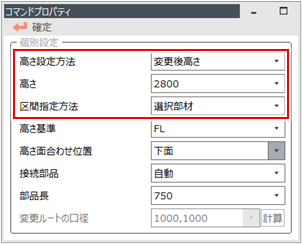

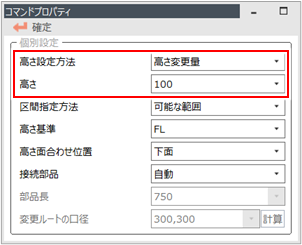

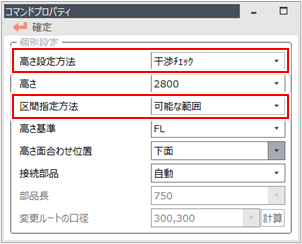

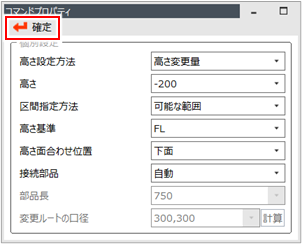

[コマンドプロパティ]が表示されます。

| 項目 | 説明 |

|

高さ設定方法 |

高さの指定方法を選択します。

|

|

高さ |

[高さ設定方法]で選択した内容に従って、高さを入力します。

|

|

区間指定方法 |

高さを変更する範囲の指定方法を選択 します。

|

|

高さ基準 |

基準となる高さの位置を選択します。[高さ設定方法]で[変更後高さ]を選択した場合に設定します。

|

|

高さ面合わせ位置 |

角ダクトの高さ変更時に、ダクトの高さの基準位置を選択します。 |

|

接続部品 |

高さを変更するダクトの端部に追加する部品を選択します。 [自動]を選択した場合は、高さ変更量・口径・ダクトの長さによって、自動的に部品が発生します。 |

|

部品長 |

接続部品の長さを入力します。[区間指定方法]で[選択部材]を選択した場合に設定できます。 |

|

変更ルートの口径 |

高さを変更するダクトの口径を変更する場合は、口径値を入力します。[計算]ボタンをクリックし、口径値を入力することもできます。 |

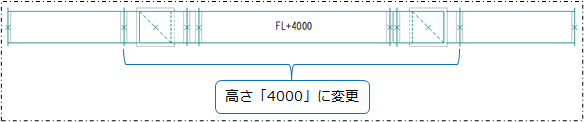

同一高さで作図したダクト経路全体の高さを変更する場合 同一高さで作図したダクト経路全体の高さを変更する場合

[高さ設定方法]から[変更後高さ]、[区間指定方法]から[可能な範囲]を選択し、[高さ]に変更する高さを入力します。

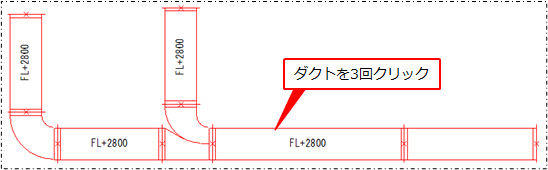

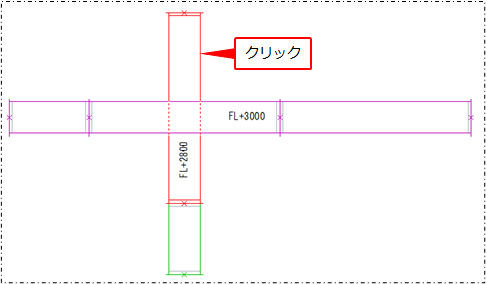

例として、高さ「2800」の角ダクトの高さを「3000」に変更します。

変更する経路のダクトの一部(または全系統)を選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

つながっているダクトのメインルートを選択するには、ダクトを2回クリックします。つながっているダクトの経路全体を選択するには、ダクトを3回クリックします。

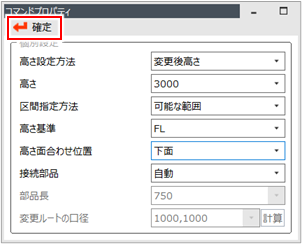

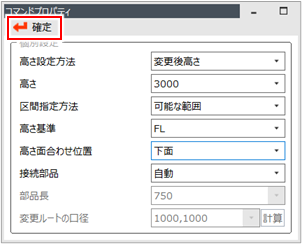

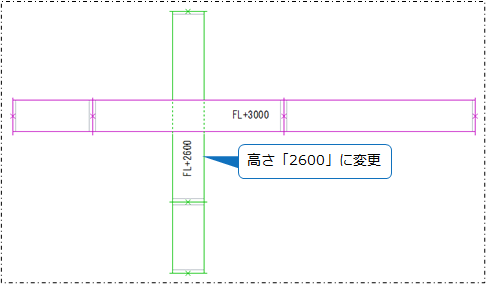

[コマンドプロパティ]の内容を確認して、[確定]ボタンをクリックするか、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

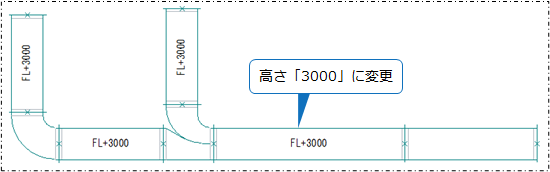

経路全体の高さが変更されます。

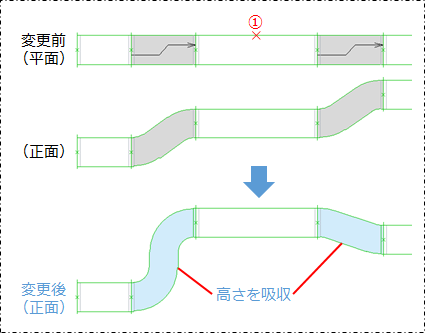

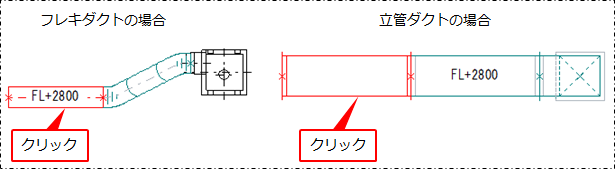

フレキなどの高さ吸収部材または立管ダクトで高さを吸収して高さ変更する場合フレキなどの高さ吸収部材または立管ダクトで高さを吸収して高さ変更する場合

[高さ設定方法]から[変更後高さ]、[区間指定方法]から[可能な範囲]を選択し、[高さ]に変更する高さを入力します。

ここでは、例として高さ「2800」のダクトの高さを「3000」に変更します。

高さを変更するダクトを選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

このときフレキダクト・S字・立管ダクトなどは選択しません。

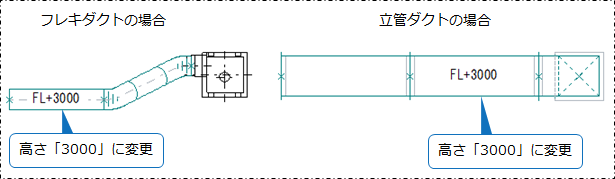

[コマンドプロパティ]の内容を確認して、[確定]ボタンをクリックするか、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

部材や立管で高さを吸収し、選択した経路のダクトの高さが変更されます。

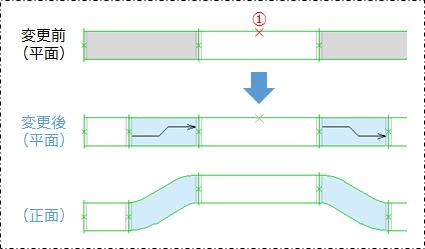

選択したダクトのみ高さを変更する場合選択したダクトのみ高さを変更する場合

[高さ設定方法]から[変更後高さ]、[区間指定方法]から[選択部材]を選択し、[高さ]に変更する高さを入力します。

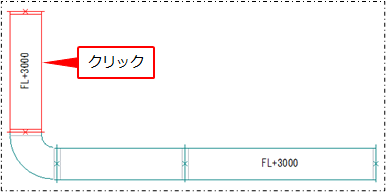

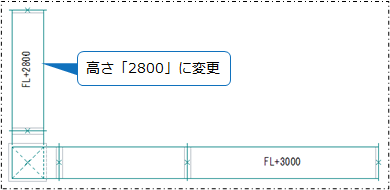

ここでは、例として高さ「3000」の角ダクトの高さを「2800」に変更します。

高さを変更するダクトを選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

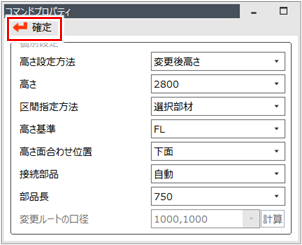

[コマンドプロパティ]の内容を確認して、[確定]ボタンをクリックするか、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

選択したダクトの高さが変更されます。

高さ違いのルートを含む全経路を一定の変更量で高さ変更する場合高さ違いのルートを含む全経路を一定の変更量で高さ変更する場合

[高さ設定方法]から[高さ変更量]を選択し、[高さ]に変更する高さを入力します。

全系統を選択する場合は、[区間指定方法]は[可能な範囲][選択部材]のいずれも選択できます。

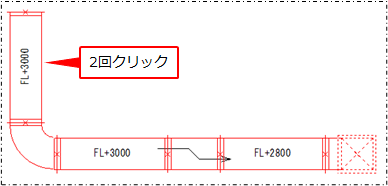

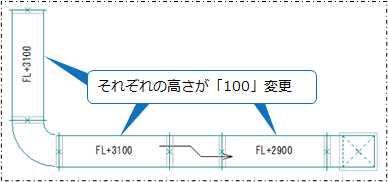

ここでは、例として全経路のダクトの高さ変更量を「100」にします。

高さを変更するダクトを選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

範囲選択や系統選択(2回クリック・3回クリック)で対象のダクトを選択します。

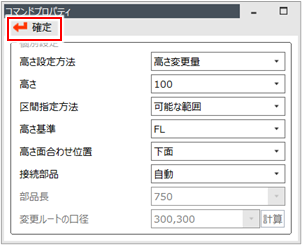

[コマンドプロパティ]の内容を確認して、[確定]ボタンをクリックするか、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

選択したダクトの高さが変更されます。

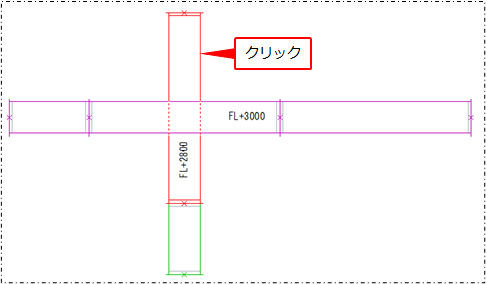

干渉チェックをして高さを変更する場合干渉チェックをして高さを変更する場合

[高さ設定方法]から[干渉チェック]、[区間指定方法]から[可能な範囲]を選択します。

干渉を回避するダクトを選択します。

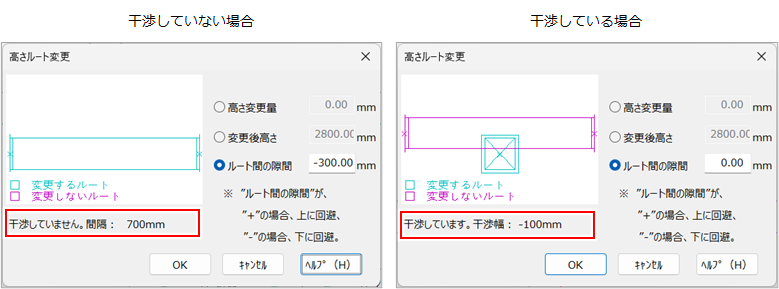

[高さルート変更]ダイアログに干渉結果が表示されます。

| 項目 | 説明 |

|

干渉チェック結果 |

チェック結果が表示されます。 |

|

高さ変更量 |

現在の高さからの変更値を指定する場合に選択します。 |

|

変更後高さ |

変更後の高さを指定する場合に選択します。基準位置は、[コマンドプロパティ]の[高さ基準]で設定します。 |

|

ルート間の隙間 |

チェック対象のダクトとの間隔で高さを設定する場合に選択します。 |

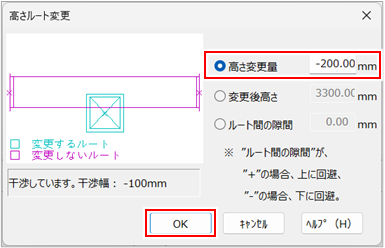

[高さ変更量][変更後高さ][ルート間の隙間]のいずれかを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

ここでは、例として[高さ変更量]を選択して変更します。

高さを変更するダクトを選択して、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

ここでは、例として[区間指定方法]で[可能な範囲]を選択した状態とします。

[コマンドプロパティ]の内容を確認して、[確定]をクリックするか、右クリックまたは[Enter]キーを押し、確定します。

選択したダクト系統の高さが変更されます。

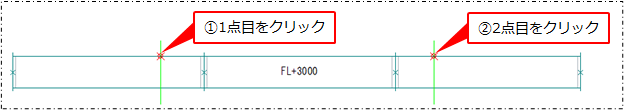

区間を指定してダクトの高さを変更する(ダクト高さ変更(区間指定))

同一系統のダクトの高さを変更します。高さを変更する区間の端部に接続部品が追加され、前後のダクトとの接続が保持されます。

- 指定した区間に分岐がある場合は、分岐も自動的に高さが変更されます。

- 機器が接続されている場合は、機器の高さは変更されず、高さが機器に吸収されます。

[ダクト]タブの[ダクト口径変更]プルダウンメニューから[ダクト高さ変更(区間指定)]コマンド(![]() )をクリックして実行します。

)をクリックして実行します。

高さを変更する区間の1点目と2点目をクリックします。

[高さ変更(区間指定)]ダイアログが表示されます。

高さの変更方法を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

ここでは、例として[変更量]に「1000」を入力し、[吸収部材]で[90°エルボ]を選択します。

| 項目 | 説明 |

|

高さ変更基準 |

高さの変更基準を選択し、変更値を入力します。[切替]ボタンをクリックしても、変更基準が切り替わります。

|

|

高さ面合わせ位置 |

角ダクトの高さ変更時に、ダクトの高さの基準位置を選択します。[切替]ボタンをクリックしても、変更基準が切り替わります。[高さ変更基準]が[FL][SL][GL][絶対]の場合に設定できます。 |

|

吸収部材 |

高さを変更する区間の端部に追加する接続部品を選択します。[切替]ボタンをクリックしても、接続部品が切り替わります。 |

|

部材長さ |

[接続部品]で[S字]または[振れホッパ・振れダクト]を選択した場合に、接続部品の長さを入力します。 |

|

高さ変更する区間の口径を変更する |

高さを変更する区間のダクト口径を変更する場合にチェックを付け、変更後の口径(W)を入力します。角ダクトの場合は、天の口径値(W)・褄の口径値(H)を入力します。 |

選択した区間の高さが変更されます。